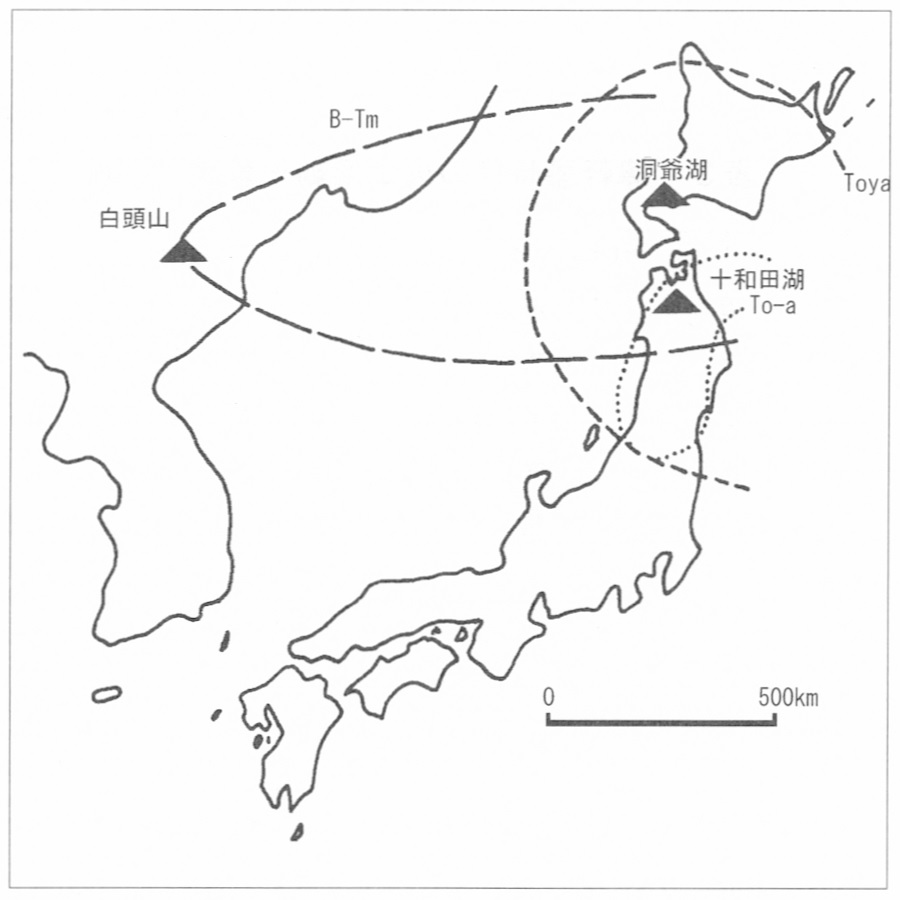

図15には洞爺テフラを含む三枚の特徴的な降下火山灰を示したが、残り二枚の火山灰のうち、上位層が朝鮮半島北部の白頭山起源の苫小牧火山灰(B-Tm)で、下位層が十和田火山起源の十和田a降下火山灰(To-a)である。早川・小山(一九九八)によると、To-aの噴火は九一五年八月十七日を推定し、B-Tmは九四六年十一月(あるいは九四四年二月)に噴火が開始し、クライマックスは九四七年二月七日と推定している。

図15 白頭山-苫小牧火山灰と十和田a火山灰

(町田・新井,1992より転載)

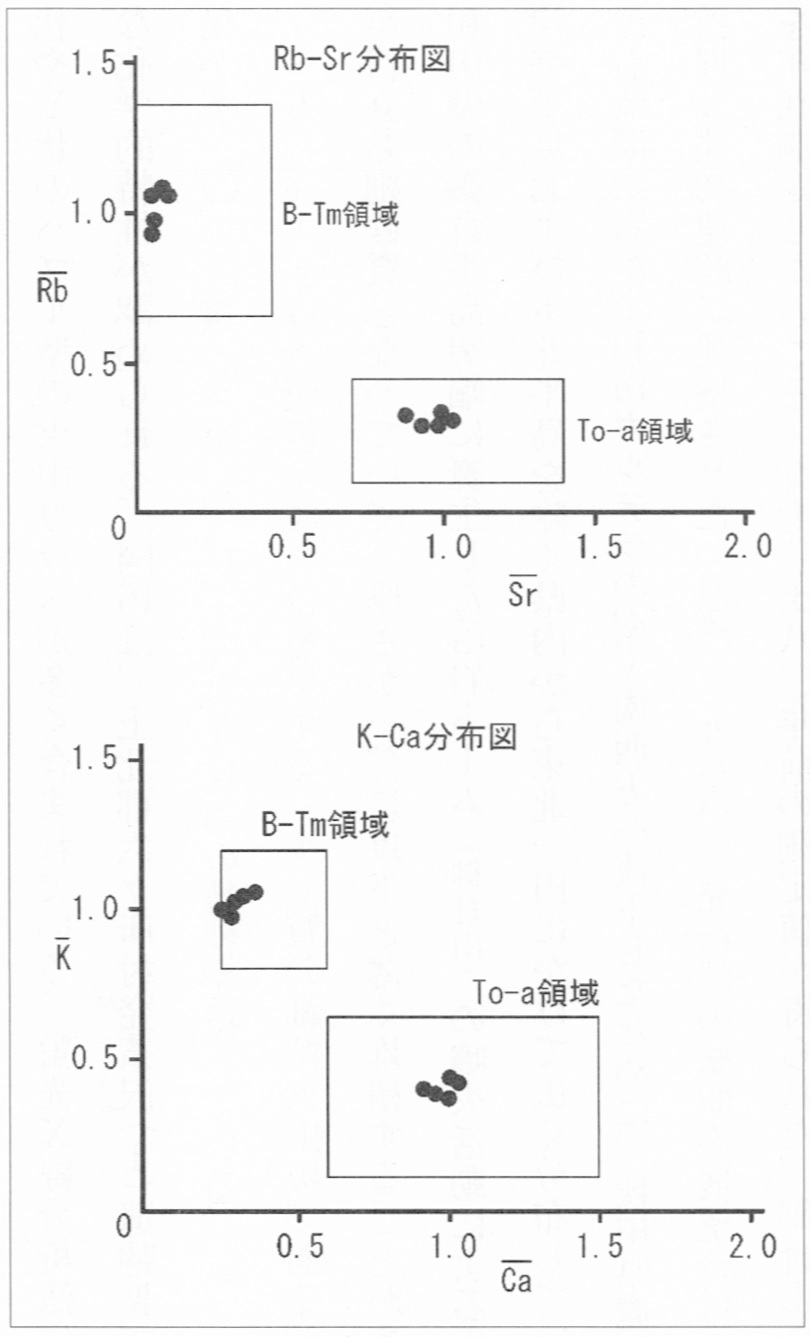

B-Tmは、発掘調査での観察では黄灰色を呈するシルト質の細粒火山灰で、飛来距離が長いために比重の大きい斑晶(19)鉱物の含有量が少なく、軽量かつ細粒の火山ガラスが目立っている。竪穴(たてあな)住居跡内の埋土(黒色土壌)には数センチメートルの厚さで堆積していることがある。給源は白頭山頂部にある径四キロメートルのカルデラ湖である天池で、大規模な火砕流噴火に伴って放出された軽石や火山灰が偏西風の影響で日本に飛来し、岩手県および秋田県から北海道全域にかけて確認されている。岩石記載的な特徴をみると、一・五一一~一・五二二の屈折率をもち、発泡性に富む軽石型とX状やY状のバブル型の火山ガラスが多く含まれている。蛍光X線分析法によると、B-TmとTo-aとでは対照的な化学的特性が認められる。図16は、上北郡六ヶ所村発茶沢(はっちゃざわ)(1)遺跡Ⅳでの分析結果であるが、B-TmはK・Rb量が多くCa・Sr量が少ない。To-aは正反対の特性を持っている。

図16 降下火山灰の蛍光X線分析

一方、To-aは青灰色~灰白色を呈するシルト質の細粒火山灰であるが、給源が近いことから斑晶鉱物の混入が目立ち細砂質となっていて、厚さが一センチメートル以下と薄く堆積することが多い。この火山灰は約一〇〇〇年前に十和田湖の御倉半島突端に誕生した溶岩ドーム(御倉山)の噴火活動によるもので、十和田湖を中心に厚く堆積し、津軽半島および下北半島を除く県内から東北一円にかけて広く分布している。To-aの噴火に引き続き、毛馬内(けまない)浮石流凝灰岩が十和田カルデラの南~南西方へ流下したために、秋田県鷹巣町立鷹巣中学校の敷地に立地する胡桃館(くるみだて)埋没建物遺跡が埋積された(内藤、一九六六)。発荷(はっか)峠の紫明亭展望台付近で採取した同浮石流凝灰岩中の炭化物を年代測定したところ、九七〇±八〇年前の測定値が得られた。御倉山の形成に関しては、約二〇〇〇年前にも噴火活動(十和田b降下火山灰)が認められる。なお、To-aの岩石記載的な特徴は、繊維状の軽石型火山ガラスが圧倒的に多く、一・四九六~一・五〇四の屈折率をもつ。