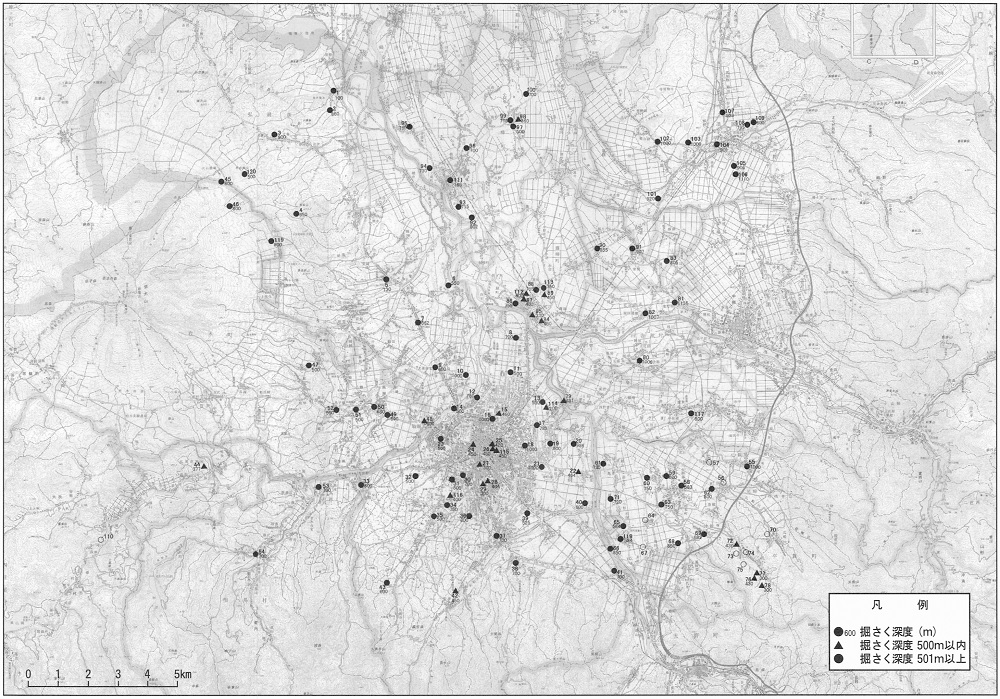

図41 温泉掘さく深度分布(5万分の1津軽地域広域市町村圏図<国土地理院承認番号 平元,東複第8号>を使用)

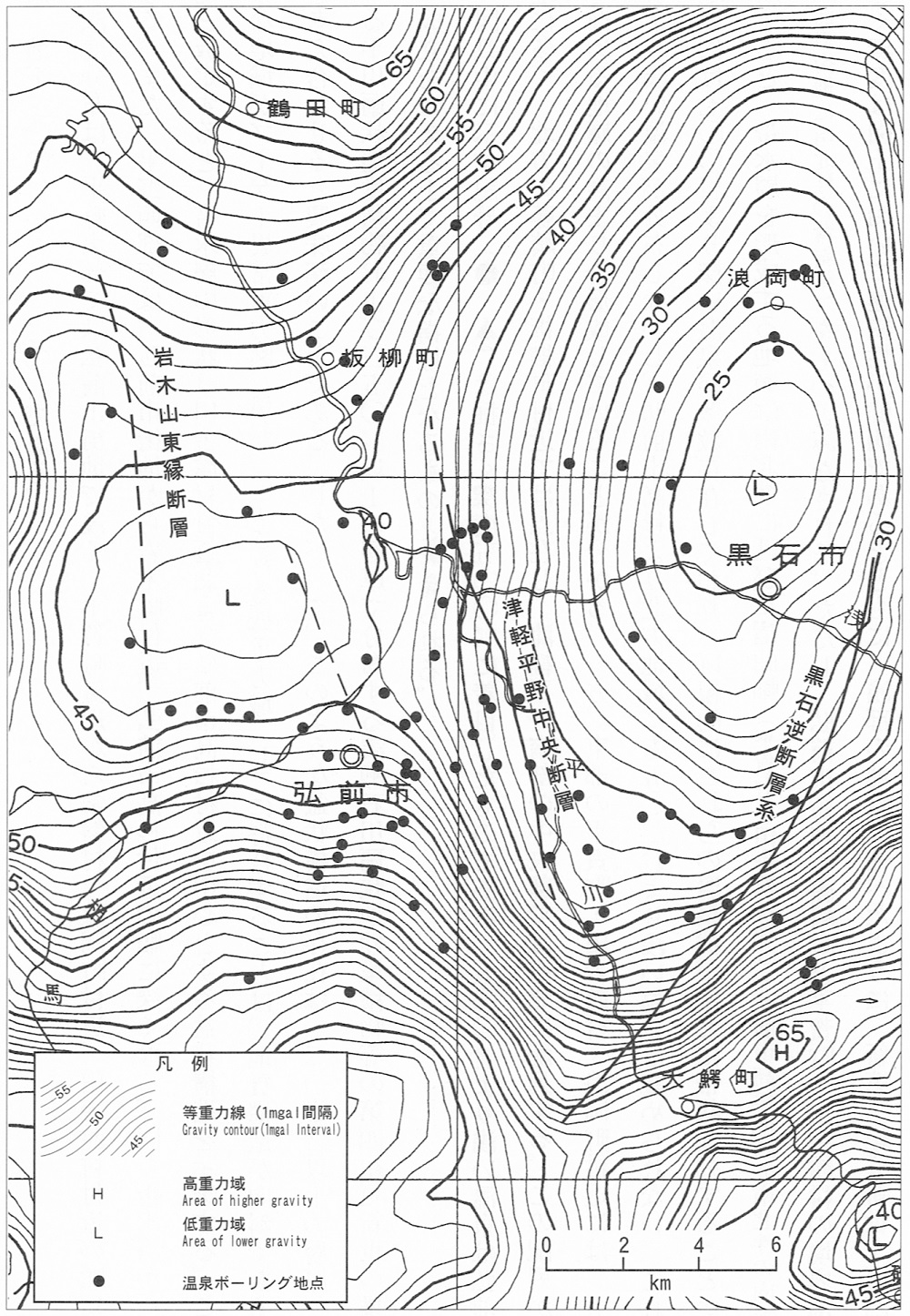

深度分布は、平野東部では弘前市街地で浅く、平賀町付近から常盤村・浪岡町付近、田舎館村付近の順に深くなる。また、平野西部では、弘前市街地から岩木町付近、弘前市高杉付近の順に深くなる。同一帯水層からの揚湯と仮定すると、帯水層の形状は田舎館村付近および弘前市高杉付近を中心とする盆状構造を示唆する。このような地域がブーゲー異常重力図(図42)に示される低重力域(L)に符合することは、地質構造が向斜であること考え合わせると興味深いことである。したがって、このような盆状構造の存在は、二〇〇メートル以上の層厚で分布する平川扇状地堆積物および三五〇メートル以上の層厚で分布する浅瀬石川扇状地性堆積物等の第四紀更新世の堆積盆の成立を考える上で重要な指標となるものと考えられる。

図42 ブーゲー異常重力図と温泉掘削地点(地質調査所,1990,青森県重力図に加筆)

図41中に示す記号(●・)は掘さく深度五〇〇メートルに着目したものである。五〇〇メートルより浅い温泉は弘前市街地に多く、北方の藤崎町・板柳町付近では点在し、津軽平野南部の中央部では南北に配列する。この配列が温泉を溜める地層の高まりを形成していることが分かる。一方、東部の平賀町・田舎館村・浪岡町付近には、五〇〇メートルより浅い温泉が分布しないし、弘前市高杉より北方地域にも五〇〇メートルより浅い温泉は認められない。これらの地域には七〇〇メートルより深い温泉が多数存在しており、巨視的にこれらの温泉群が南北に帯状配列することから判断すると、帯水層を形成する地層は南北性に延びた褶曲(しゅうきょく)軸(平賀町-田舎館村地区・弘前市高杉地区に南北性の向斜軸、弘前市街地に南北性の背斜軸)をもつとみなされる。ただし、弘前市街地-藤崎町と平賀町-田舎館村の境界部の掘さく深度は図上において連続性が鮮明であるとともに、浅部の地質で述べたように、新第三紀鮮新世~第四紀更新世の大釈迦層相当層および第四紀更新世の平川扇状地堆積物相当層の分布深度に一〇〇メートル以上の変位が想定されることから、岩井(一九八〇)が指摘するように断層と考えるのが妥当である(以下この断層を、津軽平野中央断層と仮称する)。

なお、弘前市街地から高杉地区にかけては、掘さく深度が徐々に増加することから、断層の存在は考えにくく、弘前市街地から北北東方向へ向かって温泉貯蔵層が傾斜(単斜構造)する、あるいは向斜の西翼に位置するためと考えるのが妥当である。