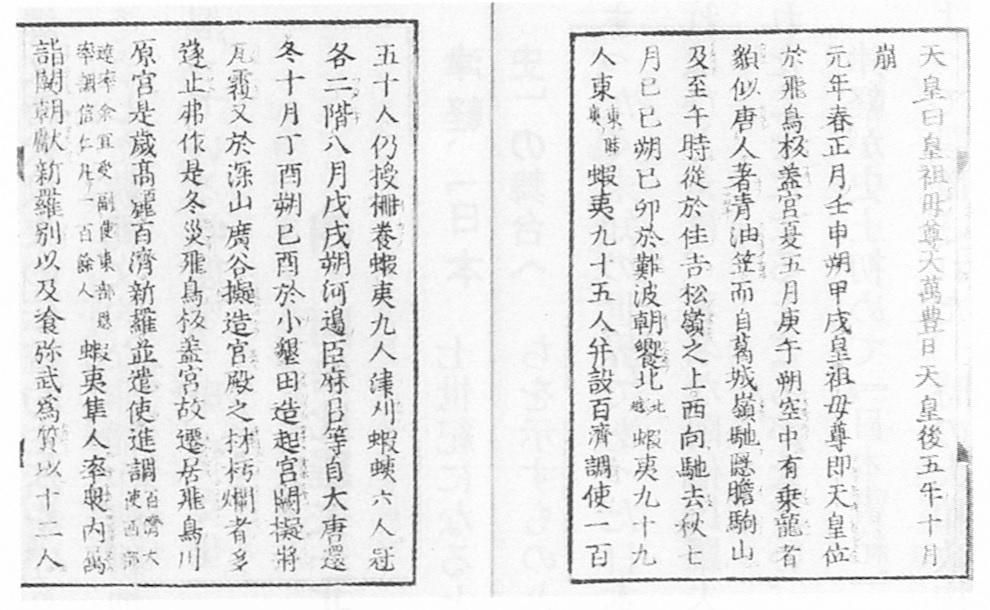

津軽が史上初めて『日本書紀』に登場するのは、斉明天皇元年(六五五)七月己卯条で、そこには、大化改新によって設置された、時の大和政権の新都である難波長柄豊碕(ながらとよさき)宮(現在の大阪城公園のあたり)において「柵養(きこう)(中央政府によって設けられた城柵の指揮官にしたがう蝦夷の意であろうか)の蝦夷九人、津刈(つかる)の蝦夷(えみし)六人に、冠各二階を授ける」(史料二〇・写真22)とある。この日には、来朝していた百済調使と一緒に、越(こし)や陸奥の蝦夷が饗応されており、その宴席での行賞(こうしょう)であった。

写真22『日本書紀』巻之十二

斉明天皇元年七月条にみえる津軽の初見記事。

目録を見る 精細画像で見る

ここでは「津刈」とあるから(写本によっては「津苅」)、当時は「つがる」ではなく「つかる」と、濁らずに発音されていたらしい。先に触れた斉明天皇五年の遣唐使による蝦夷紹介でも「都加留」とみえていて、やはり「つかる」である。

この斉明元年紀にみえる「冠(かんむり)」とは、推古朝に創設されたという「冠位十二階」以来の、官人の身分をあらわすための標識で、具体的な色の詳細については不明だがその色などによって位の高低が定められていた。当時は、大化五年(六四九)に制定された一九階の冠位制が行われていた時期であるが、蝦夷に対しても、このとき記録上初めて冠位が授与されている。「冠各二階を授ける」とあるので、蝦夷各人のもつ冠位に、それぞれ二階が加えられたということであるが、「冠某を授ける」という記事は、無階の者に授ける場合によく使われるので、ここでは下から二番目の小乙下(しょうおつげ)という位を得たと考えるのが普通である。もっともこれ以前に冠位を授かっていた蝦夷がいた可能性もないわけではない。

このように阿倍比羅夫が津軽地方に来る以前に、当地の蝦夷たちは、すでに大和政権と関係を結んでいたのである。斉明天皇四年(六五八)から開始される阿倍比羅夫北征と呼ばれる事業の成功の背景には、こうした津軽蝦夷の早期の帰順があったことを見逃してはならない。

このように津軽蝦夷たちが、他に先駆けて大和政権に服属したのはなぜか。このことを理解するためには、服属した蝦夷の、大和政権に対する義務と、またその見返りが何であったのかを知らなければなるまい。

義務としては大和政権に対する朝参と毎年の貢納が、それに対する反対給付としては、朝廷よりの饗応・賜物があった。すなわち大和政権と津軽蝦夷との間には、いわゆる朝貢関係が結ばれていたのである。朝貢といっても、実際には蝦夷の貢納品と朝廷よりの賜物とを交換する交易的な側面があり、蝦夷の側にも経済的に大きな利益があった。

またその後の歴史が明らかにしているように、蝦夷は最後まで独自の国家を形成しなかった。それは常に蝦夷同士の部族的な紛争が絶えなかったからであるが、そうしたなかで、大和政権から冠位を授けられるということは、他の蝦夷集団から自己を守るために朝廷の権威に頼ることができるし、また蝦夷集団内部では首長としての自己の権威向上にも有利であったに違いないから、政治的にも大きな意味があったのである。

大和政権にとっても、遠方の異民族と目される蝦夷の朝参は、内外に自らの権威を誇ることができるし、また彼らがもたらす珍奇な北方の品々は、経済的に魅力あるものであったろう。こうして両者の利害が一致して、七世紀中ごろには、津軽蝦夷の朝廷への服属が実現したのである。

なお一説には、このころの北からの粛慎(あしはせ)の南下に押されて、津軽蝦夷の朝貢がなされたのだともいわれているが(粛慎については後述)、これではなぜ津軽蝦夷が他に先駆けて朝貢したのかは説明できない。また大和政権側については、高句麗・新羅の北からの来航、あるいは唐・新羅連合軍への備えという説もあるが、これも時期的にやや苦しい説明であろう。