彼の著作には「復政談」(資料近世2No.三三九)・「窮居餘論」・「東園雑談」・「深山(みやま)雑話」がある。

「復政談」の基調にある主張は「従古」、すなわち復古である。森内が「古にしたがふ」というとき、彼の念頭にあったのは徂徠学の「先王(せんのう)の道」である。彼は、「先王の道」が「六経(りっけい)」に記載されていること、その大体が「礼楽(れいがく)」によって構成されていること、「礼」と「楽」との相補的な関係性など、徂徠の考え方を踏襲して、議論を組み立てている。「聖人は必ず制度を正ふして民をしてその処を立てしむる也」という一節からも、彼は、聖人を宋学で説かれるような道徳を体現した者として捉えるのではなく、礼楽制度の制定者という徂徠流の聖人観を持っていたことがわかる。さらにいえば、彼は徂徠学における「天」と「聖人」と「道」との微妙な関係、すなわち、「聖人」によって開示された「道」が「天」にのっとっていることをも正しく理解していた。

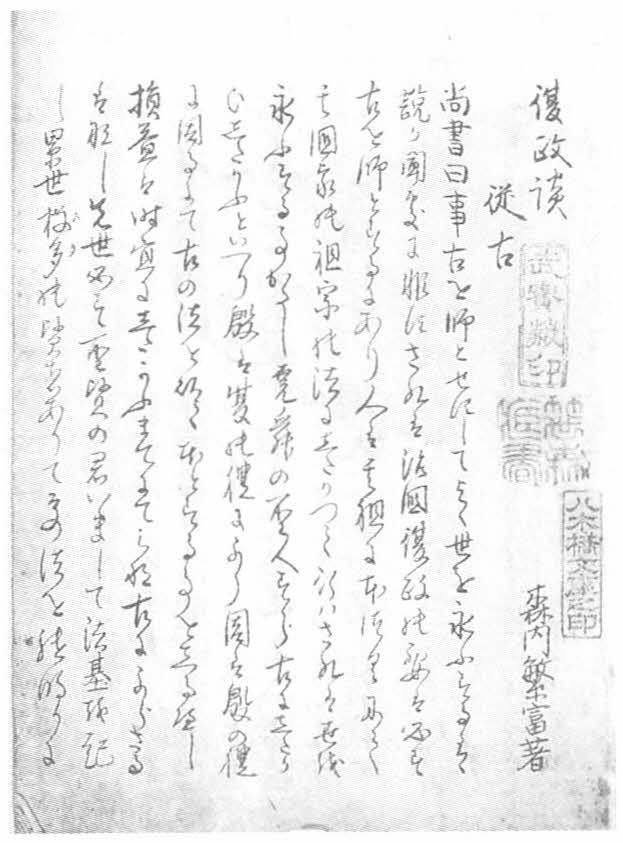

図172.復政談

目録を見る 精細画像で見る

森内はこのような聖人の道が四代藩主信政(妙公)の治世に実現されていた、と考えた。ゆえに彼はしきりと信政治世の政治への復帰を提唱するのである。「復政談」という表題はこのことを意味する。「永世の法を行はんとならば妙公(信政)の代に復して、その法を堅く守るにしくはなし」と森内はいう。確かに、信政の治世から年月は移り、今や「頽廃の久しきに及び」、そこに復帰することはなかなか「容易」ではない。しかし、信政の世の法が頽廃に及んだとはいえ、「其余沢」はなお今に存しているので、「流れにしたがって根源を求る事」は出来ないことではない。「執政みな心を同(おなじ)ふして、復帰の法を謀(はか)らば、必ず永世の計」は実現できる。このように森内は「聖人の道」と「妙公(信政)治国の規範」とを重ね合わせて、そこへの回帰を説くのである。