三十年代になると、県民もようやく教育の必要を自覚し、子弟の就学に努力するようになったが、県民の貧窮がそれを妨げた。ことに女子の就学が振るわないのは、「女子に学問は必要ない」という根強い女性軽視の考え方にもよるが、経済力が低いため、男子ならとにかく、女子就学まで手が回らない、というのが実情だった。日清戦争後飛躍的に発展した日本の近代産業、その一つである製糸・紡績などの繊維工業の発達も、本県には何らの恩恵ももたらさなかった。県民の大半は小作農か零細農家で、わずかに北海道に出稼ぎに行き、いくばくかの現金収入を得ている状況では、県民の大半は子女の入学など、どうにもならない貧困状態であった。

また、貧困家庭が子女の就学を拒むのは、授業料を払えないという理由からだけではなかった。授業料のほかに要する経費、通学のための衣服、履物、学用品、弁当代などの出費がかさむからである。

弘前の町方などでは、学齢に達すると他家に奉公に出すことが多かった。奉公による賃金が目的でなく、家庭の口減らしのためで、奉公による不就学児童もずいぶん多かった。これに対しては、三十三年八月の再改正小学校令で「尋常小学校ノ教科ヲ修了セザル学齢児童ヲ雇傭スル者ハ雇傭ニ依リテ児童ノ就学ヲ妨グルコトヲ得ズ」の条項をもって、奉公先から通学させることを命じているが、守る奉公先はほとんどなかった。このような未就学児童の父兄や雇傭先の主人を説いて就学を督促するのは、校長や教員の仕事の一つであった。

一方、文部省は三十二年六月、地方に高等官の視学官を置き、その下に二人の県視学を置いた。さらにこれまで教員の資格だった郡視学を新たに官吏に登用して、文部省視学官、県視学官(地方視学官ともいう)、県視学、郡視学と、その官僚組織を強化して、全国の教育画一化の促進や文部官僚による監督指導が、末端の小学校にまで及ぶ措置をとったが、これら視学官や視学が最も力を注いだのは、就学奨励とそれによる就学率の向上であった。

県視学官は県の内務部に所属していたが、俸給や旅費は文部省から支出されていたので、自分は本省で働いているのだという意識が強く、そのため地方の実情を無視して、自分の出世のために就学奨励に狂奔した。県視学や郡視学を月に二回も学校を巡視させ、就学状態を調査させては現場の校長を督励し、視学に尻をたたかれ、未就学児童の家庭を説いて回る校長や教員の苦労は大変なものであった。そのような現場の苦労が報いられて、就学率は増加し、三十年度末に五五%だった県の就学率は、三十四年度末には七七・一%に上昇した。ちなみに三十四年度末の県内各郡市の学齢児童就学率は表52のとおりである。

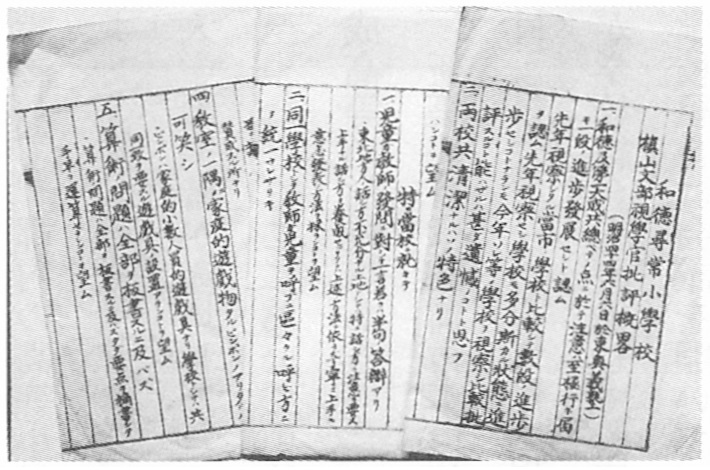

写真106 文部視学官学校視学講評

(明治44年6月)

| 表52 学齢児童就学率 |

| (明治34年度末現在) |

| 男 | 女 | 平均 | |

| 弘 前 | % 95.35 | % 88.16 | % 91.85 |

| 青 森 | 95.97 | 81.31 | 88.69 |

| 中 郡 | 95.22 | 66.22 | 81.76 |

| 南 郡 | 95.77 | 57.57 | 78.86 |

| 北 郡 | 93.23 | 61.17 | 77.97 |

| 三 戸 | 91.87 | 57.88 | 75.87 |

| 東 郡 | 92.60 | 55.62 | 75.72 |

| 上 北 | 85.95 | 51.60 | 69.07 |

| 西 郡 | 88.96 | 48.31 | 68.82 |

| 下 北 | 87.91 | 42.94 | 66.37 |

| 県全体 の歩合 | 92.19 | 60.31 | 77.14 |

| 明治35年度『青森県学事年報』による |

この表で注目されるのは男子に比して、女子の就学がいかにも少ないことで、県民が女子教育に困難を感じていたことが理解されよう。平均就学率の最高は弘前市の九一・八五%で、最低は下北郡の六六・三七%。注目されるのは中津軽郡で、弘前市・青森市に次いで第三位、郡だけの比較では第一位に位置していることである。これは中津軽郡の人たちの教育に対する理解の深さと、経済的に恵まれていることを示すものであろう。