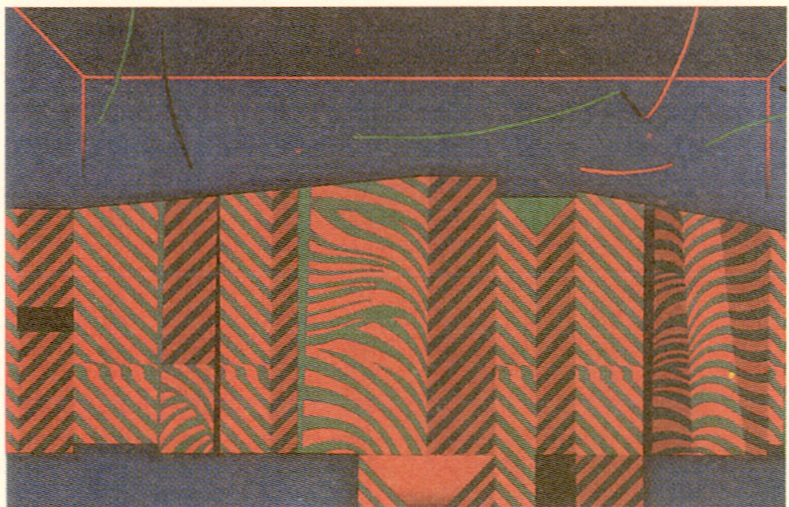

国際展で脚光を浴びた版画家棟方志功に続き、天野邦弘(あまのくにひろ)(昭和四- 一九二九-)は伝統版画から抜け出した独特な木版画で、昭和三十八年(一九六三)のリュブリアナ国際版画ビエンナーレ展をはじめとし、数々の国際展で上位の賞を受賞している。

写真281 天野邦弘『AFTER IMAGE42(残像42)』

戦前青森師範学校で教鞭をとったモダニズムの洋画家工藤正義(くどうまさよし)(明治三九-昭和二〇 一九〇六-一九四五 五所川原市)を父とする工藤哲巳(くどうてつみ)(昭和一〇- 一九三五- 五所川原市)は、東京美術学校卒業後に読売アンデパンダン展でデビューし、昭和三十七年(一九六二)からパリ、西ドイツ、イタリアなどヨーロッパを舞台にパフォーマンスや創作活動を精力的に展開、前衛美術の旗手として活躍した。

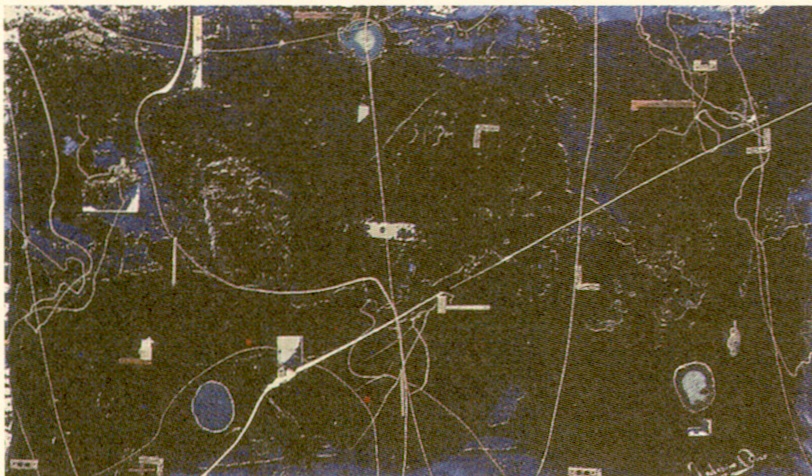

同じく、小野忠弘(おのただひろ)(大正二-平成一三 一九一三-二〇〇一)は、一九五〇年代にジャンクアート(廃物を素材に制作・表現した芸術作品)でサンパウロやベニス・ビエンナーレなどの国際展で高い評価を受けた後、ジャンルを問わない多彩な作風を次次に展開し、世界の美術界の最先端で活躍した。

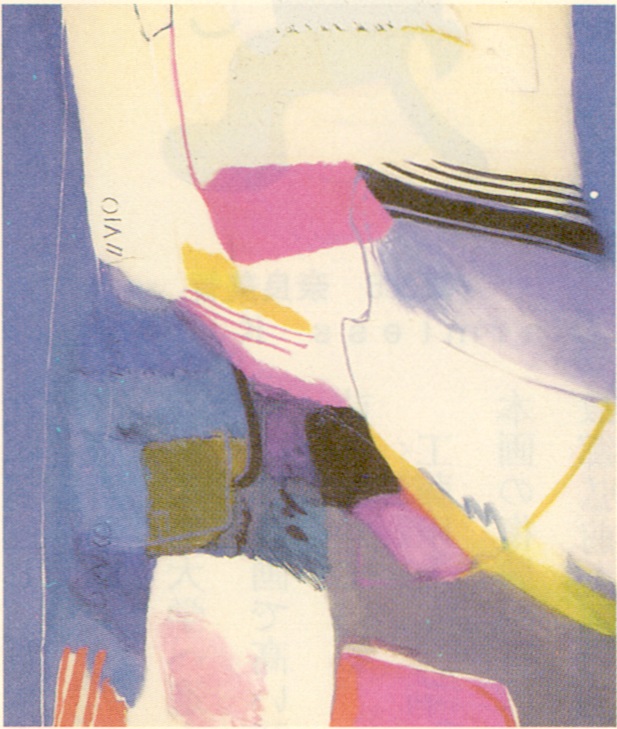

佐野(さの)ぬい(昭和七- 一九三二-)は、高校のときに棟方寅雄に師事、女子美術大学へ進んだ。卒業後は、青を基調とした軽快な色彩の抽象画で高い評判を得、その作品は国内外の美術館の収蔵となっている。

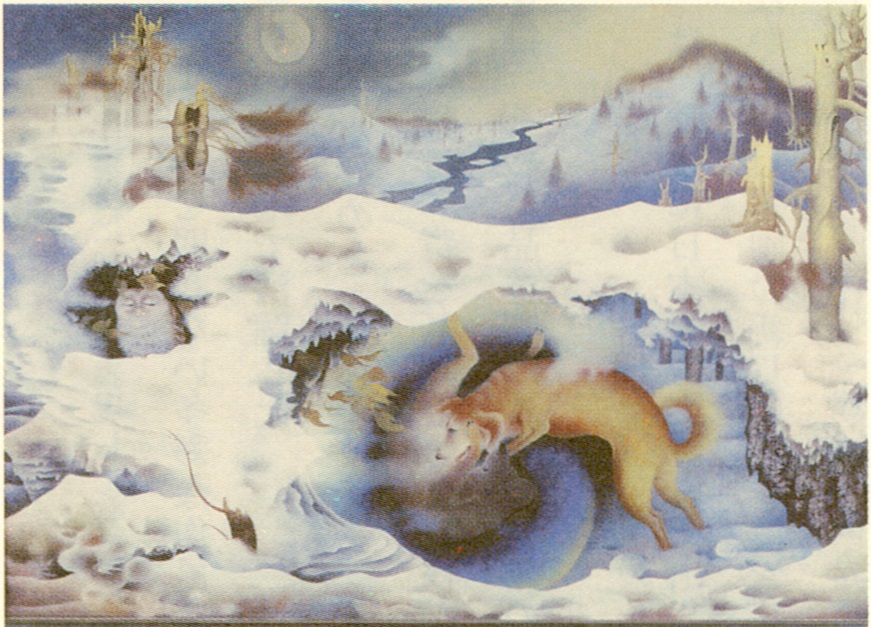

工藤甲人(くどうこうじん)(大正四- 一九一五-)は、戦後に日本画滅亡論まで出て日本画の復興が叫ばれたなかで、日本画の新しい道を模索し、故郷弘前を創作の源とした幻想性あふれる独時の世界を展開し続けてきた。平成八年(一九九六)には、作品が大英博物館に収蔵されるなど、今や日本を代表する日本画家として注目されている。

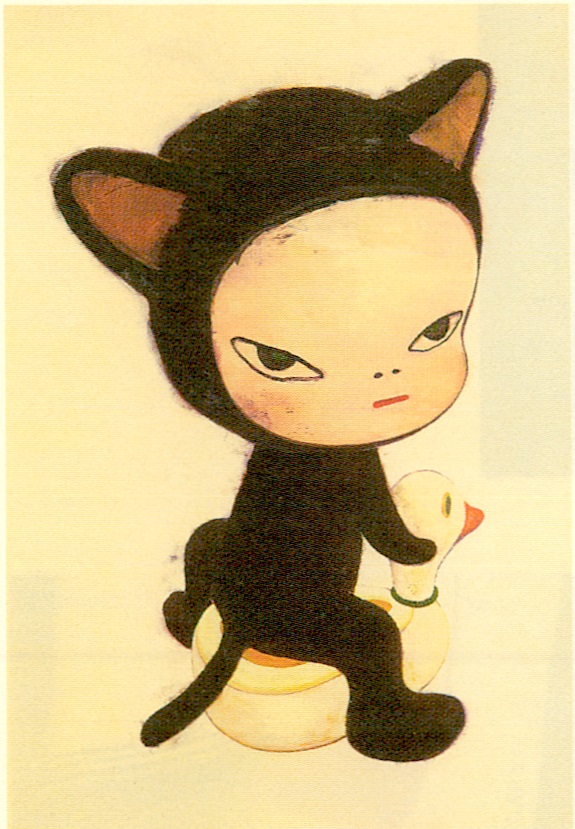

また、平成に入ってからアメリカ、イギリスなどで個展を開催、世界が注目する活躍をしているのが、若手の作家奈良美智(ならよしとも)(昭和三四- 一九五九-)である。平成十五年(二〇〇三)、弘前市民が中心になって開催された「奈良美智展」は大成功を収めた。この展覧会は作家と市民の協力により開かれた、新しい美術展の在(あ)り方を示唆しているといえよう。

(注 作家の生没年、出身地を( )内に示した。ただし、弘前市出身の出身地の記載は省略した。また、出身地・生没年不明の作家については記載していない。)

写真282 小野忠弘『BLUE』

写真283 工藤哲巳『パリでのブッダ』

写真284 佐野ぬい『カリブ・北北西』

写真285 工藤甲人『冬ともえ』

写真286 奈良美智『Harmless Kitty』

(参考文献)

弘前市立博物館 『青森県出身在住美術家工人等名簿』 一九八三年

弘前市立博物館『青森県内美術家団体名簿』 一九八三年

北の街社 『青森県文化のあゆみと展望』 一九八九年

青森県立郷土館『青森県近代洋画のあゆみ展』展示図録 一九九〇年

中畑長四郎『津軽の美術史』 一九九一年

青森県立郷土館『青森県近代版画のあゆみ展』展示図録 一九九五年

青森県立郷土館『青森県近代日本画のあゆみ展』展示図録 一九九八年

東奥日報社『青森県人名事典』二〇〇二年

東奥日報社編「青森県の美術家たち」『東奥日報』一九九八年から一九九九年まで五五回連載