特に、背後に急峻な恵山が覆い被さるように迫っている御崎地区や戸井町との境界にある日浦トンネルの海岸道路周辺は、亀裂や岩石節理(せつり)の多い火山岩・凝灰岩類の落石と岩盤崩落の危険にさらされている。サンタロナカセ岬東側の豊浦から女那川・古武井・恵山の各地区では、住宅地に押し迫っている段丘・扇状地は、主に未凝固(みぎょうこ)の火山灰・火砕流・泥流・粘土・砂礫等で構成され、これらは耐浸食(たいしんしょく)性に乏しい軟弱な堆積物のため、水や冬季間の凍結・融解に非常に弱く、土地流出防止堰堤(せきてい)・保安林等の保安設備の管理されぬ昔においては、豪雨がつづいたり、春季の融雪期には毎年のように泥流・土石流(どせきりゅう)、地元の用語では「つく」とか「山つき」が発生したのである。

「泥流(mud flow)」は、一般に土砂流出災害と呼ばれるものの一種であるが、後に述べる「土石流」との使い分けは必ずしも明瞭ではない。泥流とは堆積物重力流の一種で、主に泥質分(粘土・シルト分)を多く含み、粗大な石礫や岩塊などの少ない流れをさしている。火山周辺における火山砕屑物(軽石・火山灰・スコリア・火山岩塊などのテフラ)を主体とする水つきの再堆積物も(火山)泥流と呼ばれ、これは泥質分が多いとは限らない。古くは、発生原因のよく分からない火山性の大規模な土砂移動に対して「泥流」という用語が火山学の分野で使われた。他方、「土石流(debris flow)」は、古くから砂防分野で使われていた用語で、表土、砂礫などが水と一体になって流下(集合運搬(しゅうごううんぱん))する現象を指す。土石流は岩塊や流木を多く含み、巨岩が先頭部に集中し直進しやすい。浸食力極めて強く、流動に伴い河床や河岸の堆積土砂を深く削剥し、巻き込んだ体積が増大する。古くは「山津波」とも呼ばれた。

一方、「山崩れ(landslip)」とは、山地斜面を構成する風化(ふうか)堆積物・岩屑(がんせつ)や基盤岩の一部が急激に崩壊・落下する現象を指す。大雨・地震・地下水などを誘因(ゆういん)として発生する。山崩れと共に崩落事故の代表格とされる「崖崩れ(earthfall)」は、大雨・融雪や地震などにより急斜面が突然崩れ落ちる現象を指している。トンネルの出入口、自動車道・鉄道および住宅地背後の切地急斜面に発生する現象を指すことが多い。前節の火山災害で述べたように、恵山・椴法華両町村の住民意識調査で、高い比率を占めた今後発生が予想される自然災害の中に、上記の泥流・洪水が含まれている(73%)。また、17世紀中葉〜1987年間に発生した自然災害の中で、崖崩れ・地すべりは40件を数え、これは、台風・大雨・暴風雨の70件に次いで第2位を占めている。

過去幾度となく繰り返された泥流・土石流「山津波」・崖崩れ(落石・岩盤崩落)などの土地災害について、1846年(弘化3年)〜1997年(平成9年)に発生した主なものを年代順にあげてみることにする。

・1846年(弘化3年)の山津波(土石流)

松浦武四郎の『蝦夷日誌 巻之五』には、森から砂原〜臼尻、恵山を経て箱館に至る弘化2年から同4年(1845〜1847年)までの記録がまとめられているが、その中に弘化3年(1846年)古武井村・根田内村・椴法華村に発生した土石流(山津波)について次のように記されている。

弘化丙午(3年)七月晦日夕七ツ過に雨降出し大風雨なくして車軸を流し聊の間もなく降続き、夜九ツ頃に至り嶽鳴谷鳴して地震の様にぞ覚へ居候。家居に居候心地もなく罷在候間、皆簑笠にて外に出、只如何はせんと狼狽いたし居るに、間もなく夜八半頃に至り山崖崩来り、家居潰れ怪我人死亡人数多有

古武井村 死亡人 十三人 惣家数二十三軒の内 潰家九軒半、半潰の家一軒、村の裏山崩れ落し由、図にて申送り来り候。尤漁船は二十九艘近在より昆布取に来りしも丸太小屋二十二軒潰れ申候。

根田内村 同持分 サフナイ・湯の下・磯屋、死亡人十五人 怪我人十二人

椴法華村 同持分 水無濱・中濱・嶋泊り、死亡人二十五人 怪我人廿四人 惣家数四十一軒の内 潰家三十軒、半潰の家七軒、船数七十三艘 尚此外潰れ家、潰れ船、昆布取丸太小屋多数のよし。追て申来候次第申上候。

扨、此度の変事は別の事にあらず候へども、右椴法華より嶋泊り・根田内・古武井、右二里余りも相隔りて同時刻に崩れ候事、実に不思議の事に御座候哉に奉

・1898年(明治31年)の山津波(土石流)

明治31年9月14日付 北海道毎日新聞より

(椴法華村の被害は豪雨により山津波が発生したことが原因である)

七飯地方の水害 同所は本月五日午後八時三十分より雷雨烈しく如ふるに、東南の風強く翌六日終日強雨歇(や)まず同七日午前十一時初めて微雨となり午後に至って雨歇(や)む、然るに降雨連日に亘りたるを以て部内農作物に被害あり、家屋その他の被害は左の如し(中略)。尻岸内村、死男一人、怪我女一人、潰家三、潰納屋三、道路破損九。椴法華村、死男一人、怪我女二人、潰家四、半潰二、道路破損十、此他被害價格大凡千二百圓。

・1904年(明治37年)古武井の山岳崩壊(山崩れ)

明治37年9月25日付 北海タイムスより

各地出水被害報告 去る十七・十八日両日に於ける各地方の出水被害に付昨日道庁へ報告到達したる部分を記せば左の如し。

〈戸井分署〉 明治三十七年九月十七日、古武井二股押野硫黄鉱山坑夫長屋裏山崩壊する。尻岸内村にては、十七日の降雨にて字古武井二股押野貞次郎所有硫黄鑛内に建設しある坑夫の四戸長屋裏手の山、同日午後七時半頃俄然崩壊し坑夫岩中安太郎の居宅を倒壊し、安太郎及び妻岩手庁岩手郡渋民村平民坂本ヨシ(明治九年生)二名を土中に埋没し、数十名を以て之を掘出せしも遂に絶息し安太郎は負傷せり、他の三戸も殆ど半潰れとなれり。

・1918年(大正7年)の山津波(山崩れ)(椴法華村史、1989b)

大正7年9月5日から6日にかけて集中豪雨が下海岸地方を襲い、このため椴法華村に山崩れが起き、家屋倒壊、流出合わせて13戸、死者4名、負傷者11名の大災害が発生する。

同、大正7年9月6日付 函館日日新聞より

椴法華に山崩れ 多数死傷者者を出す 家屋倒潰流出十三戸にも及ぶ下海岸一帯の惨事 本日午後九時渡島支庁への電話によれば、椴法華村は五日午後八時よりの降雨にて山崩れあり圧死男四名負傷十一名、家屋倒壊流失十三戸道路護岸欠潰流失二百五十間に及び又橋梁の埋没流失せるもの五箇所浸水家屋五十戸あり、詳細取調中なるも被害見込十五萬圓なり。

同、大正7年9月7日付 函館日日新聞より

下海岸惨事のあと 椴法華村にありては佐々木勝三郎方に於いて、同人孫利吉(七ツ)市馬(一ツ)、又同居人磯見方の子供鶴吉、長男磯見照夫(五ツ)幹夫(二ツ)の四人は就寝中のこととて布団をかぶったまま、山崩れの土砂のために無残の死をとげた。

・1940年(昭和15年)女那川地区の土石流(山崩れ)

昭和15年9月16日から17日にかけて集中豪雨下海岸一帯を襲い、17日午前11時頃より土砂崩れが発生、戸井・尻岸内両村に死傷者を含む甚大な被害を及ぼす。

昭和15年9月19日付 函館新聞(尻岸内村関係記事)より

倒潰 圧死の惨状 下海岸方面豪雨の被害

〈戸井にて近江特派員〉 被害の最も甚大であった尻岸内村は本村、字女那川、メノコナイ部落・ヨリカイウタ部落を通して全壊一六戸、半壊一部倒壊二〇戸、死者七名(死者、戸井村一名、尻岸内村八名)を数え、内ヨリカイウタ部落は一五戸中一三戸を全壊して一村全滅、女那川部落にて死者七名を出した野呂、松本両家では近隣よりの警防団員の応援を待って死骸発掘後後始末復旧作業に全力を挙げているが、両家人は暗涙にむせびながら語る。野呂豊作氏『一六日の夜中の雨で上の家(親戚山本三郎方)が危ないと思ったから二時頃山本の娘みつ(九歳)せつ(四歳)の二人を家へ呼び、孫たちと一緒に寝かせてから私たちはおきの発動汽船を見回りにでかけたが、その直ぐ後で雷のような音がしたかと思ったら、もう、上の崖から山本の家が落ちて来る泥が私の家の奥へ流れて来るのでひとたまりもなく、みつ子、せつ子一緒に寝ていた孫両人(四男金作養女きみ一二歳)(函館から遊びにきていた親類の斎藤きさ七歳)、の五人が布団のまま埋まって一息に死んでしまった。家の中には鯣(スルメ)や昆布が一千円近くも積んであったがそれよりも孫たちを見れなくなったのが可愛そうでたまらない……斎藤のせつ子には早く函館へ帰れといったのに「古い日めくりが無くなったて新しいのが出て、ワシが姉ちゃんになったら帰る」と言っていたんだがな、倅も出征しているのだがな……』。松本徳三郎氏『二時頃半鐘が鳴ったから危ないなって思っている中に、ドドーと泥がきてしまった。ひさ子(八歳)あき子(一二歳)と一緒に伊三郎(二一歳)も下敷きになったが、伊三郎は元気で腰から下を怪我しながらも這い出してきたから助かった……女子ばかり二人も殺して何の楽しみも無くなってしまった。』

・1958年(昭和33年)古武井地区の地すべり(山崩れか崖崩れ)

(尻岸内町史、1970)・(椴法華村史、1989b)

昭和33年8月18日・19日集中豪雨(19日1日で195ミリメートルを記録)のため古武井で土砂崩れあり、死亡2名、負傷者11名、家屋全壊3戸・半壊8戸、道路欠壊4か所。椴法華村元村では山津波発生する。

また、同年9月27日、台風22号により同村に山津波あり、人家数戸破壊される。

・1962年(昭和37年)の土砂流出(泥流)

(椴法華村史、1989b)

昭和37年8月8日以来の台風9号10号の豪雨により、恵山山頂の硫黄採鉱現場から土砂が多量に流出し、水無地区の海底に沈澱する。このため海藻類に多大の被害を与え、海底調査の結果、40〜60センチメートルの土砂が沈澱しており被害額約500万円と推定される。

・1965年(昭和40年)富浦の落石・堰堤の埋没(落石・土石流)

(椴法華村史、1989b)

昭和40年4月19日・20日の降雨により、同村富浦の板倉倉太郎宅に大石の落石あり。また、同年9月13日・14日の集中豪雨により(ヤマナカ)の沢の土砂流出し落石防止用堰堤(えんてい)、長さ35メートル、高さ5メートルの上部埋没し数戸の人家床下浸水となる。

・1966年(昭和41年)元村の落石・堰堤の埋没(落石・土石流)

(椴法華村史、1989b)

昭和41年6月29日、降雨のため一部表土崩壊による落石あり、家屋に被害を受ける。また、同年9月24日・10月14日の豪雨により、土砂流出および落石が起こり水無川の堰堤上部まで埋没する。

・1972年(昭和47年)日浦トンネル入口付近の土砂崩れ(崖崩れ)(戸井町史、1973)

昭和47年6月の大雨により日浦トンネル入口付近に崖崩れが発生した。崩壊土砂量約20万立方メートル (8トン積大型ダンプで約5万台分に相当する量)におよぶ。トンネル工事中のため、工事による岩盤の緩みが誘因か議論され、トンネル工法や保安対策に問題がなかったか否か検討されたが、天災か人災かの結論までには至らなかった。この土砂崩れで、国道278号線は日浦トンネルで寸断された。また、土砂流入による漁業被害調査が北海道漁業団体公害対策本部により行われ、土砂流入海面5.6ヘクタール、コンブ・ガモメコンブ・チガイソ(サルメン)、などの海藻類に与えた被害は約6.8トン、ウニ・アワビ・タコなどの底棲(ていせい)生物に与えた損害約5.3トンと報告された。

・1972年(昭和47年)の元村・水無地区の土石流災害(椴法華村史、1989b)

昭和47年8月3日の集中豪雨165ミリメートルを記録、椴法華村元村・水無地区に大規模な崖崩れと土石流が発生。家屋全壊1戸、非家屋2戸濁流にのまれ流出、河川護岸4か所破損、道路決壊2か所、治山関係被害5か所。

周知のごとく、落石と崖崩れ・岩盤崩落で、特に危険で緊急な点検と対策を要するのは国道・道道のトンネルおよび覆道である。トンネル事故としては今なお記憶に新しい1996年2月10日の、北海道西南海岸積丹半島の東側、豊浜トンネル内入口近くで20人の犠牲者を出した崩落岩塊、また、1997年8月25日・28日、同じ道路を150キロメートル南に走った後志管内島牧村の第2白糸トンネルで相次いで起きた崩落岩塊も、新第三紀の海底噴火で噴出した火山灰・溶岩岩片が海底に堆積し固結した岩石である。そして、これらとほぼ同時代の同じような岩質の火山岩類を掘進して建設されたトンネルは、亀田半島にも数多く存在する。

北海道開発局と北海道は、1996年4月15日にトンネル緊急点検の結果を公表し、その結果「対応を必要とする」(対応方針1)と判定された国道は20か所、道道は13か所であった。恵山町域の国道では対策を要する「危険」トンネルは挙がらなかったが、道道では函館恵山線の日浦1号・4号トンネルおよび覆道が「緊急な対応が必要」とされた。翌1997年4月3日、北海道は道道緊急点検の最終結果を報告し、新たに23か所のトンネル・覆道が「対策が必要」と判定された。これらのトンネルの中には日浦2号・5号・6号の3トンネルが含まれている。これら日浦トンネルの5か所は小規模な落石などが確認されたため、すでに緊急工事や交通止めなどの対策が示された(写真3.3、図3.21参照)。

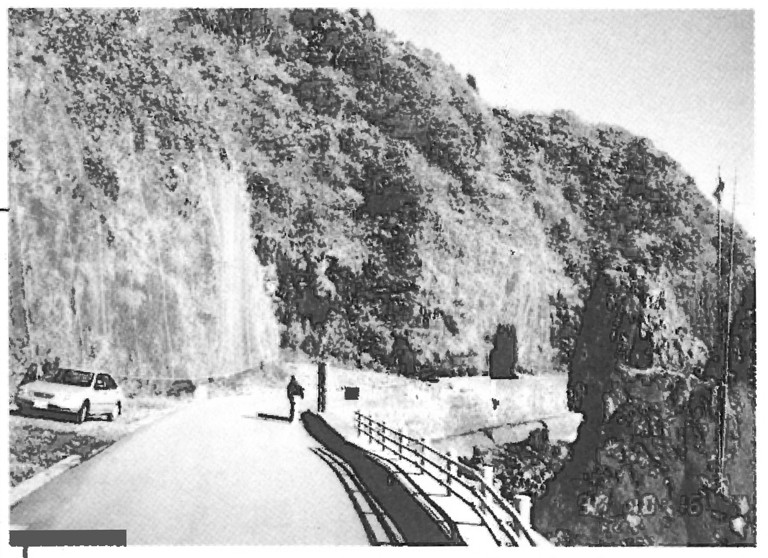

写真3.3 道道恵山町日浦−豊浦間の崩落危険度の高いトンネル区間。崖には落石防止ネットが取り付けられている(1997年10月近堂撮影)

図3.21 恵山町の道道危険トンネル(北海道新聞1997年9月28日)

問題の道道函館恵山線1.5キロメートル区間にある日浦1号〜7号トンネルのうち5か所はいずれも素堀で長さは各数10メートルである。1997年(平成9年)9月28日の北海道新聞の報道によると、上記の道の点検で、①道路上部への岩塊せり出し②亀裂の広がり③気象条件や地震で崩落の危険性が高い④崩落予想量は多いところで、15,000立方メートルに達する。と指摘され、危険度が最も高い「対応方針1」にランクされた。なお、函館土現はすでに1996年8月、恵山町と漁業者に区間道路の全面交通止めなどの対策を示している。

これに対して、計画区間での拾いコンブ・ウニ漁が水揚げの80%を占める地元の日浦漁協などは交通止めに反対している。その理由として、海岸線が岩場なため船では近づけず、道道に平行する国道278号も漁場に通じていないため、拾いコンブ漁や稚ウニをまく作業などができなくなることを挙げている。藤谷日浦漁協組合長は「組合にとっては死活問題だ。危険性は分かるが、漁業者だけは通してもらえないか」と訴えた。函館土現と日浦漁協の話し合いでは、①沖合数10メートルの海中に仮設道路を建設して危険な岩塊を除去する②危険なトンネル区間は通行止めにするが、平行する国道トンネルの出入口付近から道道への迂回路を設ける、などの提案があった。しかし、①は多額の建設費と完成までに10年以上要し、②も組合側がトンネル付近の漁場に行けなくなるとの理由で難色を示している。

函館土現は、落石防止ネットを整備する一方、1997年5月から夜間通行止めなどの暫定措置を取っているが、安全上「長期的には使わないことがベスト」として、引き続き関係者と協議した結果、工事期間中の通行止めをもとに早期に復旧することの合意形成が図られ、1999年の工事実施測量等を皮切りに2000年からは本格的な災害防止安全対策工事に着手した。

なお、日浦・豊浦間のトンネルは7箇所あったが、災害の未然防止のため1箇所は開削され、残されたトンネルの補強工事も含めた完成予定は2006年3月となっている。