【町広報】より

一九七二年(昭和四七)三月 『サケ稚魚百万匹、初の放流』

・三月六日午後、尻岸内川にサケ稚魚百万匹が初めて放流され、本町待望のサケ養殖事業がスタートした。この日放流したサケの稚魚は、昨年秋十勝川で採卵、森町の道立水産ふ化場で孵化したもので、体長三~五センチに育っている。

・町では今秋までにサケ・マス養殖組合を設立、捕獲所を造り採卵事業を始める。

一九七三年(昭和四八)三月『五〇万匹 サケ稚魚放流・女那川生まれ』

・サケ稚魚放流、道の指定河川となった尻岸内川で、今年も放流が行われた。

・今年は、昨秋より本町で実施の採卵事業で生まれた稚魚五〇万匹が、漁業協同組合役員、町長・町関係者らに見送られ生まれ故郷の女那川を旅立って行った。

昨年の森町のふ化場から運ばれてきた稚魚と合わせて一五〇万匹が放流された。

同七月『さかなのアパートづくり、急ピッチ』

・大型魚礁今年も四千八百十個

・これは魚が豊富とされている沿岸に魚礁を投入し資源を更に増やそうとする事業である。今年度は山背泊漁港から、沖合四千八百メートル地点一八六度に円筒型魚礁を四千八百十個を投入する。費用は道費で二千三百七十万円を要する。

同一一月『サケふ化場を建設して本格的に』

・人工ふ化に二百五〇匹捕獲し採卵

・昨年から始められた“サケ稚魚の放流”は今年も順調に、その準備を進めている。今年の捕獲目標は約二五〇匹、現在、尻岸内川に「網うらい」を設置し成熟したサケを捕獲採卵しているが、来年は沿岸構造改善事業として以前のニジマス養殖場に一千万円を投じて「サケふ化場」を建設し、将来は五〇〇万匹放流をめざす。

一九七四年(昭和四九)四月『漁場開発に水中テレビ導入・新年度予算から』

・三好町長は昭和四九年度施政方針の中で、“漁場開発を図るために、地先の海底に水中テレビを設置し科学的調査を行い、未利用浅海漁場開発の資料に供したい”という考えを示した。本年度の主な事業として、漁場改良事業・ウニ移植事業の継続・養殖こんぶ町費単独助成をあげた。

同九月『沿岸漁業の基盤ができた!養殖こんぶ』

十数年目をむかえた今日、ついに成功した養殖こんぶ、将来の漁家安定に大きな期待と希望が!

・古武井漁組養殖部会長 広島常太郎氏「こんぶ養殖はわしらの命と思っています」ついに成功。できは八割程度。採算性は(養殖昆布を製品にするまでに乾燥機・巻機・コケムシ掃除機等の設備投資がかかるので養殖施設を増やす必要があるが三年目から相当の純利益が期待できる。

・渡島南部地区水産改良普及所長 長峰栄一氏「五年後は数十億円のこんぶ生産が可能である。要は漁民のやる気である。こんぶ養殖は“畑”と同様、養殖の三原則を守って努力することによって、最後には将来の希望も叶うものと信じる」

一九七八年(昭和五三)四月『漁業振興は若い力で・青年部先進地視察研修』

・二百海里新海洋時代に入り、漁業を巡る情勢は国際的な漁業秩序の確立という、これまでにない局面を迎え、わが国にとって、水産界にとっては勿論、北洋を始め、大きな影響を受けております。特に、津軽海峡は三海里凍結という厳しい環境にあるとき、沿岸の漁場を最大限に活用し可能な限り資源を増し、養殖を図ることは緊急の課題となっている。町漁協青年部もこのことを強く感じ、ホタテ・コンブ・ウニ等の養殖の試験を行っており着々とその効果をあげている。

・尻岸内町はこの事業を更に促進するため、漁協青年部の松本勝彦・淀川八百光(以上日浦)、榎憲一・木津谷修一・石山秀治(以上尻岸内)、井上昭蔵・高谷成基(以上恵山)の七氏を栽培技術の先進地、岩手県種市町・青森県水産増殖センターに派遣した。七氏は「今回の視察を参考にし、いろいろな面で研究・調査して、これからの漁業の主体である育てる漁業に取組んでゆかなければならないと強く感じる次第です」と、意を強くしている次第である。

同五月『町機構改革 四月一日 水産課誕生』

・昭和五三年四月一日付で、町機構の一部改正を行い二百海里対策等、地場産業の一層充実を図るべく、従来の農林水産課を農林商工課と水産課に分離させると共に企画室を企画課に昇格させ、大幅な人事異動を実施した。

水産課長 山田忠昭 同、課長補佐 川口映一

同漁政係長 長田哲也 同水産兼漁政係 工藤 篤

一九八〇年(昭和五五)三月 『浅海の美味ウニ漁終る』

・延べ三千百五〇隻出漁

・ウニ漁は、今シーズンも一二月中旬から一斉に解禁され、日浦から御崎まで、許船六五九隻は出漁延べ日数七〇日間(一日平均四五〇隻)延べ三、一五〇隻が出漁した。

日浦漁協(二一日) 実許可隻数 六〇隻・一隻当たり 平均水揚四〇㎏

尻岸内漁協(二〇日) 〃 二〇〇隻・一隻当たり 〃 五〇~六〇㎏

古武井漁協(一二日) 〃 七〇隻・一隻当たり 〃 五〇㎏

恵山漁協(一七日) 〃 三二九隻・一隻当たり 〃 五〇~七〇㎏

同四月『さけ・ますふ化施設落成・尻岸内漁組・一千五百万粒が可能』

・昭和五五年三月二八日、尻岸内漁組「さけ・ますふ化場」落成、式典祝賀会開催。この施設は、立地条件に恵まれた尻岸内川の川沿い、字女那川三四九番地に建設、管理棟・孵化室・検卵室・養魚池・飼育池からなる。

・総事業費一億二千五百万円、内、国費・道費補助二二%、町補助費二八%、さけ・ます増殖協会・渡島対策委員会が一六%、漁組の自己負担二四%である。

・施設の能力は一、五〇〇万粒のふ化が可能で、民間経営では全道一の規模である。

同五月『回遊ホッケ群来・巻網漁・豊かなカンとタイミング』

史月中旬から六月初旬にかけての“ホッケ巻網漁”今春はわずかに遅れて出漁。

・本町からは第二一天祐丸(木津谷富定船主)・第八新栄丸(沢田通正船主)・第二三新栄丸(野呂政幸船主)の三隻が出漁している。この船には七人と乗子も多く、ホッケの群生する海域の判断と投網のタイミングが大漁の秘訣という。

・水揚げされた大型ホッケは市場に出荷、中型以下はスリミかハマチの餌となる。

同一一月『ホタテの地場放流』・資源拡大に意欲、追跡調査も実施

・放流海域、「大澗漁港沖合・七ッ岩から山背泊漁港にかけての沖合」

昭和四九年、潮流の激しいこの海域でホタテの養殖は可能かどうか、試験的に実施して今年で七年目、地道な育成作業を重ねてようやくその成果が見えてきた。

五五年度放流事業内容

単 協 事業量 事業費

恵山漁協 七五〇万個 一、五〇〇万円

尻岸内漁協 三〇〇万個 六〇〇万円

五六年度放流予定

単 協 事業量 事業費

恵山漁協 七五〇万個 一、五〇〇万円

尻岸内漁協 三〇〇万個 六〇〇万円

古武井漁協 三〇〇万個 六〇〇万円

日浦漁協 三〇〇万個 六〇〇万円

・五四年度の生産実績では稚貝の売捌けで一千五百万円上がっているという。

同一一月『生産七億円を目標に!こんぶの種植えさかん』

・今年の養殖生産は史上初の六億五千万円を突破、昨年の一八%余りを上回る水揚げ、これは町四漁協の組合員の一致団結と、町の水産行政担当者が連携し意欲的に事業を推進してきた結果と評価される。今、こんぶ栽培の人々は、来年の豊漁を期待しながら、女那川の種苗センターで“種糸づくり”を行っている。一一月初旬には一本一本“種こんぶ”を丁寧にロープに植え付けられていく。

一九八一年(昭和五六)三月『前浜漁業ウニ・ホタテ・昆布の基盤整備』

・『五六年度、町予算』・こんぶの共同乾燥施設建設

・生産基盤である水産業には、継続実施しているウニ移殖放流事業・ホタテ稚貝放流事業・天然昆布生産増のための大規模漁業開発事業などの他、船揚場のブロック整備工事や自然石の投入事業、鮮度維持施設(冷蔵庫)整備事業、そして新規に昆布共同乾燥施設の建設があり、将来の地場産業の基盤が整備がなされる。

同四月『こんぶ養殖 間引き終わる“ことしもいいこんぶダゾー”』

・実入りが良く、長く、幅の広い良質の“昆布”を育てるために三月の雪解け季から始められた「間引き」作業が終わった。昆布養殖は、施設一基に約二千本の昆布育てるもので、この事業も開発してから早やハ地年目、年間六億円を越える最も安定した生産事業に成長した。この作業行程は(種苗の植付け―間引き―実入りを良くするための海面浮揚―採入れ)と、陸の畑作と少しも変わらない。間引きはその中でも昆布の質を高める重要な作業である。初夏の“採入れ”まであと二月(ふたつき)たらず、荒波に流されないよう、しっかりと根を縛る腕に一段と力が入る。

同五月『恵山魚田の刺し網漁・山背泊漁港』

・一月半ばから始められた、“刺し網漁”は、今が最盛期、根ボッケ、名産マダラ、カレイ、ガヤなど、豊かな恵山魚田のめぐみを、食卓に届けようと漁師の腕に力が入る。

一九八三年(昭和五八)一一月『定置網にサケ三、六〇〇本“大漁だぁ”』

・一一月二日午前五時五〇分! 同じ日、定置網に「オヨ(イシナギ)」と呼ばれ、体長一七〇センチ・体重七五キログラム、刺身にして四五〇人前の怪魚も入った。

一九八四年(昭和五九)四月『漁業を中心に、産業振興を図る!』

・「重点施策の第一は産業の振興」、湊町長五九年度町政執行方針より

尻岸内町の産業の振興のためにはまず漁業振興を中心におかなければならない。

本年度は三つの方向で漁業振興を進める。第一は国・道の施策のもと増養殖施策を積極的に推進し漁業資源の積極的な回復策を講じる。第二は、そのため基礎的な漁場調査の継続的実施をする。具体的にはウニ人工採苗と中間育成の試験事業、コンブの適性品種の研究などがあげられる。第三は漁業資源の付加価値を高める。

すなわち加工場を設置(誘致)し町内労働力の雇用確保を図ることにある。

一九八四年(昭和五九)九月『特集“住んでいてよかった”といえるまちに』

・漁業の振興 町の主産業である漁業を振興し漁家経営の安定を図るため、漁場の改良と施設設備の充実を積極的に推進する。

○水産物鮮度保持施設(尻岸内漁協)・鉄筋コンクリート造(一、二五六㎡)

○並型魚礁設置(古武井漁協)・円筒型コンクリート(九九個)

○築いそ(四単協)・雑草駆除

○浅海漁場調査(尻岸内・古武井・恵山漁協)・漁場調査を漁場改良に生かす。

○ウニ移植放流・日浦(二〇万個)尻岸内(七〇万個)古武井(三〇万個)恵山(一二〇万個)

○ウニの種苗放流(日浦漁協)・ムラサキウニ(一〇万個)

○サケ・マス蓄養施設新設(さけ・ます増殖事業協会)

○増養殖漁場管理対策事業

・漁場資源の把握、漁場管理の徹底を図り、増養殖の推進に努める。

一九八五年(昭和六〇)特集『チガイソの繁殖が、コンブの着生に打撃!』

・恵山地区ミツイシコンブ生態調査報告会より・ミツイシコンブ(三石昆布)は、総体の七〇%が日高管内で生産されており、比較的変動の少ない品種といわれてきたが、当町の海域に限って見ると年々減少傾向をたどっている。今回の調査の中で、この原因が報告された。それによるとミツイシコンブの最大の敵は、最近商品価値が下がり採取しなくなってきたチガイソ(サルメン)の繁殖が原因とされてきており、生存競争でコンブが負けてしまうことが分かった。

同一〇月『資源管理型漁業・ヒラメ・クロゾイ人工種苗放流』

・当町では九月一四日に七ッ岩付近と古武井地先にクロゾイ四千尾・ヒラメ二千尾をそれぞれ標識放流し海からの生産増に期待している。放流された稚魚はヒラメ一年、クロゾイは二年程度の短期間で生産対象となるため、継続的に放流する計画で、漁家経営の安定を図り、資源管理型漁業をめざしている。

なお、継続事業として実施することから、今後の放流する適地を検討している。

一九八六年(昭和六一) 特集『近い将来の可能性・漁業の振興』

・町の基幹産業、経済の根源である漁業は、コンブを始めウニ・ホタテなど増養殖に力を入れ、今年度からは市場性の高い銀サケの海中飼育の試験事業に乗出した。

○ウニ移植放流・日浦(二〇万個)尻岸内(七〇万個)古武井(三〇万個)恵山(一二〇万個)

○ウニ種苗放流(日浦漁協)・ムラサキウニ(二〇万個)

○漁具保管施設(尻岸内漁協)・いわし滞貨用施設

○築いそ雑草駆除(四単協)・高圧ジエット噴射

○灯浮標識設置(恵山漁協)・一基

○築いそ投石・自然石・尻岸内(五五〇㎡)古武井(八〇〇㎡)恵山(五四〇㎡)

○小規模増殖場造成・日浦地先 七、七六〇㎡

○並型漁礁設置(古武井漁協)・円筒型漁礁(一〇六個)

○コンブ養殖施設(古武井漁協)・のべなわ式一二基

○銀サケ・マスノスケ海面養殖事業(古武井漁協)・古武井地先 三カ年計画

一九八八年(昭和六三)一一・一二月『特色ある教育 恵山高校で薫製づくり』

・体験する学習、働という喜びを育成しようと恵山高校でサケを使った薫製づくりが行われた。六一年度から漁業経営科から普通科となったが、漁業のまちとして特色ある教育を取り入れようと、今年、三年生と父母らが協力してサケ一一〇尾を調理・薫製づくりに挑戦した。

一九八九年(平成元年)三月『平成元年度 恵山町一般会計・歳出より』

・歳出二五億八千二五万五千円を計上、内、ウニ中間育成施設整備及び移植放流等の補助金 四千二百八七万円築いそ事業補助金七百八〇万円

一九九〇年(平成二年)二月『マダラ稚魚十六万匹・受精卵百五十万粒を放流』

・四漁協の青年部で構成している「海を育てる会(増輪正会長・九〇人)」で、この程地元で獲れたマダラの受精卵を人工孵化した稚魚を放流した。同会は昭和五八年から水揚げが増えているマダラの研究に二年前から着手、青森県脇野沢や、渡島南部地区水産技術普及指導所と北大水産学部の協力で、今年一月に古武井沖一・六キロに移十六万尾の稚魚を放流、さらに二月二日に受精卵一五〇万粒を放流した。成魚と成るのは五年後、マダラ資源の確保に根気強く続けていきたいと、メンバーたちは話している。

一九九一年(平成三年)二月『第一回恵山町“ごっこ”まつり開催』

・“ごっこ”とは、ダンゴウオ科のホテイウオ(布袋魚・姿が布袋様に似ている)の地方名である。日本海・ベーリング海など北太平洋に広く分布する親潮系の魚で、水深二百m位に生息し、産卵期は一二月から三月浅瀬の岩場に産み卵は体重の三〇から四〇%にもなる。地元では昔から、「ごっこ汁や干物」などにして食す、大変美味な魚として知られていたが、姿形や腹の吸盤がグロテスクに見えるのか、食材としての商品価値がつかず、市場にはあまり出回らなかった。

・町は、ここ数年の全国的なグルメ嗜好の風潮をとらえ、この“ごっこ”を恵山町の名産として売出すとともに、冬の楽しい『“ごっこ”まつり』として創出した。

○ごっこまつりは、その魚の特異さからか、テレビ放映などマスコミに取上げられ冬の催しとして定着している。“ごっこ”についても、グルメ・健康食材嗜好のブームに乗り、デパートやスーパーで高級魚として取り扱われるようになった。

同二月『マダラ稚魚を沖合に放流“希望は食卓のサシミ”』

・町内の4漁協で構成している「海を育てる会(中西紀雄会長・九〇人)」は、昨年に引続き、今年もマダラの稚魚を古武井沖約二キロの海中に放流した。

今年は孵化の割合が高く稚魚の放流は約二百万匹、“鱈の刺身を食卓に”を合言葉に、成魚になる五年後を思い描きながら作業に精を出していた。

同四月『春の恒例行事 サケ稚魚の放流式』

・サケ稚魚の安全な旅立ちと無事に帰ることを願う放流式が、四月六日尻岸内川のふ化場で行われた。今年は暖冬の影響なのか育ちがよく、体長六センチ以上にも成長した稚魚が九百万匹、内、第一陣百五〇万匹が放流された。

一九九二年(平成四年)二月『マダラ資源増大をめざして』・知事表彰を受ける

・五年前に結成し、恵山町漁協青年部「海を育てる会(平島明弥会長・九六人)」は、今年もマダラの稚魚五百万匹を山背泊漁港沖合に放流した。

・この「海を育てる会」は同年一月二四日、札幌で開催された『全道漁村青少年・婦人グループ活動実績発表大会』で、これまでの研究・実践活動を増輪正初代会長が発表、大きな評価を受け知事表彰を受賞した。

同一〇月『ブリとサケでにぎわう・山背泊漁港』

・ブリは暖流系の回遊魚で日本海を北上し津軽暖流に乗ってやってくる。

・サケは寒流系の回遊魚で北洋で成長し千島海流に乗り生まれ故郷へと帰ってくる。ブリとサケが一緒に網に入る恵山海域は、暖流と寒流がぶつかり合う、まさに海の幸の宝庫である。

一九九三年(平成五年)二月『マダラ稚魚放流 資源の増大、新たな試みを』

・「恵山町漁協青年部「海を育てる会(成田力会長・九八人)」は、今年も第四回の稚魚放流、百万尾を大澗漁港沖に放流したが、これまでの体験や勉強会での問題点の解明から、次の段階として人工ふ化の中間育成に目を向けることとした。

○津軽海峡産の稚魚を、石川県能登島の日本栽培漁業協会に依頼して、五cmまで育ててもらい、それを恵山町で一〇cmまで中間育成し標識放流する計画をたてた。

同六月『養殖四割が流失・漁協調査、二二〇トンが流失』

・六月二日から四日にかけての台風並みの低気圧により、養殖及び天然こんぶ等の被害甚大、流失したこんぶが見るも無残にも前浜に打ち上げられた。

特に日浦漁協で「のれん式養殖施設」の被害が最も大きく「のべ縄式」と合わせて約六割、尻岸内漁協は四割の被害、古武井・恵山漁協は二割、恵山町全体の被害額は三億円になる見込みである。

同八月『成長した稚魚放流で資源増大を!』・「海を育てる会」の放流

・「海を育てる会」は、日本海漁業振興対策事業の補助を受けて、日本栽培漁業協会の能登島事業所から陸送されてきた四cmのマダラ稚魚一千七百匹を山背泊漁港内の「生けす」で約二か月間一〇cm程になるまで育成し、この度、同漁港約一kmの沖合に放流した。「海を育てる会」では、これまでの研究から、この「稚魚の中間育成」により資源の増大は大きな成果があると期待している。

同一〇月『定置網に ブリの大群が!」・九月二五日古武井漁協

一九九四年(平成六年)六月『ウニ稚仔の放流手伝う』

・日浦漁協(藤谷常作組合長)は五月二四日、前浜にエゾバフンウニ稚仔の放流を行った。この放流は、昨年、町のウニ種苗センターで五mmに育った稚仔を同漁協の前浜平磯で、更に一年間中間育成し三六mmにまで育てた稚仔、千百kg(四万五千個)を水深約一五mに放流したものである。

・放流には漁協組合員をはじめ、青年・婦人部、それに日浦小学校の児童六〇人も参加、朝、八時三〇分、平磯に集まり一斉に手作業ですすめられた。

同七月『マダラ稚魚一万八千匹を放流」

・「海を育てる会(佐々木昌樹会長・九六人)」は、昨年に引き続き石川県能登島事業所より人工孵化した四cmのマダラ稚魚を一万八千匹を陸送し、約二か月間、八~九cmになるまで山背泊漁港内の「生けす」で中間養殖し、山背泊・大澗漁港沖合に放流した。

同一〇月『クロゾイとヒラメ稚魚を放流」

・松前から椴法華までの一市八町村で構成する「津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会」が毎年行っているクロゾイ・ヒラメ稚魚放流を一〇月六日行った。

今回の稚魚は知内町の水産人工種苗センターで中間育成された一五cmのクロゾイ三千匹とヒラメ一万二千匹で、恵山沖と日ノ浜沖合約五〇〇mに放流された。

一九九五年(平成七年)三月『七年目!マダラ稚魚一七万匹放流』

・「海を育てる会(平島明弥会長・七八人)」のマダラ稚魚放流も七年目を迎える。

今年は木古内漁協の蓄養施設で受精した卵を、本町のウニ種苗センターでふ化させ、体長約四cmになった稚魚、約一六万匹澗漁港沖合、約二kmに放流した。

一九九五年(平成七年)六月『平成七年度 町執行方針・漁業振興より』

・資源管理型漁業の積極的な推進を図る。・漁業資源の実態・環境・浅海漁場調査の識見を基に、自然石投入、並型魚礁、ウニ礁ブロック、雑草駆除事業などの国道の補助事業の強力な援助を受けながら、本町漁業生産の拡大・活力を高める。

・本町沿岸の恵まれた自然地形(入江・平磯・岩礁・砂地)を生かした、大規模な蓄養地帯を開発する。

◎増殖対策としては、コンブ・ワカメの海藻類、ウニ・タコの水産動物、ホタテ、マス・タラ・ホッケの魚類を中心とした沿岸浅海域の資源の増殖を進める。

◎養殖対策としては、ウニ・コンブ・ホタテ・サケ・マス等の養殖技術の向上と、企業化への取り組みを図りたい。

◎種苗生産対策としては、ウニ種苗・サクラマス・サケ・ヒラメ・クロゾイ・タラの稚魚・ホタテ稚貝などの確保と施設設備の充実・技術の向上を図りたい。

○現在進めているサクラマスの海中飼育・タラ稚魚放流の積極的な支援をする。

○その他、オオバンヒザラガイ(ムイ)・ゴッコの稚貝稚魚の育成、放流の検討・キングサーモンの海中飼育などにも取り組みたい。

・魚類の鮮度保存・流通加工のための冷凍冷蔵施設・諸施設の整備充実を図る。

・第一次産業の充実から付加価値を付ける第二次産業への発展、そのために研究機関の協力を仰ぎ水産物流通加工試験事業として積極的に取り組みたい。

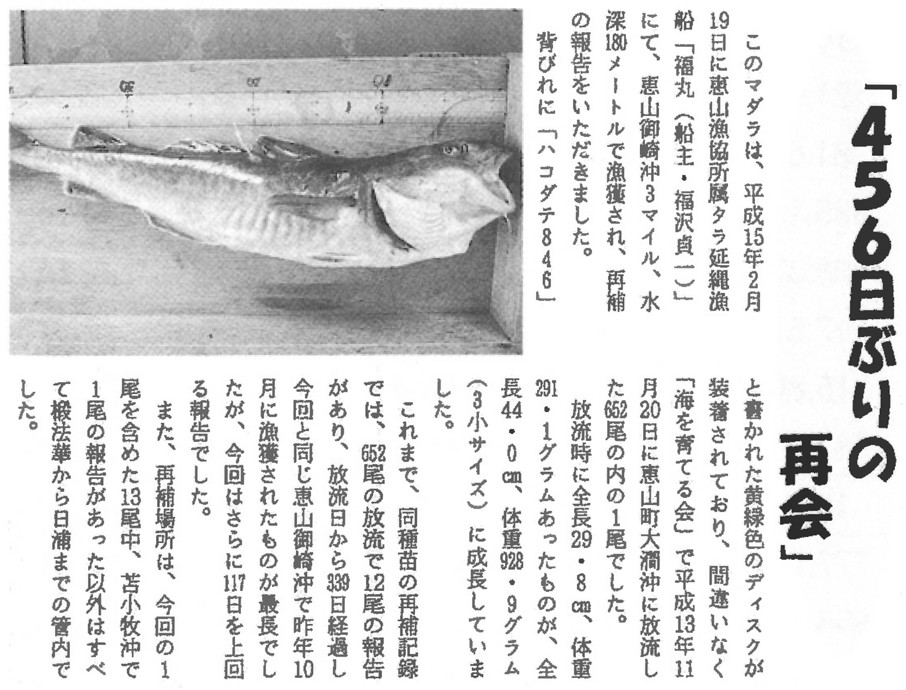

広報えさん(平成一五年三月号)より