また観音に限らず『津軽一統志』首巻や『新撰陸奥国誌』などによれば、田村麻呂建立縁起をもつものは枚挙にいとまがない。とくに武士の守護神である八幡信仰にもそれが目立つ。浪岡町や今渕(現在の今別町)、桜庭(現在の弘前市桜庭)のそれは田村麻呂創建と伝えられている。また岩木山神社や猿賀(さるか)神社(深沙(じんじゃ)大権現)にも田村麻呂との関係が伝えられている。

それらは多く延暦十二年(七九三)・同十五年、ないし大同二年(八〇七)の建立を伝えている。たとえば『津軽一統志』首巻では岩木山三所大権現を延暦十五年創建とし、猿賀神社(深沙大権現)については、田村麻呂の大同二年の再建という。また浪岡町の八幡太神宮(はちまんだいじんぐう)が延暦十二年の田村麻呂建立とされている。

延暦十二年は田村麻呂が征夷副使(大使は大伴弟麻呂)として、初めて東北に下った年で、同十五年は、田村麻呂が陸奥出羽按察使兼陸奥守となり、さらに鎮守将軍を兼任した年という、いずれも田村麻呂にとっては節目となる年である。

東北地方の田村麻呂関係寺社では多くが延暦十五年以降建立とされており、十二年まで遡るものはめずらしい。このあたり、青森県域の独自の伝承といえようか。県内では他にも藤崎町の鹿島神社など、十二年建立説をとるものはかなり存在する。

大同二年はやや解釈が難しい。実は県内でも東北地方全体を見渡しても、この大同二年創建説が一番多いのであるが(「大同」自体、東北地方では古いことの代名詞のように使われている)、このころは田村麻呂による蝦夷征討は終了しており、田村麻呂自身、すでに東北地方には在任しておらず、都にいる。また福島県あたりでは、大同二年説話をもつ寺社が、法相(ほっそう)宗の高僧徳一(とくいつ)開基であるとされるものであることから、徳一との関係で論じられることが多いが、北東北地方の場合はこれでは説明できない。

そこで考えられるのが例の清水寺とのかかわりで先にも触れたように、その縁起では田村麻呂が西京の自分の家の寝殿をこの年に清水寺に寄進しているのである。こうした伝説が、天台宗の教線の東北地方への広がりとともに、当地に伝えられていたらしい。その影響と考えるのがもっとも無難なところであろう。

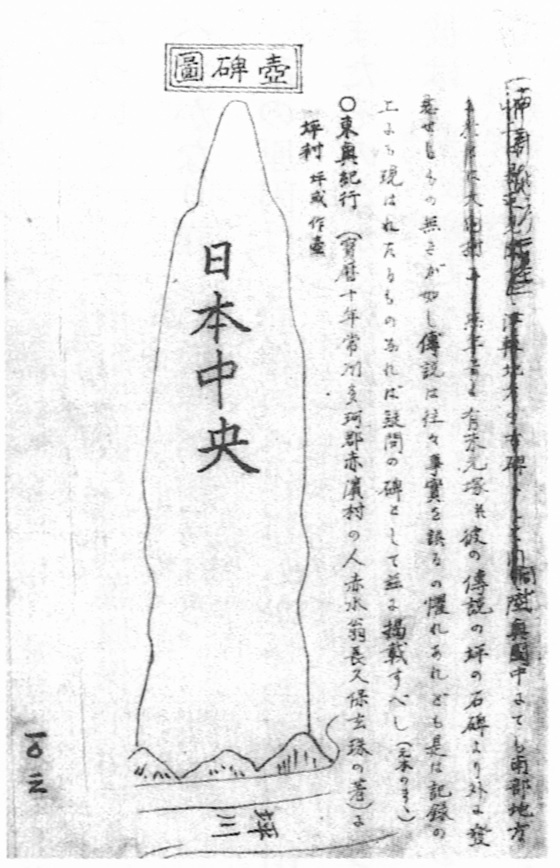

その他、「壺の石文(つぼのいしぶみ)」(写真54)や、津軽地方の七夕祭である「ねぷ(ぶ)た」など、田村麻呂伝説はなじみ深いものである。

写真54 壺の石文