元来、山の民・海の民として自由な存在であった安藤氏ではあるが、このころには、蝦夷管領も鎌倉殿というよりは得宗家との関係が深くなり、津軽・下北地方を中心として得宗領の地頭代職をも代々受け継ぐうちに、得宗御内人として普通の武士と何ら変わらないような情況になりつつあった。安藤氏自身も、鎌倉時代末期に全国各地で生じていた、惣領制をめぐる嫡庶の争いに巻き込まれざるを得なくなっていったようである。

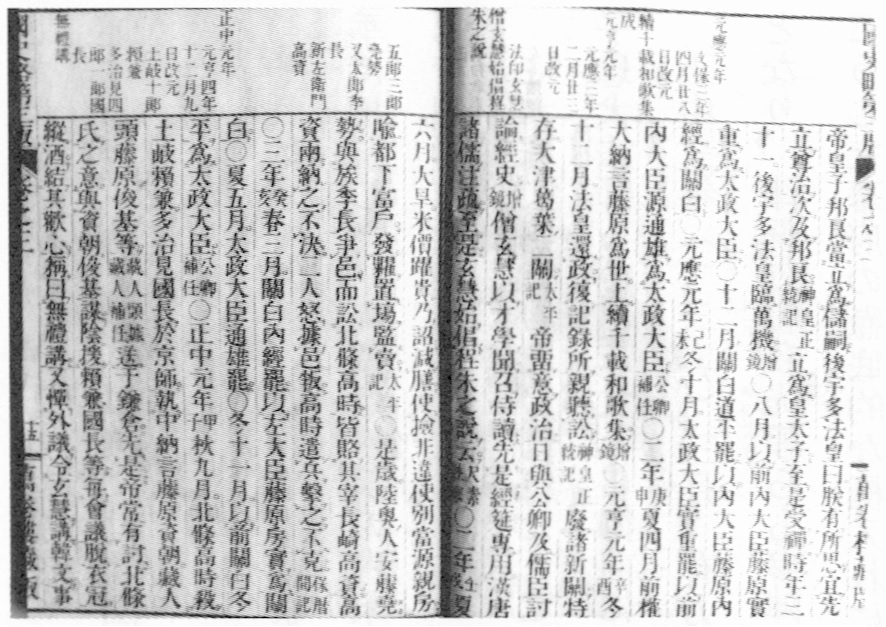

季長・季久両人とも鎌倉に上り、理非を争ったわけであるが、得宗家の実権を握る内管領長崎高資は、両方から賄賂を取っていたため、簡単には裁決が下せない(写真134)。

写真134 『国史略』元亨2年条

目録を見る 精細画像で見る

津軽では双方とも蝦夷を味方につけて合戦が激化しており、容易には収まりそうもない状態が続いていた。得宗高時はただ鶴岡社に命じて「蝦夷降伏」のための五壇護摩をさせるばかりである(史料六一八)。これは前述したように、弘安の役の際に鶴岡社で行われたものとまったく同じものであったが、「蝦夷蜂起」には利かなかったようである。

やがて高時は、ついにその責任を季長にとらせて、地頭代官職や蝦夷沙汰職を季久に改替してしまった。高資は能吏としてこの内紛に介入しすぎたきらいもある。季久はこれを機会に、北条一族で津軽に関わる沙弥宗謐の一字を拝領したのか、以後、宗季と名乗るようになる。同時に安藤惣領の通り名「又太郎」も名乗るようになった。正中二年(一三二五)六月のことである(史料六一九)。

ちなみにこの宗季の子孫が、「下国」氏を名乗ることになる。以後、この下国氏が安藤氏の嫡流になるわけであるが、対応する「上国」家については、明確な史料が今に伝わらない。北海道移住後は、その地に明確に「下国」「上国」の名が残されているので、おそらく本州でも「上国」家は存在したはずである。あるいは発祥の地藤崎を上国、移住先十三湊を下国とでもいう慣習があったのであろうか。後述するが、南北朝期以後には、出羽国小鹿島の安東氏を上国、津軽安藤氏を下国と称するようになっていくものと推測されている。

それはさておき、これでは収まらないのが季長である。季長は自分にしたがう一族の者や蝦夷を引き連れて宗季に抵抗した。両軍は外浜の内末部と西浜の折曽関に城郭を構え、その間を二分する洪河(大河=岩木川)をはさんで相対した(史料六一七)。

これまでもたびたび述べた、この年九月の譲状(史料六二一)は、この時、必至の覚悟で戦場に臨んだ宗季が、子息犬法師(高季)・女(むすめ)とら御前に宛てて書き遺したものである。

正中三年(一三二六)三月、有力得宗御内人工藤祐貞(すけさだ)が「蝦夷征伐」のため鎌倉を進発し、五月末、西浜で合戦となり、津軽の曽我光頼(みつより)らも参陣した(史料六二二・六二三。後者では、この戦争を「にしのはま合せん」と呼んでいる)。こうした幕府の徹底的な梃入(てこい)れによって、ついに季長も敗れ、祐貞は季長を捕虜にして七月末に鎌倉に帰った(史料六二二)。

しかし季長郎従季兼(すえかね)はなお「悪党」を集めて抵抗を続けていく(史料六二四)。悪党とは幕府の地方支配秩序に抵抗する者のことであるが、そうした武士たちまで味方にしたことは、この北辺の地の争乱が、安藤氏一族以外の武士たちにとっても複雑な矛盾関係をそのうちに含むものであり、鎌倉幕府体制にとってその深刻さの度合いを増していたことを推測させる。

幕府は翌年、宇都宮高貞(たかさだ)・小田高知(たかとも)らを蝦夷追討使として派遣し誅伐させたが、それでもなかなか収まらず、嘉暦三年(一三二八)十月、ようやく和談にこぎつけた(史料六二六)。文保二年(一三一八)から数えて実に十年余を要する戦いであった。

アイヌという異民族との戦いということもあったのであろう、幕府方の人々にとって、この戦いは強烈な印象を与えたらしい。『鎌倉年代記』ではこの「蝦夷蜂起」を正中・元弘の変と同格に扱っているし、『保暦間記』は反幕府蜂起事件としてこの蝦夷蜂起しか採り上げていない。幕府滅亡の主要原因をこの津軽の大乱に求めているのである。

もちろん季兼与力のなかに悪党がいたように、全国各地の悪党蜂起こそ幕府滅亡の主要原因であった。しかし長崎高資の収賄に象徴されるような、この津軽大乱の処理をめぐるあまりの不手際は、季兼らを誅伐できなかったことと併せて、後醍醐天皇ら反幕府方に、幕府の無力を強く印象づけたに違いない。その後、紆余(うよ)曲折はあったものの、まもなく鎌倉幕府体制は終末を迎える。