また、ここでは詳述できなかったが、明治十年にアメリカに送り出した留学生たちも、渡米後すぐに現地の大学に進学できるなど、東奥義塾の英学はきわめて高い水準に達しており、前述のように文部省大書記官西村茂樹も、全国にもほとんど類例のない学校であるとその教育体制を讚えた。

東奥義塾はさらなる発展を目指して、明治十五年一月に中学科及び小学科を廃止して文学専門科を設置、同年五月には法学専門科も併置した。しかし、こうした方向は、結果として東奥義塾の経営基盤を揺るがせ、その存続にかかわる問題を引き起こすことにもつながった。これが明治十四年から十五年にかけての「弘前事件」に関連して起きた東奥義塾弾圧問題である(弘前事件の詳細については、河西英通『近代日本の地域思想』窓社、一九九六年を参照)。ここでは簡潔に述べる。

弘前事件とは、東奥義塾教員が中心となった民権結社共同会と弘前藩の保守派士族たちとの青森県政における対立である。これは、共同会に理解を示した青森県令山田秀典が明治十五年一月六日に急死したことで、保守派の勝利となり、その攻撃は東奥義塾にも直接向けられた。保守派勢力は公然と東奥義塾の教育方針を非難し、旧藩主に東奥義塾を廃して皇漢学塾復興を請願した。それは単に弘前という狭い地域の争いにとどまらず、政府関係者も巻き込んだ抗争であり、東奥義塾に対する事実上の弾圧事件でもあった。政治活動が活発で、キリスト教の拠点ともなった東奥義塾に対して、旧藩主家である津軽家が多額の補助を続けたことも問題とされた。菊池九郎の必死の説得により、かろうじて廃校を免れたものの、明治十五年末には一時金一万円を交付する代わり年額三〇〇〇円の補助金は停止され、キリスト教との関連を厳しく追及された塾長本多庸一も辞職した。

津軽家の援助を失った東奥義塾は、その後きわめて厳しい経営状態に置かれた。明治二十年代には、財政難のためにメソジストミッションから弘前に派遣された宣教師を、伝道の傍ら学校でも教師として雇傭するなどの対策もとられたが、とうとう明治三十四年三月三十一日、東奥義塾は弘前市立へ移管された。原因は財政難であった。

自由民権の思想とキリスト教。東奥義塾が真っ向から攻撃されたのは、この二つである。東奥義塾はあくまで私学であることを志向し、特色ある独自の教育方針を貫こうとした。しかし、それによって同校はきわめて高い教育水準に達した一方で、結果的に追い込まれることにつながっていったのである。

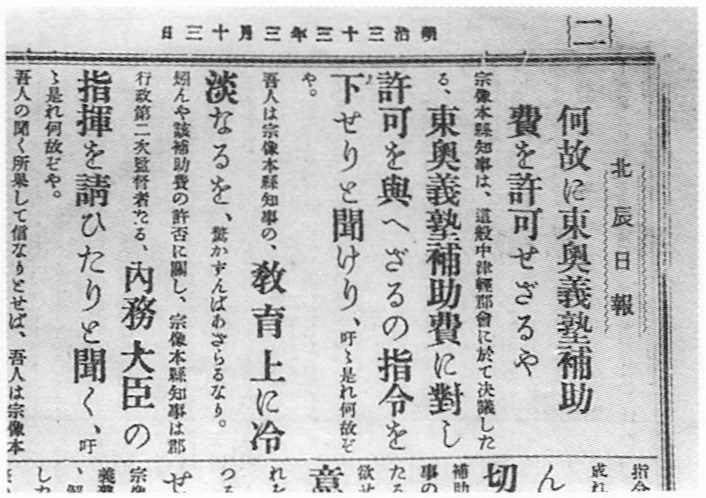

写真51 明治33年3月13日『北辰日報』社説

東奥義塾の存続問題は新聞紙上をにぎわした。