私が郷里を避けるのは、血統や行状(大学予科時代にお前と結婚したことなどもふくまれている)についてどうしようもない劣等感を抱いているからである。(中略)ともかく私の場合、郷里に対する気持は、信州に生れた小林一茶が「ふるさとは蠅まで人を刺しにけり」とよんだそれなのだ。山や川の景色は別にして、ふるさとの人々に会うのはひどく気が重いのだ。

(『風のような記録』昭和四十八年 新潮社刊)

確かに、洋次郎は二〇年間も帰郷しなかったときもあったし、別の随筆でも「それにしても弘前で生れ、弘前で育ち、弘前の女と結婚し、戦争末期からは家族ぐるみ疎開してなにかと世話になった故郷の弘前に対して、東京にいる間は、いつも重苦しいような、うっとうしいような気持を抱いているのはどういう理由なのであろう」(『老いらくの記』昭和五十二年 朝日新聞社刊)とも述べている。〈実生活〉での洋次郎の苦悩が、ここにはある。

しかし、一方で故郷を題材にした作品は実に多い。「金魚」、『石中先生行状記』しかり、洋次郎自身が「一番愛着を感じる作品は、と問はれれば、躊躇(ちゅうちょ)なく、『わが日わが夢』に収められた作品をあげるだらう」という『わが日わが夢』しかり。『青い山脈』にしても弘前の人たちは自分の土地が作品舞台だと思って読んでいる。

例えば、長部日出雄は「戦後まもなく朝日新聞に連載された『青い山脈』や、小説新潮に連載された『石中先生行状記』を、自分の町の物語として読んだ」(『精神の柔軟体操』平成四年 津軽書房刊)と述べている。また、鎌田慧も『わが日わが夢』に対して次のように言う。

この小説集には、ねぷたやお山参詣やオシラ様などの津軽が、あますことなく捉えられている。描写は緻密にして適確、それでいて風土の香りや郷土の人間が豊かなイメージで浮かびあかってくる。どのページをひらいても、かつての津軽が、おそらくいまでもおなじであろう津軽が、たちあらわれるのである。

(『北へ、ちいさな旅』昭和六十二年 晶文社刊)

鎌田の言う「風土の香りや郷土の人間の豊かなイメージ」を伝えてくれる代表的な作品の一つが「草を刈る娘」である。

洋次郎は昭和十九年十月に弘前に疎開し、終戦後に東京に戻るのだが、弘前の借家はそのままにして「一年のうち、春か秋の二三ヶ月は、私一人、田舎で暮らすことにした。それが三年か四年つづいた」(『昭和文学全集21 石坂洋次郎集』昭和二十八年 角川書店刊)と自筆年譜に記している。「草を刈る娘」は二十二年十一月に「文藝春秋」に発表された。小説の構想時期を特定することはできないが、執筆は九月以降と推定される。その根拠は後述する。

さて、この二十二年(一九四七)には日本文学史に特筆される作品が出現する。いうまでもない、「青い山脈」の「朝日新聞」への連載である。連載の最終回は十月四日。同紙面には「青い山脈 東宝独占映画化決定」の宣伝の囲み記事もみられる。また、七月に発表した「馬車物語」は、のちに『石中先生行状記』に収録される。そして「草を刈る娘」である。

したがって、この年は作品の量産もさることながら、石坂文学を代表する作品が出揃った観がある。しかも疎開中に執筆されていることもあって、きわめて郷土色の濃い作品群に仕上がっている。むろん「草を刈る娘」もそうである。この作品の成立事情については作者が自ら次のように語っている。

郷里弘前の町から、西の方の岩木山腹にある岳温泉に通う高原の道は、もっとも爽やかな印象を脳裡に止(とど)めている景色の一つである。私は郷里に帰るたびに、一度は、その高原を訪(おとな)うことにしている。山麓の岩木村まではバスが通っているし、そのあと、なだらかな勾配を二里ばかり歩くだけだから、女子供にも楽な道である。

ある時、二、三日滞在した岳(だけ)温泉から帰って来ると、ひろい高原のところどころに、小さな部落のようなものが出来ているので、往きにそんなものを見た覚えがない私は、びっくりしてしまった。聞くと、山林を持たない村の百姓たちが、一週間ばかり小屋掛けをして牧草を刈るのだという。ひろい、なだらかな高原の傾斜のところどころに、小さな部落が出来ており、炊事の煙があがり、娘たちの赤い襟(えり)がけがチラついたりしてる景色は、素朴で、感動的なものがあった。私は、この風景の感じを小説に書きたいと思った。そして書き上げたのが『草を刈る娘』という短編小説である。私はその小説の色どりに、そのころ、その高原の近くの部落で起った若い娘の殺人事件などを取り入れたが、地方色を引き立たせる意味では、成功したように思っている……。

ある時、二、三日滞在した岳(だけ)温泉から帰って来ると、ひろい高原のところどころに、小さな部落のようなものが出来ているので、往きにそんなものを見た覚えがない私は、びっくりしてしまった。聞くと、山林を持たない村の百姓たちが、一週間ばかり小屋掛けをして牧草を刈るのだという。ひろい、なだらかな高原の傾斜のところどころに、小さな部落が出来ており、炊事の煙があがり、娘たちの赤い襟(えり)がけがチラついたりしてる景色は、素朴で、感動的なものがあった。私は、この風景の感じを小説に書きたいと思った。そして書き上げたのが『草を刈る娘』という短編小説である。私はその小説の色どりに、そのころ、その高原の近くの部落で起った若い娘の殺人事件などを取り入れたが、地方色を引き立たせる意味では、成功したように思っている……。

(前掲『石坂洋次郎文庫20』)

「津軽の風物」という随筆の一節だが、ほぼ余すところなく「草を刈る娘」の執筆動機や作品の背景を解説している。サブタイトルの「ある山麓の素描」にも作者の意図が読み取れよう。それにしても「草を刈る娘」の風景描写はすばらしい。

太陽は上ったばかりで、血のように赤い色の雲や、滴るように濃い紫色の雲が、東の空を彩っていた。そして、その鮮やかな色彩は、刻々に変化していった。ほかの空の大部分は、まだほんとには明け切らず、海のようにうす青い色をしていた。

背後にそそり立った岩木山も、ぼんやりと寝呆けた色を残しており、深く刻まれた幾つもの谷間から、白い朝靄が涌いて、匍(は)うように下の方へ流れていた。

背後にそそり立った岩木山も、ぼんやりと寝呆けた色を残しており、深く刻まれた幾つもの谷間から、白い朝靄が涌いて、匍(は)うように下の方へ流れていた。

さきに、この作品の執筆時期を九月以降と推定したのは、小山内時雄の教示を受け当時の地元の新聞を調査した結果からである。洋次郎が「その高原の近くの部落で起った若い娘の殺人事件などを取り入れた」と言っているが、その殺人事件が新聞に報道されたのは八月三十一日である。「東奥日報」は、殺されたのは発見現場近くに住む十六歳の少女で扼殺(やくさつ)されていた、と報じた。「陸奥新報」も九月一日付で報道。新憲法下での初めての殺人事件であったことから村民の関心も強く、二紙はその捜査状況などを詳しく続報している。

実際の事件を素材にしていることは間違いないが、作中の殺人事件の描写は〈事実〉とは微妙に異なっている。現場状況などはほぼ新聞報道に近い。しかし、例えば一日付の「東奥日報」は「解剖の結果ヤク殺され、なお暴行されんとした疑いがあることが判明した」と報じているが、作中では「暴行された形跡はなく」となっている。あえて悲惨な事件として取り扱いたくない、との作者の配慮が働いたものと推測される。

作者は作中で婆さんに「この娘もなあ、早く嫁(と)づいででもおれば、こしたら不憫(ふびん)な目にも会わねがったべにや」と言わせているが、ここがこの作品の一つのポイントになっている。主人公・モヨ子はこの婆さんの言葉によって一気に青年・

平松幹夫(前出)は『現代日本文学アルバム 石坂洋次郎』普及版(昭和五十八年 学習研究社刊)の作品解説でこう述べている。

この作品にみられる牧歌的詩情は、まごう方なく「わが日わが夢」の郷土詩人のものだ。ユーモラスで明るく健康な庶民的倫理の世界が、作者の詩情と描かれた現実とのみごとな融合によって、読者の胸に素朴な人間性への郷愁を喚起してくれよう。

実にみごとな評言であると感服せざるを得ない。なぜなら、平松は「郷土詩人」、すなわち〈作家〉石坂洋次郎が津軽の風景を鮮やかに描写していることを明示しているからである。だから、こうも言える。〈実生活〉では洋次郎は故郷に対して複雑な印象を持っていたが、〈作家〉としての洋次郎は津軽の風土と分かちがたく結びついている、と。

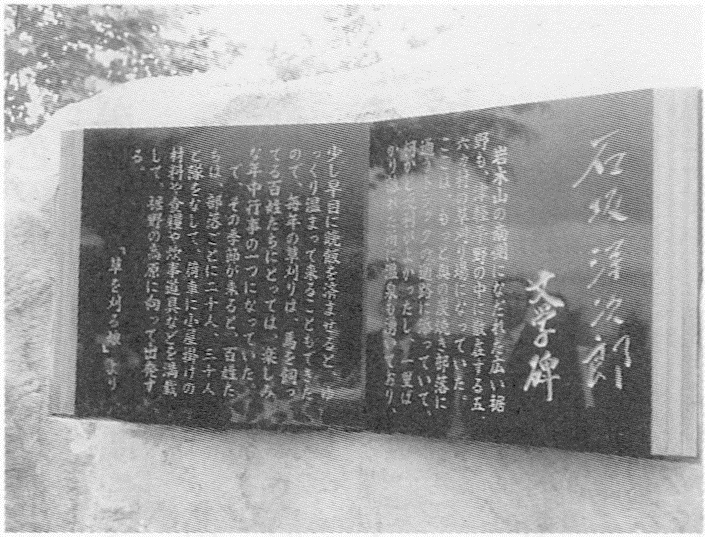

なお、本作品は映画化され、西河克己監督、吉永小百合、浜田光夫ら出演で津軽ロケを行い、昭和三十六年(一九六一)十月二十五日に封切られている。また、平成十三年(二〇〇一)五月二十七日、岩木山麓の岩木山総合公園内に「草を刈る娘」の文学碑と「青い山脈」の歌謡碑が同時に建立された。碑文は「草を刈る娘」の冒頭の二段落目「岩木山の南側-」の全文である。

写真255 文学碑「草を刈る娘」