伍組と伍長の先例については、有珠郡に移住した伊達邦成の家臣団が三年におこなっている。この組織は鈴江英一の研究によると、「五人組制度のもつ相互監督、相互扶助、法令伝達、上申のための機能をその性格としたもの」である。札幌の周辺村でも伍組・伍長が広く行われたとみられるが、白石村の事例がもっとも詳細に内容と役割を知ることができる。

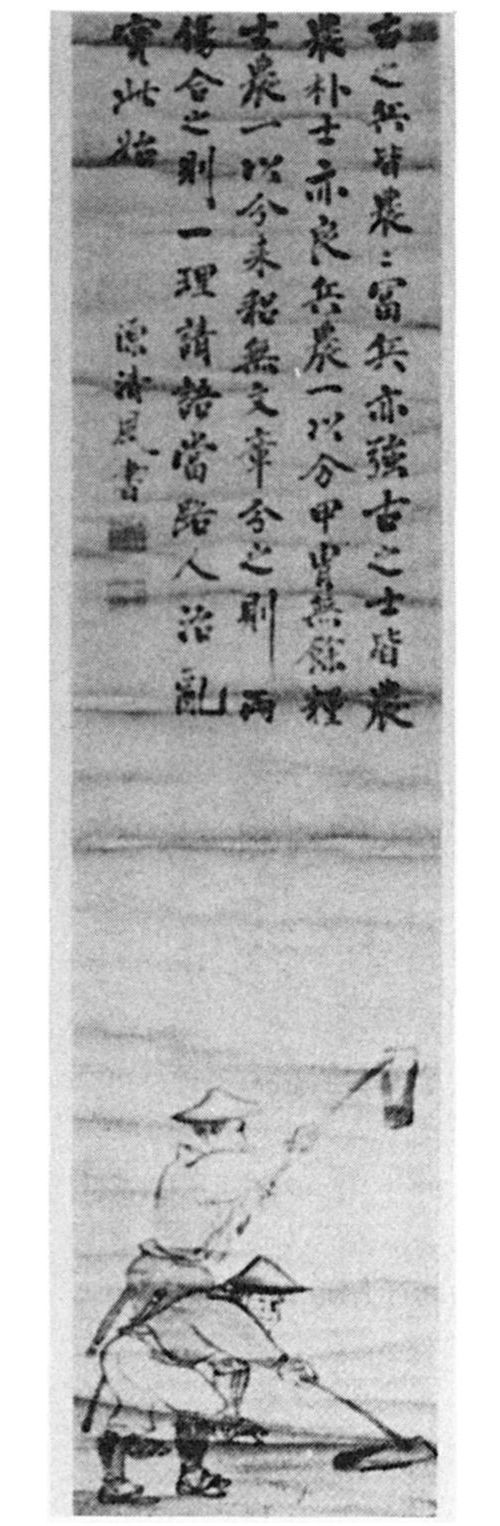

写真-5 松本判官から白石村へ贈られた「兵農一理の書」(札幌市武田清晃氏蔵)

白石村の場合、五年六月に二〇人の「白石村住貫属伍長」が任命され、伍長には月五円が給与された(奥羽盛衰見聞誌)。伍長の任命と同時に勧農規則も公布(制定は五月)された。この公布及び後述の勤怠録の実施は、「白石村移住以来保存ノ書類」中の「私記」には、六月一日に始まったとしている。勧農規則の中で伍長は、戸長の指揮下にあって伍組(伍下)の開墾や日々の生活・素行などを督察する役割をもち、「毎伍長ニ勤怠録ト日記トヲ置キ、毎伍下ノ勤惰或ハ常変トモ遺漏無記載スル事」とされ、「勤怠録」と「日記」の記述が義務付けられていた。これらは毎月末に戸長(白石村では副戸長)に提出し臨検を受けた。また、伍下の開墾への不出精や怠慢などは伍長の責任とされ、伍長へは伍下の開墾、生活全般にわたり厳しい監督が課せられていた。さらに、伍下から提出される願書、届書類にもすべて伍長が署名と奥印をしており、伍下の異動、動向も掌握し責任をもつ立場にあった。

以上の勧農規則にもとづく伍組・伍長制は、開拓使貫属であった白石、手稲村にのみ適用されたものであった。なぜこのように厳しい内容となったのか種々の理由が考えられるが、もっとも基本的な原因はこの頃、貫属取締の「惣轄者」を巡る紛糾が発生しており、貫属の取締強化のための方策として生みだされたものとみられる。手稲村にも同じく伍長が任命されていたことが知られている。白石村とほぼ同様の内容であったであろう。

以上の伍長制度は五年十月三十日に廃止された。この布達は白石、手稲の両村だけでなく諸村へも出されている。それ故、諸村でも市街と同じく別な規則にもとづく伍組・伍長制が存在したとみられるが、詳細はまったく不明である。七年当時、市街には五十余人の伍長がおり無給であった(市史 第七巻九三八頁)。ただ、勧農規則では伍長は戸長の指揮下におかれていたように、戸長・副戸長制にともなう村落行政の末端組織として伍長がつくられたのであろう。各村の伍長の任命も五年六月頃とみてよいかもしれない。