家宅の周囲は百五十坪の小地積であり、日常蔬菜を作ることも出来ぬ次第で、兵屋の附近に一戸五十坪の土地が与へられ、これが主として蔬菜栽培地である。次で二百五十坪と、その翌年二百五十坪、これが主として桑樹栽培地で、琴似屯田兵村の桑園地である。次に三千坪、二千坪、四千三百坪と追給地が増し、明治八年より明治十三年迄に一万坪となり。

このうち、二度にわたる二五〇坪給与地は兵員の共同作業によって成墾した土地で、一部は入地前に請負開墾されたところを含み、住区画周辺に位置したが、追給地は漸次その南北と西方発寒村に広がり、一万坪給与時は琴似村旧牧場地をこれに当て、一万五〇〇〇坪給与時は手稲村の未開地にまで拡大した。琴似兵村のこうしたコマ切れ給与の不便を是正するため二十五年から地区改正に取り組んだので、それ以前の土地配当実態をのちの土地台帳によって把握することは困難である。なお、九年発寒村入地者は宅地二〇〇坪と農耕目的地三〇〇〇坪が当初から給与されたという。

山鼻兵村では入地当初宅地二〇〇坪(明治九年五月七日または五月三十日付)とそれに接続する農耕目的地一五〇〇坪が給与され、さらにその近辺に一五〇〇坪が与えられたので、住区画周辺の農耕目的地は三〇〇〇坪でスタートした(九年五月三十日付)。宅地のうち五〇坪が計画変更で道路用地になり、琴似同様一五〇坪になったのは前述のとおりで、住区画内給与年月日の例外は一六例である。この兵村も密居制の改良型であるから琴似同様の不便をともない、大正元年守谷民治の回想談は経緯を次のように伝えている。

初め三千坪つゝ給与せられしが、宅地を離れたる地にて皆通ひて開墾せり。而して之を開き次第更に二千坪の地の割渡を受けしが、各々便宜の処を撰択し、地積足らざれば更に離れて其不足を貰ひし故、此二千坪は必ずしも一筆の地にあらずして、往々二三所に分るゝものあり。最後に発足別(今の藻岩村地内にて山鼻屯田より凡そ一里半)簾舞(平岸村の内にて山鼻より凡二三里)月寒(広島村に属し山鼻より凡そ三四里)の内にて不足の分を受け、合計五町歩となれり。されど月寒の如きは大部分瘦地にして開墾する能はず、荒蕪の儘に委せり。

明治二十四年、後備に編入せらるゝや、一同協議して宅地続きに五反歩を附属せしめんとて整理委員を設け地区を改正し、間口二十間、奥行七十五間の耕地を宅地(二百坪)に接続せしめたり。此変更を行ひたる為め、最初に割渡されし一町歩(三千坪)の地は減して、五反歩となして離れたり。

明治二十四年、後備に編入せらるゝや、一同協議して宅地続きに五反歩を附属せしめんとて整理委員を設け地区を改正し、間口二十間、奥行七十五間の耕地を宅地(二百坪)に接続せしめたり。此変更を行ひたる為め、最初に割渡されし一町歩(三千坪)の地は減して、五反歩となして離れたり。

(河野常吉編 札幌史料)

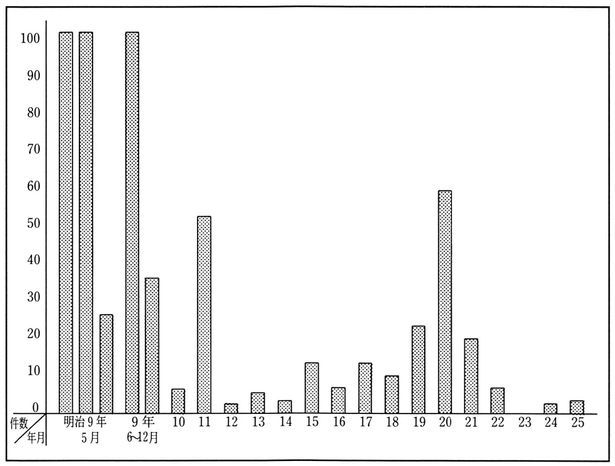

効率的な農業経営と生活の安定をめざすならば、住区画近辺の追給地の中から好条件の土地をいかに早く広く給与してもらうかが重要な条件となる。そこには二四一~八四八番地までの六〇八区画があって、一区画一五〇〇坪を標準面積としながら五〇〇とか一〇〇〇坪という狭いところ、二〇〇〇坪以上の広いところが入り組んでいた。この面積差を度外視して年別に給与件数をまとめると図3のようになる。すなわち九年五月の給与は入地時一律三〇〇〇坪に含まれる分なので除外して、さらに九年中に約半数の家で一五〇〇~二〇〇〇坪の追給を受けた。平均的には道庁設置以前にほぼ五〇〇〇坪内外の給与地を得、その翌年から新たな追給が開始されるので、八年六月の三〇〇〇坪減反方針は山鼻兵村で無意味であったことがわかる。

図-3 山鼻兵村区画に接する追給地(608画)の年別給与件数

一万坪規則による新たな追給は、まず住区画近辺に残っていた一〇〇区画ほどの処分から始まり、二十年から山鼻村字八垂別(一七七区画)と平岸村字簾舞(八二区画)を充て、不足分は月寒村字厚別(一四八区画)に準備した。一万五〇〇〇坪時には厚別の区画拡張と白石村字野幌に新用地を確保し、追増給に充てた。日常住居から通いの耕作が可能なのはせいぜい八垂別あたりまでだろうから、琴似よりはるか遠隔地に給与地が分散し、集約的営農に不利であったと言わざるを得ない。