ここには津軽一統志より、郷土沿岸一帯、小安(戸井町)から野田追(八雲町)までの地域(箱館六ケ場所と呼ばれるようになった地域)のようすを抜粋して記載する。

<津軽一統志に記された郷土沿岸一帯のようす>

(地名) (集落) (船入澗・地形) (統治者)

おやす 家一五軒

塩くい崎 家六軒 狄乙名(てきおとな)オヤワイン

にともない 家五軒 狄乙名ヤクモタイン

ひゝら 船澗有

尻岸ない 小船澗有 ヤクモタイン持分

ゑきしない 家三軒 狄乙名アイツライ持分

こふい 空家二,三軒

ねたない 小川有 狄乙名アイツライ持分

えさんの崎 焼山あり

とゝほつけ

やしろの浜 能(よき)澗有

ふうれへつ 小川有 澗あり

うたいわれ石

大かち

つきあけ

おさつへ 家二,三軒 狄乙名アイツライ持分

かつくみ 小船澗有

ほろい滝 *是迄昆布有

もり 小川有

とち崎 家四,五軒 狄乙名アイツライ持分

かやへ 空家四,五軒

おとさつへ 川有 狄乙名アイツライ持分

のたあい とち川より八里有 新井田権之助商場 狄乙名サルコ

ここに記されているように、(渡島半島東海岸の)小安から(噴火湾沿岸八雲の)野田追沿岸一帯は当時、アイヌの狄乙名(惣大将)アイツライの勢力下にあり、ほかに、オヤワイン・ヤクモタイン・サルコという3名の狄乙名が支配者となっているが、のたあい(野田追)は、新井田権之助の商場(あきないば)となっている。これは、松前藩が新井田に海産物の取り引きを行う権利を与えたことを示すもので、この沿岸一帯は名目的にはアイヌの支配下でありながら、すでに和人の入稼があったものと推察される。また、ほろい滝*是迄昆布有と記されおり、和人にとって昆布が重要な産物であったことが窺(うかが)える。

郷土についてみれば、ひゝら(日浦)・尻岸ない(豊浦・大澗)・ゑきしない(女那川)・こふい・ねたない(恵山)と地名が記されており、現在の地名、集落とも重なりあう部分がある。なお、ひゝらの「ゝ」は「う」のくずした文字の誤記で、当時、すでに「ひうら」とよばれていたのではないか。永田方正「蝦夷地名解」によれば、日浦のアイヌ語地名は「Hura-wen」臭い−悪いの意味で、フーラウエンあるいはファラウェンと発音する、とある。このHuraの部分をウーラ~フウラ~「ヒウラ」と訛化し呼ぶようになったとの説があり、後に、朝日の当たる湾の地形から「ヒウラ」に「日浦」の漢字を当てはめたといわれている。ひゝらが「ひうら」であればこの時代、漢字表記の尻岸ない同様、和人の入稼があったとものと推察される。また、船澗有・小船澗有、空家2、3軒(季節的に利用される番屋のような家か)からも和人の入稼が窺(うかが)える。

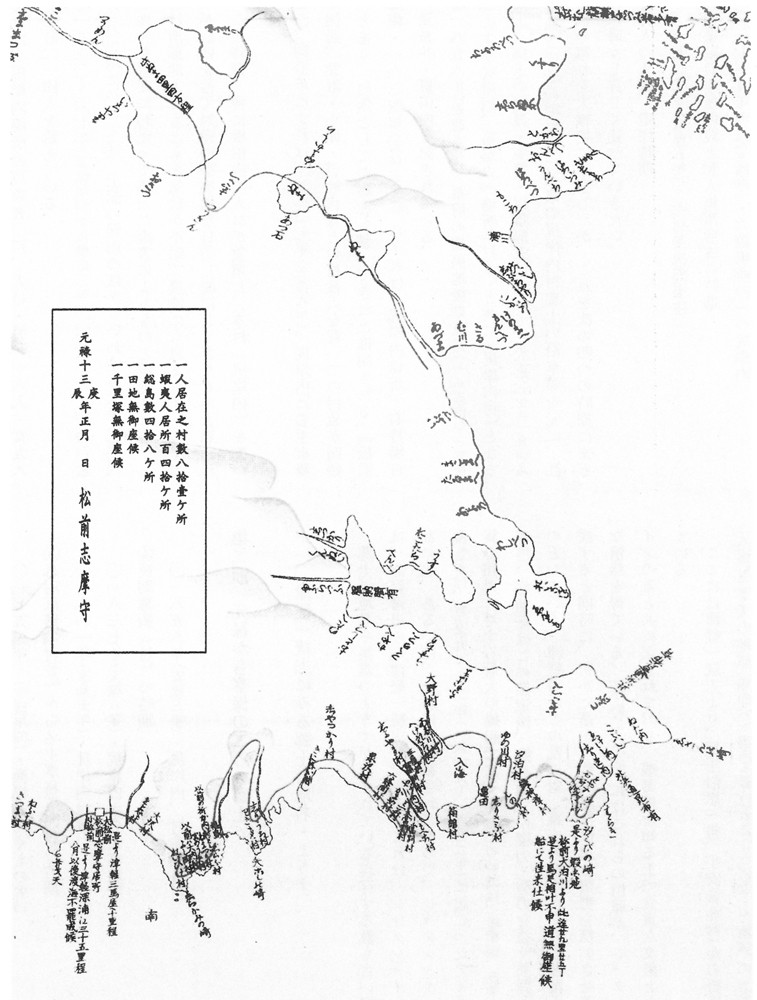

元禄国絵図 松前島絵図にみる郷土

元禄13年(1700)幕府の命令により松前藩が作成した地図(蝦夷島の一部)(北大附属図書館所蔵)