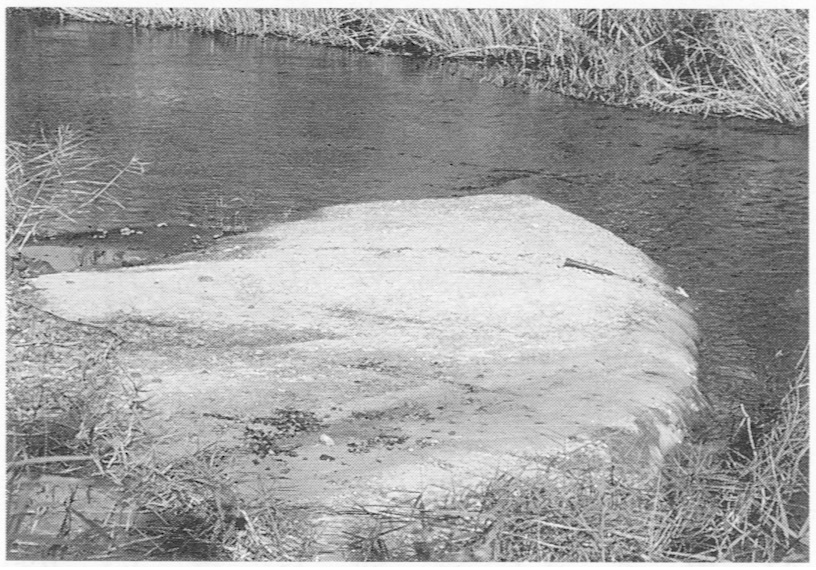

一般にこの時代の地層は、非常に厚く、他の地層には少ない暗灰色の泥岩からなり、その表面は風化を受けて白くなっている。弘前市の南方、大和沢付近から久渡寺山のふもとに分布するこの時代の地層には、火山灰が降り積もってできた地層が多く、軽石片が変質した結果できる緑や褐色の斑状の模様をなす凝灰岩や、細粒でガラスや無色鉱物が多いために白い凝灰岩がよくみられる(写真61)。つまり、このころ、弘前から少し離れた所には火山が存在し、火口からは軽石に富む火山灰が大量に放出されて、海底の泥の上に降り積もったことがわかる。ときには、このような水中での噴火は繰り返し起き、水中を流れ下る火砕流もあった。この時代の泥岩や凝灰岩からなる地層は、おもに現在りんご園として利用されている丘陵を構成している。りんご園の中の道路の切り割りや崖の白っぽい地層がそれである。

写真61 一野渡付近の大和沢の川岸にみられる,大和沢層の凝灰岩の露頭。

この深い海が広がった中期中新世は、日本海が拡大を始めてから一番深くなった時期に相当する。そのため、この時に堆積した泥岩層は、本州から北海道の日本海側を中心に、広く分布する。鰺ヶ沢から深浦付近にかけて分布するものについては大童子(おおどうじ)層と赤石(あかいし)層と呼ばれている。また東北日本の、このころの地層が代表的にみられるために基準の場所(模式地という)に指定されている秋田県男鹿半島では女川(おんながわ)層と船川(ふなかわ)層と呼ばれている。

泥岩にみられる縞模様のできる原因は堆積物が運搬される流れの変化や、それに対応して運ばれる粒子の大きさなどに起因し、その周期的な変化を示す環境変動によるとみなされる。その周期性の変化がどのような環境変動を意味するのかについての研究が進められている。新潟県佐渡島に分布する中山(なかやま)層(弘前付近に分布する松木平層相当層、約一一〇〇万年前-五〇〇〇万年前)の珪藻(けいそう)質泥岩の例(坂本、一九九三)について紹介してみよう。中山層の縞状構造は詳しくみると〇・〇〇二ミリメートルの厚さの明暗の帯の繰り返しからなっている。明るい帯を構成するのは珪藻遺骸で、暗い帯は量的に少ないものの、珪藻遺骸や放散虫、珪質鞭毛藻、海綿骨針、マキヤマなどからなる。明暗の帯はさらに数枚から十数枚集まってミリメートル単位の明暗をつくり、それが人間の目には縞状構造にみえるのである。特定の珪藻化石種を用いて泥岩の堆積速度を計算すると、一〇〇年に三・五ミリメートルの厚さで堆積したことがわかる。同じように、縞模様の明暗の強弱の周期をまとめると、一一~一三年や二一~二五年、五〇~六〇年、一〇〇~一二〇年などの周期性が特によく認められる。一一年から一三年は太陽の黒点の活動周期に対応しており、それを反映した珪藻化石の繁殖活動とその後の死骸の集積が、縞模様の濃淡をつくっていると解釈される。