なおここで当時の方位観について簡単に触れておく。現在では青森県域を指して、「東奥」という表現がとられることがある。また一方で「北奥」という表現もよく使われていることは周知の通りである。いったい青森県域は日本の東なのか北なのか。もちろん当時の人々は日本列島について正確な地形を知っているわけではない。現在知られる古地図の多くは中世以来のものであるが、それらをみると日本列島は東西に長い島として認識されていたことがわかる。つまり東北地方は日本の「東北」ではなく、陸奥については「東」にあるものとして認識されていた(写真27)。まさに「東は陸奥」(史料二〇)なのである。一方、現在でも北陸地方という名称に名残をとどめているように、当時の方位観では北とは北陸から越後・佐渡方面を指していた。「北は越」(史料二〇)なのである。越の延長に建置された出羽国は北と認識されることになる。さて青森県域は古代国家の直接の支配領域に入ることはなかったので話が複雑になるが、当初は中央とは日本海ルートを通じての交流が主体であったために、越、すなわち北陸の延長との認識が強かった。したがってまさに津軽は「北」と認識されていたのである。

写真27『大日本国地震之図』

のちに詳しく触れるように、平泉藤原氏の時代のころに、津軽地方は陸路を通じての岩手方面とのつながりが深まっていった。実際、津軽地方に郡が置かれたときには、古代の越の延長としての出羽国ではなく、陸奥国に編入されている。したがってこのことが津軽を日本の東と認識させることになった。以上が「北奥」「東奥」の起源である。そこでここでは歴史的に古い認識である「北征」という表現を用いて話を続けることとする。

さてその主人公・阿倍引田臣(ひけたのおみ)比羅夫は、古来の名族である阿倍氏のうち、大和国城上(しきのかみ)郡辟田(ひけた)里(奈良県桜井市初瀬(はつせ)付近)を本貫(ほんがん)(本籍)とする阿倍引田臣系の人物である。阿倍氏は、このように「阿倍+本拠の地名」を氏族名とする多数の氏族からなっていた。一説に、比羅夫を越前国敦賀(つるが)郡引田(ひけた)郷出身とする地元越の大豪族とするものがあるが、比羅夫は大化五年(六四九)制の冠位一九階中の第八位である大花下(だいかげ)という天皇側近の大夫(たいふ)に比せられる高位者であるから、地方豪族とみるのは無理であろう。

阿倍氏は、系譜的に古くから東北経営に深い関わりを持つ一族で、『日本書紀』崇神十年条にみえる、地方平定のため大和から四方面に派遣された、いわゆる「四道将軍(しどうしょうぐん)」(写真28)のうち、北陸に派遣された大彦命(おおひこのみこと)の子孫であると伝えられ、また崇峻二年(五八九)に北陸道に遣わされて「越等の諸国」を視察したのも阿倍臣であった(史料一五)。越国造も大彦命の子孫であると伝えられており、そうした阿倍氏縁故の地である越国へ、比羅夫はその国守(長官)として赴任していた。そして配下の在地豪族を率いて、秋田・津軽方面への遠征航海を展開したのである。阿倍氏は、早く欽明朝にも、船師の責任者として『日本書紀』にその名がみえている、水軍運営に長けた一族である。また越国守としての軍の派遣であるから、決してこれは私軍ではない。中央政府の命、少なくとも諒解を得ている正規の派遣である。

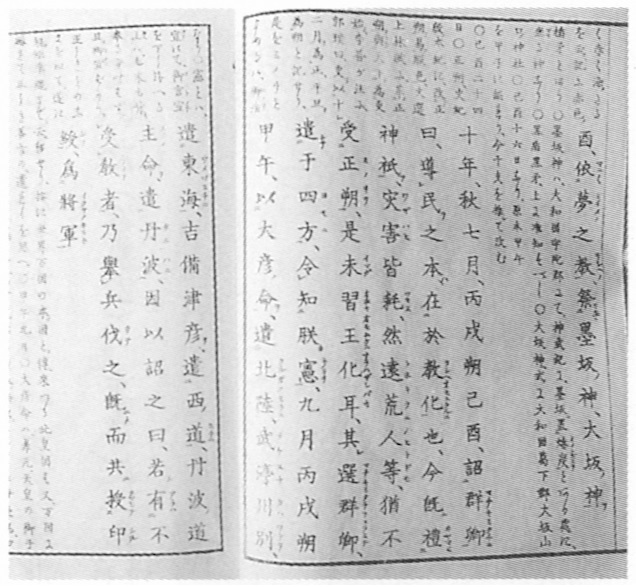

写真28『日本紀標註』巻之六

崇神天皇10年条の四道将軍記事