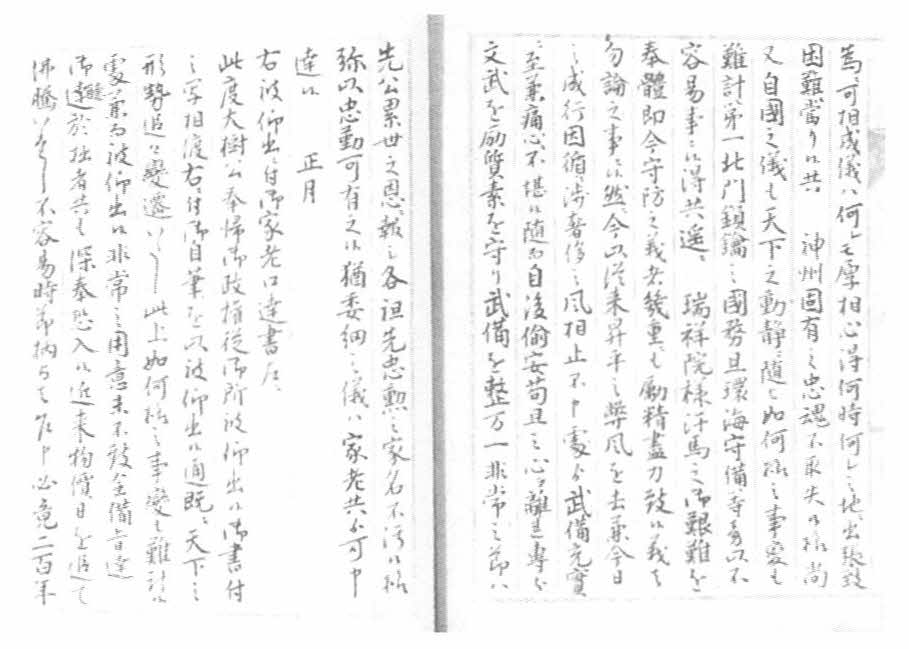

図46.弘前藩記事の藩主諭告

目録を見る 精細画像で見る

津軽弘前藩が武備充実と藩論統制に努めているころ、奥羽諸藩もそれぞれ戦争の勃発と時局の変化に対応して動き始めていた。三月初めには秋田藩使者に続いて仙台藩使者が、相次いで弘前へ到着した(同前)。両藩の使節がもたらした内容は、それぞれ弘前藩に異なる方向性を提示した。

三月四日、仙台藩より一日早く到着した秋田藩使者の申し出は、勅命に従い国恩に報いるべく互いに尽力しようと伝える勤皇色の強いものだった。これに先立って秋田藩は、一月十六日、京都で岩倉具視(いわくらともみ)より奥羽諸藩をまとめて東征軍を応援するようにとの内命を受けていたのである。つまり、秋田藩の目的は、新政府のもとで自藩の位置を確立すべく、近隣諸藩の動向を探ることにあったといえよう。これに対して、弘前藩は秋田藩の提案を了承したことを返答している。

一方、仙台藩からの使者がもたらした内容は、新政府に決して積極的な内容ではなく、戦争を避けるべく建白書を出したことを告げ、和平解決に向けた協力を促すものだった。同時に、ここで話題となった建白書写も弘前藩へ示されている。

建白書の趣旨は、「正大明白無偏無党ノ公論ニ帰シ」と公正な衆議に基づく政局の運営を求め、武力解決を回避することにあった。しかし、一方で、政府陣営の核となっている薩摩・長州藩らの姿勢を指弾する性格を内包させていた。つまり、第一に、戦争の口火を切ったことをもって「朝敵」とするが、両者の戦争経過説明に食い違いがあり、不明な点があることを挙げ、また、すでに大政奉還をした徳川慶喜が朝廷に背反するだろうかとの疑問や、戦争が幼い天皇の意志とはいえないのではないかという疑惑があること、慶喜は恭順の意を示しており、かつて御所へ向けて発砲した長州藩もいったんは「朝敵」とされたが、汚名を返上して現在に至っているのに、明白ではない発砲前後の事情をもって徳川慶喜を「朝敵」と断じることはできないのではないかということ、そして、内乱が勃発すれば、諸外国が傍観しているわけはないであろうとの予測を根拠として、「朝敵」追討命令の撤回を願う主張をしたのである。

仙台藩の建白書は征討軍派遣に正面から反対するものではなかったにしろ、そこには新政府の処置に対する疑問と不信感が見え隠れしており、今後の行く末を暗示させるようでもあった。

これに対して、弘前藩は、東北随一の大藩である仙台藩使者の訪れと、その内容の重大さに驚きながらも、戦争を阻止するための陳情については奥羽諸藩の意見も同様であれば同藩も建白を遂げて協力をする意志があると返答している。こうした弘前藩の、使者への対応には、激動の局面を自ら切り開いていこうという積極性はみられず、近隣諸藩の動向を模索し始めたばかりの段階にあり、自藩の存続を第一に考える保身性が垣間(かいま)見られる。

もとより、その地理的な問題から情報の伝達には時間差が生じ、また、日々変化する動静が前後して出入りするため、正確な情報収集さえ困難な状況であった。しかし、仙台藩への返答の根拠には、仙台藩使者来弘以前の二月二十五日に江戸からの知らせで徳川慶喜の謹慎を承知しており、東征軍の派遣中止を妥当と判断したこと、さらに仙台藩の建白で武力によらない解決が模索されているとの現実的な手応えを感じたことが挙げられよう。つまり、弘前藩は、仙台藩の征討中止策に賛意を示し、奥羽諸藩が同意見ならば、独自に建白して仙台藩を側面から援助しようとの対応を示したのである。