天保四年(一八三三)五月に写された『塗物伝書』の内容は三五項目から成り立っている。これらの項目は、着色材のつくり方、下地法、色漆の精製法、蒔絵法、春慶(しゅんけい)塗と呂色(ろいろ)塗、接着剤としての漆の使い方、一九種類の塗り技法など大きく七つに分けることができる。一方「弘化三年(一八四六)三月に伝授された」と書かれた『塗物秘伝書』の内容も、『塗物伝書』に類似しており「このようにして塗ると、決して失敗しない、とても念入りに書かれた秘密の書き物なので他人に見せないこと」と書かれている。

この二つの伝書は、基礎的、基本的なことがらを簡単にまとめ、具体的な用具名やその動かし方、意匠について触れていない。そこに塗師個人の感性、創造性が活かされる余地が残されてある。これらの伝書に書かれている技法で塗られたと思われる漆器や手板がある。

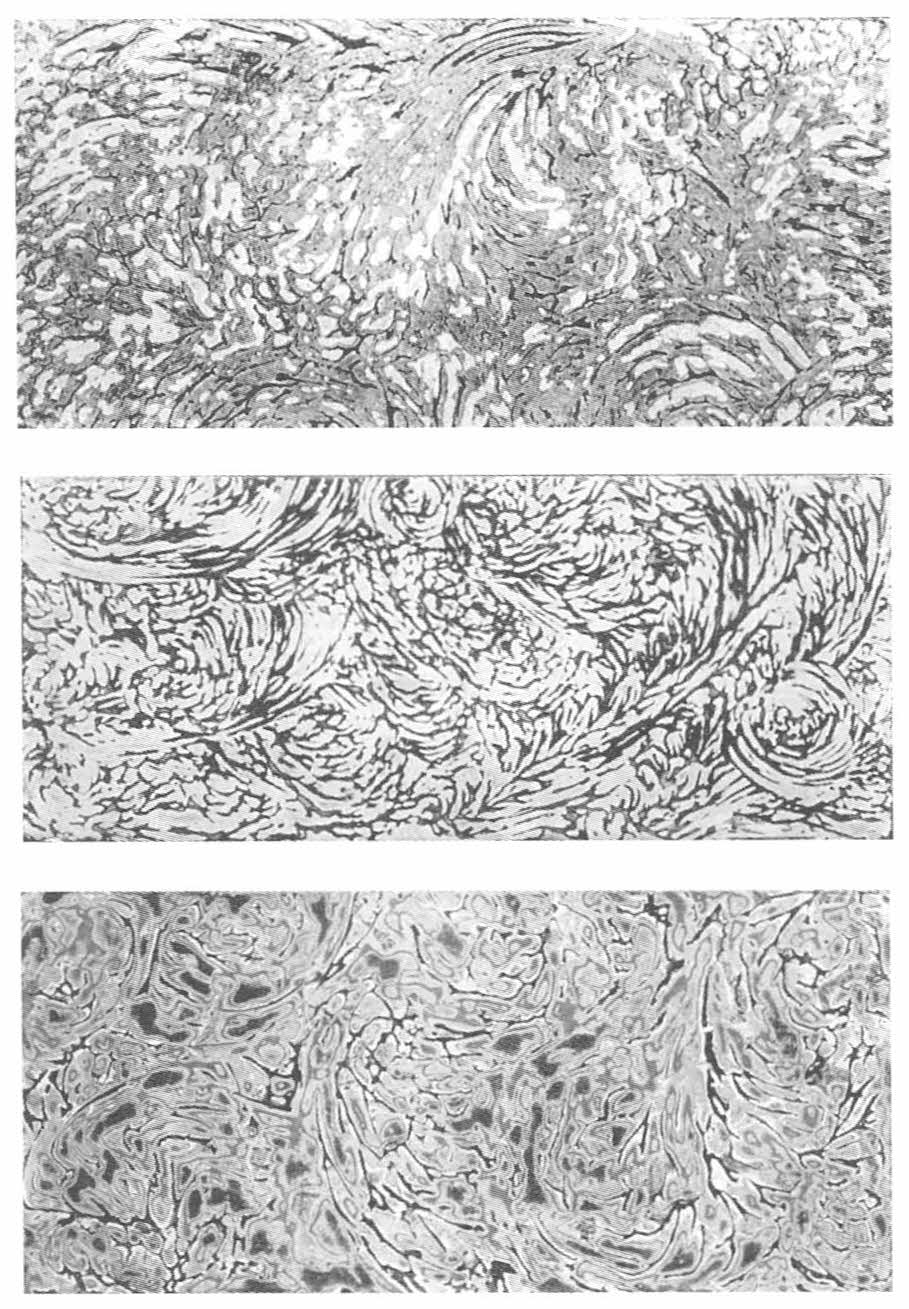

図156.天保の『塗物伝書』に「漆を漉すのに使った紙を丸めたもので,唐模様を描く」と描かれている技法の一つによって塗られた手板

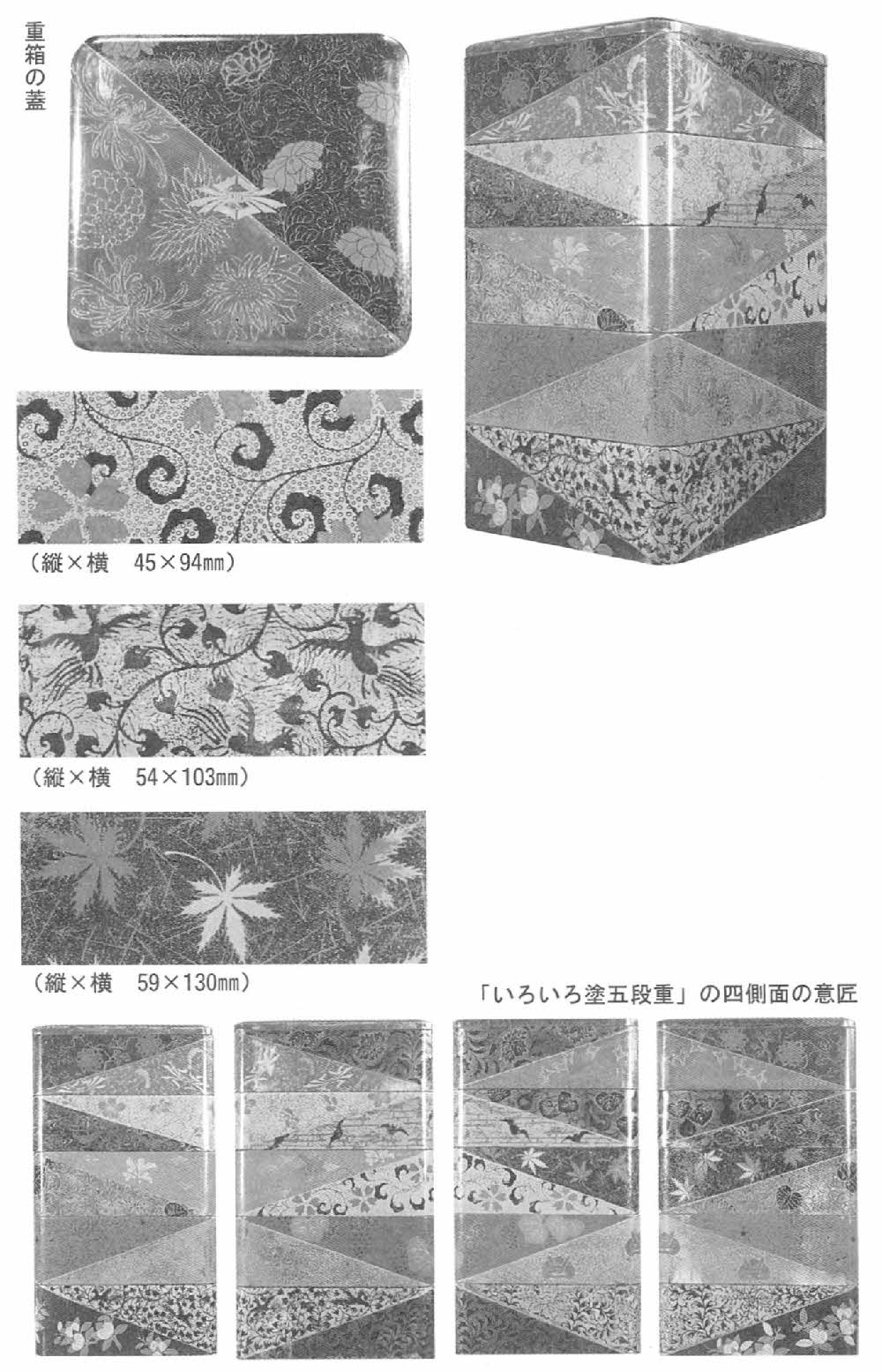

「嘉永元年(一八四八)五月、三浦亀次郎作」と外箱に書かれた「いろいろ塗五段重」は、変わり塗技法で仕上げられた漆器である。

塗り面の意匠構成は、桃山時代に流行した高台寺蒔絵にみられる特徴をもっている。蓋(ふた)の意匠は、対角線で区切り、春(桜)と秋(紅葉)を対称的に表現し、箱の塗り面は、塗りと蒔き地に分け、異なった文様で仕上げている。この重箱の色彩、文様と塗り技法が似ている手板が弘前市立博物館に収蔵されている。漆器や手板の文様は、細い筆を使って色漆で描き、その上に色漆を塗り込み、研ぎ出して透明漆を塗り、磨いて仕上げる研ぎ出し変わり塗によるもので、この技法は時間がかかり、苦労が多く、熟練した技が要求されるので、お抱え塗師でなければ塗れないものだといわれている。

この「いろいろ塗五段重」を塗った三浦亀次郎は、武器塗師三浦久次郎の子である。文政三年(一八二〇)四月七日、三両二人扶持の具足塗師になり、よく働いたので嘉永五年(一八五二)十二月十五日に二歩、安政三年(一八五六)正月二十一日、さらに二歩加増されている(「国日記」同日条)。

亀次郎が塗った技法と同じ片身替塗でしかも色彩・文様がよく似た「いろいろ塗五段重」が別にある。これは加藤栄作(天保二年~明治四十三年・一八三一~一九一〇)が塗ったもので、栄作はこれを塗るために、小さな手板を塗り、実験によって確かめた後、重箱を仕上げた。子孫の家には文様つくりの実験をしたと思われる手板、ほかに弘前市立博物館に収蔵されている手板(県重宝・津軽家旧蔵)と文様と符号が同じ手板も残っている。

図157.加藤栄作(天保2年~明治43年・1831~1910)が塗った手板(左)と片身替(かたみがわり)塗「いろいろ塗五段重」(上)

片身替蒔絵:両面を対角線で区分し,異なる意匠で表現する桃山時代に流行した蒔絵技法の一つ。京都高台寺の蒔絵が有名。

前掲『津軽塗』の国日記方分限帳に、津軽の塗師のことが書かれている。それによれば「三浦久次郎、亀次郎の名前。具足塗師青海源助は、文政七年(一八二四)十二月二十八日、帯刀が許可された。青海長之助は、嘉永四年(一八五一)、武具鍛冶明珍方の頭取りになる。青海龍之助は、安政二年(一八五五)、親の跡を継ぐ。青海源蔵は、安政六年(一八五九)、明珍方の頭取りになった」ことなどが記録されている。しかし作品と手板を残した加藤栄作の名はない。なお弘前市立博物館収蔵の手板(五一四枚)の多くは、江戸末期の津軽の漆工技法の特徴をもつ貴重なものといえる。