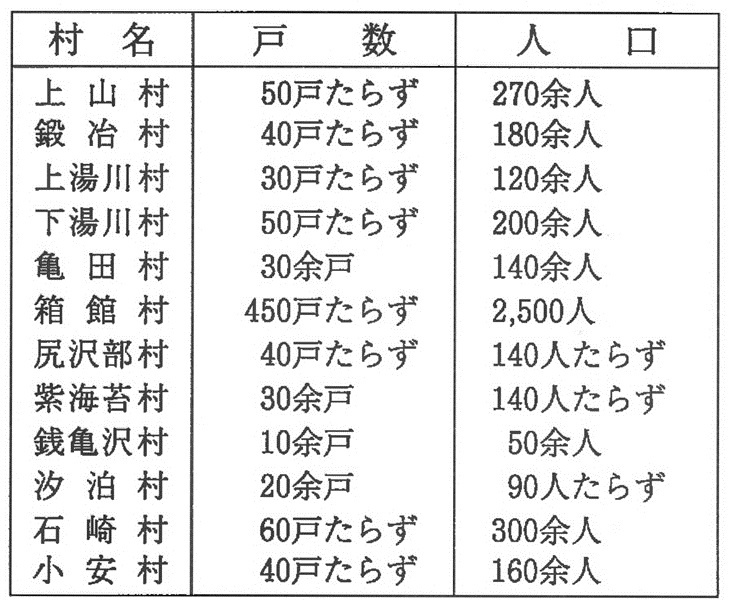

銭亀沢村は汐泊村を合わせても三〇余戸、一四〇余人で、戸口ともに石崎村の約半分であった(表1・1・1)。

幕府は蝦夷地調査の実施後しばらくして、ロシアの南下から蝦夷地を守るためと蝦夷地の海産物を直接取扱うことを主目的として、蝦夷地をまず仮に直轄地とした。寛政十一(一七九九)年のことである。幕府の直轄地は当初は浦河から知床半島まで、その後すぐに知内川以東の地が加えられ、箱館がその根拠地となった。最初は蝦夷地取扱御用掛が経営を担当したが、享和二(一八〇二)年には蝦夷地奉行(すぐに箱館奉行と改められる)を置いて永久直轄とすることにした。

そこで、支配地に制札を立てて治安の安定を図った。初代箱館奉行羽太正養の「休明光記」(『新撰北海道史』史料一)によると本制札場は九か所(箱館 鷲木 砂原 臼尻 亀田村 有川村 大野村 泉沢村 木古内村)で、浦高札場は一三か所(乙志部 尻岸内 小安村 当別村 札刈村 釜谷村 三石村 茂辺地村 富川村 三谷村 下湯川村 銭亀沢村 石崎村)であった。

表1・1・1 天明5年銭亀沢周辺戸口

「蝦夷拾遺」『北門叢書』第一冊により作成

本制札場の主高札は文化元(一八〇四)年の「定」で、異国人との交易交際の厳禁、蝦夷人との商売は厳禁、蝦夷人に非分を申し掛けること厳禁などが主な内容であった。

銭亀沢村や石崎村などの浦高札場には、正徳二(一七一二)年八月の船輸送監視規制と明和七(一七七〇)年四月の徒党、強訴、逃散訴人の高札が立てられた。

このようにして始まった幕府による蝦夷地の直轄であったが、文政四(一八二一)年十二月、蝦夷地は再び松前藩の手に帰された。