記 念 碑

恵山名号は函館本願寺別院の前身、願乗寺休泊所を建立した名僧堀川乘経師が天保丑年、拾八才で蝦夷地教化におもむいた折、御崎部落を訪れ、この岩に海上安全海難供養と、道行く人への発心の弘教目的で書いたものである。

函館市若松町菓子問屋飯島治三郎氏は、明治四十三年以来この地に縁故あり、昭和三十五年十月 創業五十周年を記念発願し、私財を以ってこれを彫刻した。

昭和三十五年十月三十日

亀田郡尻岸内村長 前田時太郎

この岩壁に天保丑年“南无阿弥陀佛”と書いたといわれる堀川乘経師について『函館市功労者小伝』(昭和10年7月2日 函館市発行)は、次のように記している。

堀川乘経 『函館市功労者小伝』(昭和10年7月2日 函館市発行)

文政七年(一八二四)四月、陸奥国下北郡川内村願乘寺五世誠道の二子、初め法恵と称す。八才父を喪ふ。天保十二年(一八四一)初めて北海に航し蝦夷地を踏験し、安政二年(一八五五)江戸の本願寺掛所に抵りて寺院の建設を説き、意見書を本山に致し、宗主広如上人の容るる処となり、蝦夷全島開宗の命を拝し願乘寺第七世住職に任ぜらる。

安政四年(一八五七)箱館に移り、地蔵町官庫の側一万坪を拝借して堂宇を建立す。故に西別院を願乘寺と云う。安政六年(一八五九)乘経、亀田川の水害を除去する為め、川口切替え工事を計画し、傍ら附近に飲用水の供給を図る。村民及び檀徒数十名に謀り、官許を得、本山に具し、工を起し十一月竣成す。願乘寺川と称するもの之なり。水路延長千五百八十四間、橋梁八ケ所、工費七千三百余両、内千両本山の補助に係る。

幾ならずして人家調密の地となる。明治十一年六月二十五日寂す、年五十五。

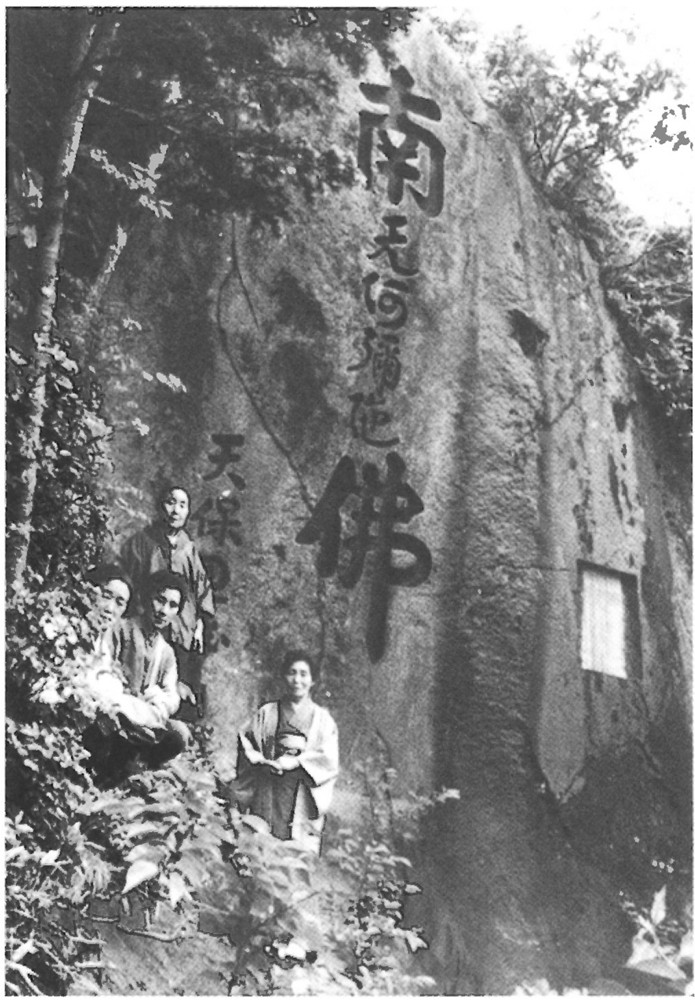

新聞報道 この『恵山名号』(お経岩)について、昭和36年(1961)7月4日付の北海道新聞(渡島檜山版)は「お経岩の」写真付きで次のように報道している。

“お経岩”の文字、彫りなおす、函館の一市民私費を投じやっと念願を達成

尻岸内村字御崎の通称「お経岩」にきざまれている「南無阿弥陀仏」の文字がうすれたのを、函館の一市民が私費で彫り直し、村民から感謝されている。このお経をきざんである大岩は高さ約7メートル、今から120年前の天保12年に書かれたものと伝えられている。ところが長い間の風化作用ですっかりうすくなり判読がやっとの状態であった。

函館市若松町48菓子卸商飯島治三郎さん(65)が18才の折、菓子行商をして尻岸内から椴法華に山越えするときこれをみて、なんとか彫り直してりっぱなものにしたいと念願、昨年私費12万円をかけ47年ぶりに思いを達成したもの。

このほど関係者が集まり除幕式を行ったが、飯島さんは「お金をもうけたらりっぱに彫り直そうと思っていた念願がかないこんなうれしいことはない。この地方が道立公園に指定されたので名所として長く後世に残るでしょう」と顔をほころばせていた。

この新聞報道について、須藤隆仙氏は、その内容を全面的に否定する論文を『解信』24号「恵山名号について」に寄稿している。

須藤氏は1929年北海道生まれ。大正大学仏教学部卒業。恵山町字恵山の豊国寺の本寺である函館市船見町称名寺住職。著書に『函館散策案内』『函館の歴史』『幕末維新戊辰戦争事典』『物語五稜郭悲話』『仏教ことわざ事典』『箱館戦争資料集(編者)』など多数ある。又、「道南の歴史研究協議会」の機関紙『道南の歴史』に多くの論文を寄せられており、その造詣の深さでも知られている。

恵山名号ついて、須藤氏は昭和30年(1955)5月14日に来村し直接調査をしており、『解信』24号「恵山名号について」の中でも、このことに、まず、触れている。

昭和30年5月14日、氏が来村した時には文字も大分うすれていたが、雨もようの日で岩壁が湿っていたので(古老の話では、雨もようのほうが読み易いという)、「佛」と「天保」の3字が読みとれ、「弥」「陀」の文字もどうやら判読、『南無阿弥陀佛』の六字名号であることを確認し、昔から言い伝えられていた、弘法あるいは円空が書いた、とかいう伝説を否定。天保年間、誰か念仏行人(浄土宗の色彩が強い)の手になったもの、と結論づけていた。

そして、須藤氏は、昭和36年7月4日付の新聞報道と碑文について、『堀川乘経の書ではない』ことの根拠を、改めて、次のように記している。

恵山名号は、『南无阿弥陀佛』と真宗風の名号が彫られ『天保丑年』とあり、乘経と結び付ける碑文まで刻まれたというが、この「名号」は断じて真宗(浄土真宗)のものではない。

真宗の伝道は「聞法(もんぽう)」という教法(耳から聞く事)により信仰を納得していくことが主であり、壁に名号を大書しそれを見て信心を起こす、などという神秘的なことは行わない。特に「海上安全」の祈願や「海難供養」の如き回向は教義で否定している。また、乘経は天保12年に渡道した記録があり、それに合わせて天保五とも見えるとし『天保丑年』としたのであろうが、これは天保十二丑年と書かれるのが通常である。更に『南無阿弥陀佛』の名号が、乘経としたため『南无阿弥陀佛』と彫り直されたことは誠に残念なことである。

恵山名号”お経岩”