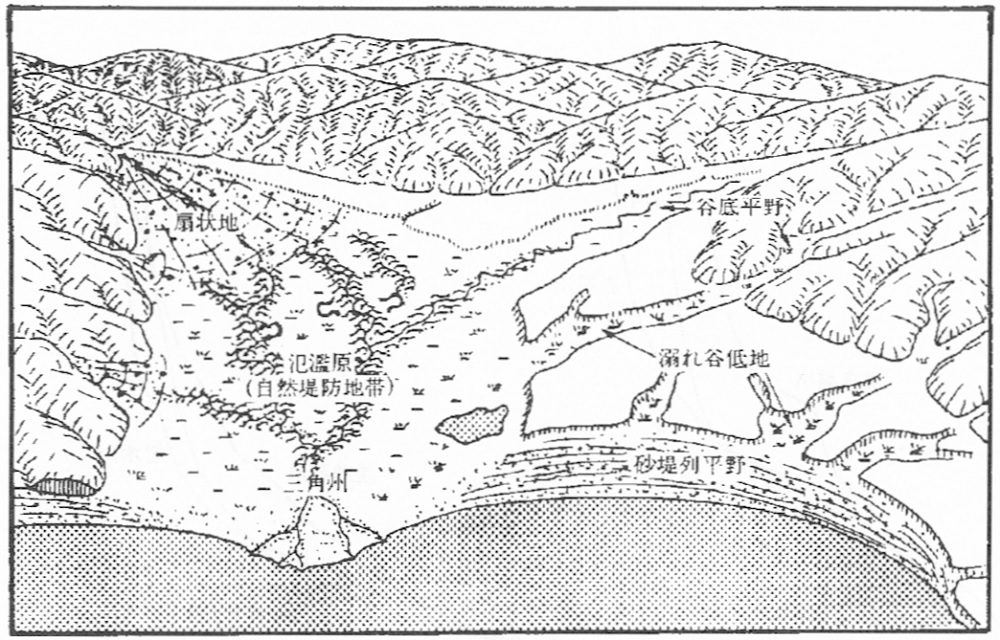

ここで、

津軽平野の

地形発達について概説する。図5には

沖積低地内の模式的な

堆積地形を示したが、海津(一九七六)によると

津軽平野もほぼ同様な発達を示していて、南から順に

扇状地帯・

自然堤防帯・

三角州帯の三地域に区分し、最北端に

潟湖(せきこ)(8)である

十三湖が位置している(写真3)。藤崎以南の

弘前盆地では

浅瀬石川や

平川などの流域に

扇状地が形成され、

台地状に発達している。平野中央部の、藤崎から五所川原にかけての

自然堤防帯は

氾濫原であって、掌(てのひら)状の

自然堤防とそれに狭まれて分布する後背湿地が良好に発達している。微高地にあたる

自然堤防はりんご園として、後背湿地は水田として利用されている。一方、下流側の五所川原以北は五メートル未満ときわめて低平な湿地帯であって、特に

山田川流域には潟湖の名残である田光(たっぴ)沼が存在している。なお航空写真では、稲垣村再賀(さいか)付近において水田地に旧河道跡と思われる暗色帯が蛇行しながら放射状に延びているのが確認でき、鳥趾(ちょうし)状三角州の末端部を呈している(海津、一九九四)。この旧河道跡については、稲垣村久米川(くめがわ)遺跡(

青森県教委、一九九四)でも土地分類細部調査資料中の

泥炭層部分が北西へ延びる旧河道跡として確認されている。

図5 沖積低地の地形(模式図)(海津,1994より転載)

写真3 十三湊遺跡がある砂州は十三湖を日本海から隔離している。(青森県史編さん室提供)