岩木山麓に展開した大規模な鉄生産も年代的にはこの

須恵器生産とほぼ軌(き)を一にしており、

擦文文化圏へのこれらの物資の供給を重視していたことが考えられる。一〇世紀中葉から一一世紀初頭の鉄生産遺跡として知られる

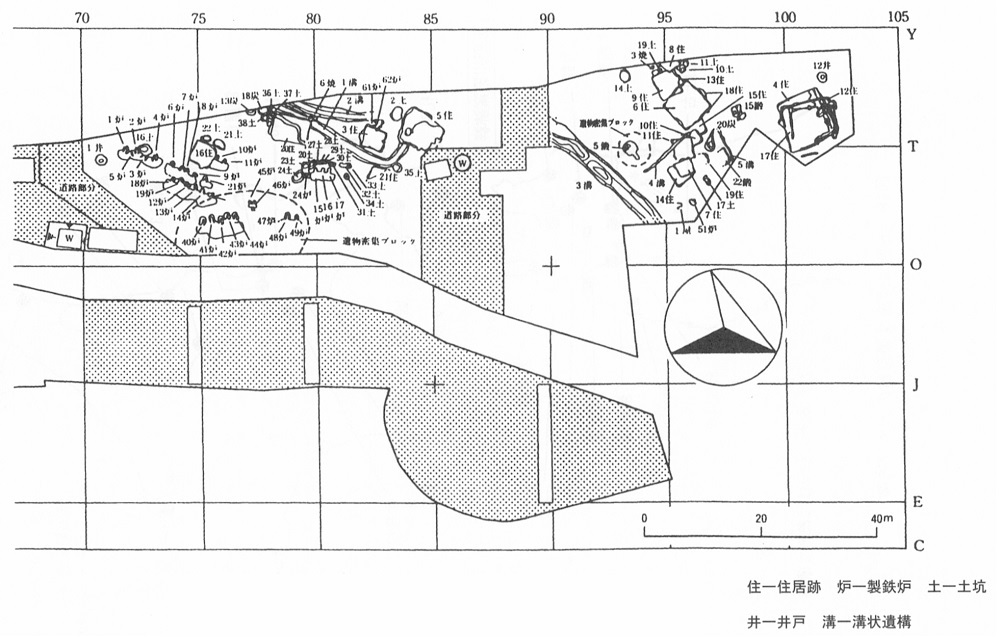

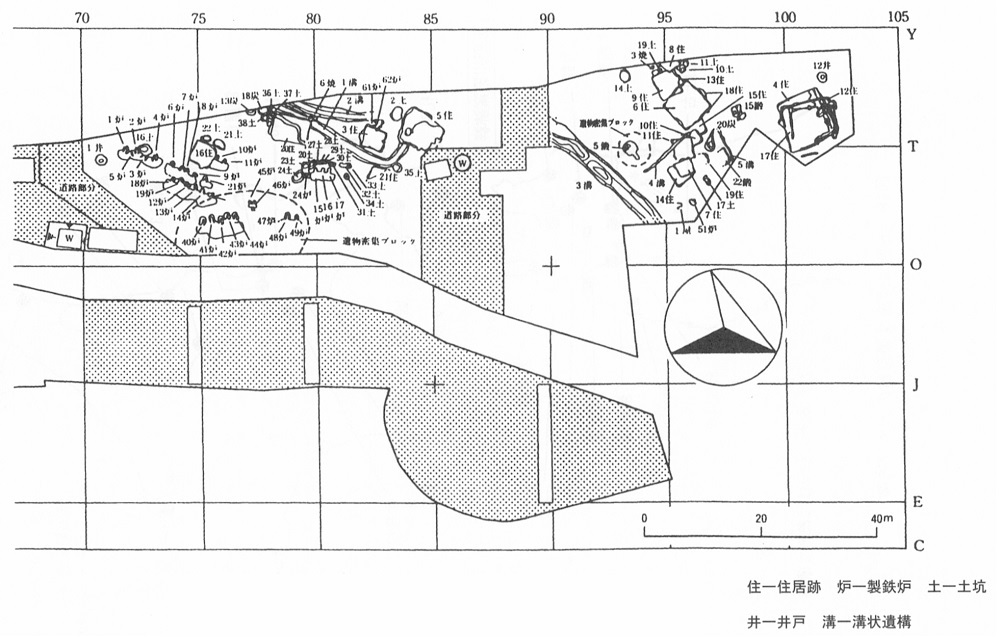

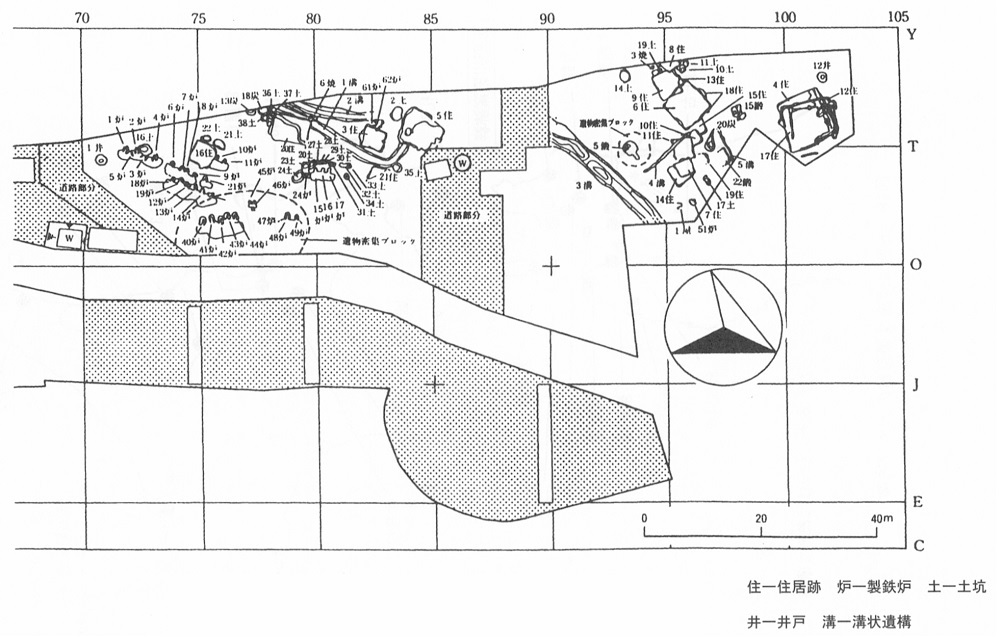

鯵ヶ沢町杢沢(もくさわ)遺跡(図19)では、半地下式竪形炉(たてがたろ)三四基、鍛冶場跡三基、炭窯三基、井戸跡三基、焼土遺構四基、溝跡六条などのほか、鍛冶集団の

竪穴住居跡二一軒が検出され、各遺構に伴って膨大な量の製鉄関連

遺物(

鉄製品・鉄滓(てっさい)・砂鉄・羽口(はぐち)など)や生活

遺物(土師器・

須恵器・

擦文土器・土錘(どすい)・土玉・

木製品など)が出土した。また、同町大舘森山遺跡でも四基の半地下式竪形炉のほか、一一世紀代の集落跡も検出されている。また、九世紀以降一〇世紀を主体とする

陸奥湾沿岸の約三十遺跡での

製塩土器の出土や、北海道余市(よいち)町大川遺跡などにおける米の出土は、

津軽地方を中心とする東北地方北部からの

擦文文化圏への塩・米の供給が想定される。さらには、九世紀から一一世紀にかけての

漆器(木製皿・椀)の製作は、一〇世紀後半における

漆塗りの省略化、一一世紀に入ってからの高速回転のロクロの導入という技術革新による量産体制の確立に起因する供膳具(きょうぜんぐ)の

土器の衰退へと結びついていっただけではなく、北海道地方においては、

擦文土器の消滅以降も交易品として

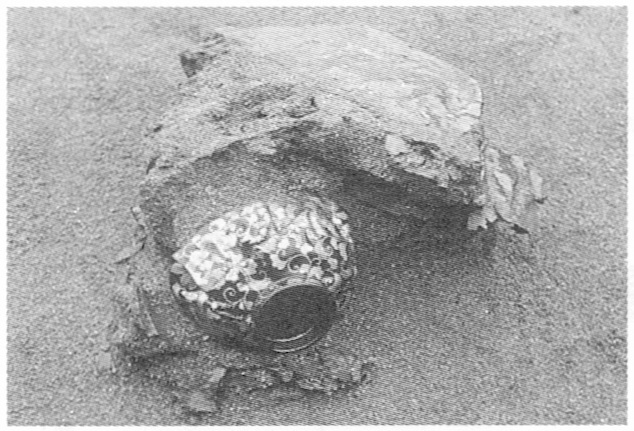

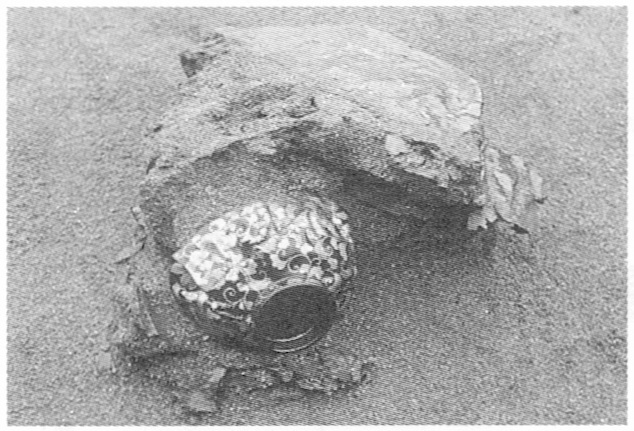

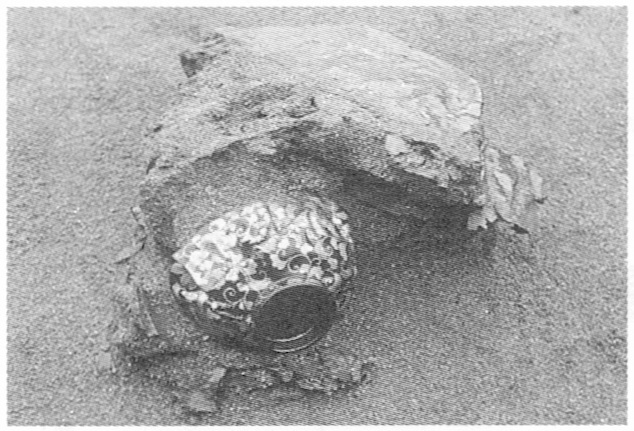

アイヌ文化の担い手たちによって好んで受け入れられていったのではないかと推定される(写真57)。全国的にみてもこの時期の

木製品の出土例が多い

津軽地方では、大鰐町大平遺跡・同町砂沢平遺跡・黒石市高館遺跡・碇ケ関村古館遺跡・木造町石上神社遺跡などで出土した皿・椀が知られている。

図19 製鉄炉を営む工人集団の集落跡(鰺ヶ沢町杢沢遺跡)

写真57 大川遺跡の漆器

(北海道余市町)