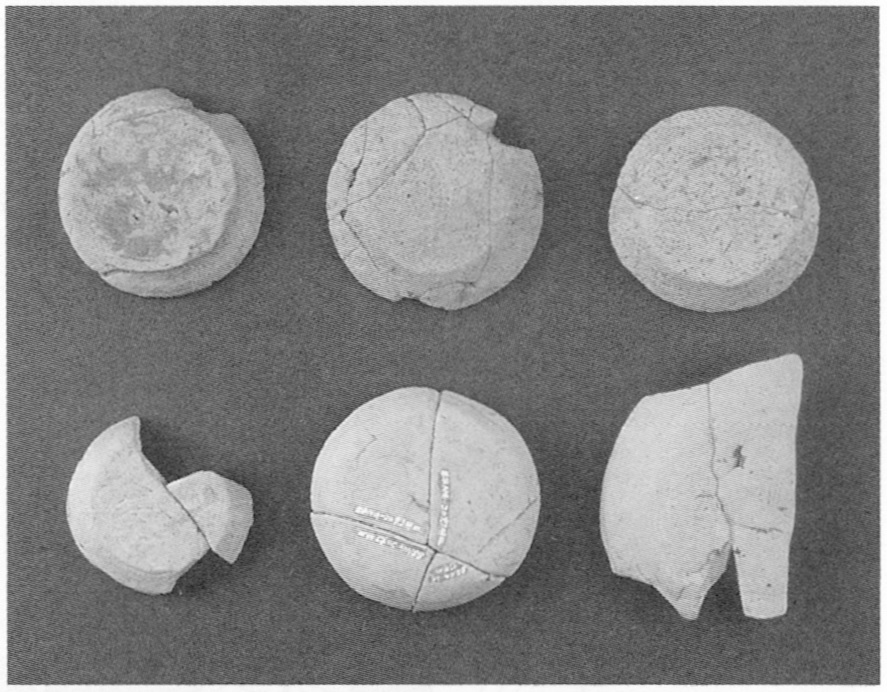

写真80 中崎館遺跡出土のかわらけ

この「かわらけ」が一二世紀後半から一三世紀前半にかけて、弘前および津軽地域から出土することには大きな意味がある。「かわらけ」には大きさによる大小二タイプと、成形技法による「手捏(づく)ね」と「回転台使用(底が糸切り底)」の二タイプが認められ、組み合わせからすると四タイプの皿が存在することになる。

この在り方は、一二世紀後半に奥州を支配した藤原氏の拠点であった平泉遺跡群や、一三世紀以降に鎌倉幕府の中枢であった鎌倉市内の遺跡群から出土するかわらけにおおむね対応しており、平泉や鎌倉における政治的影響力や文化的な面が津軽地域まで波及した結果と考えることができる。

津軽と平泉・鎌倉から出土するかわらけの類似性は、単純に似ているというだけでなく、儀礼的に使用する器であることを加味すると、津軽地域の開発や人々の交流は、平泉さらには平泉滅亡後の鎌倉・坂東と一体化していた証拠でもある。

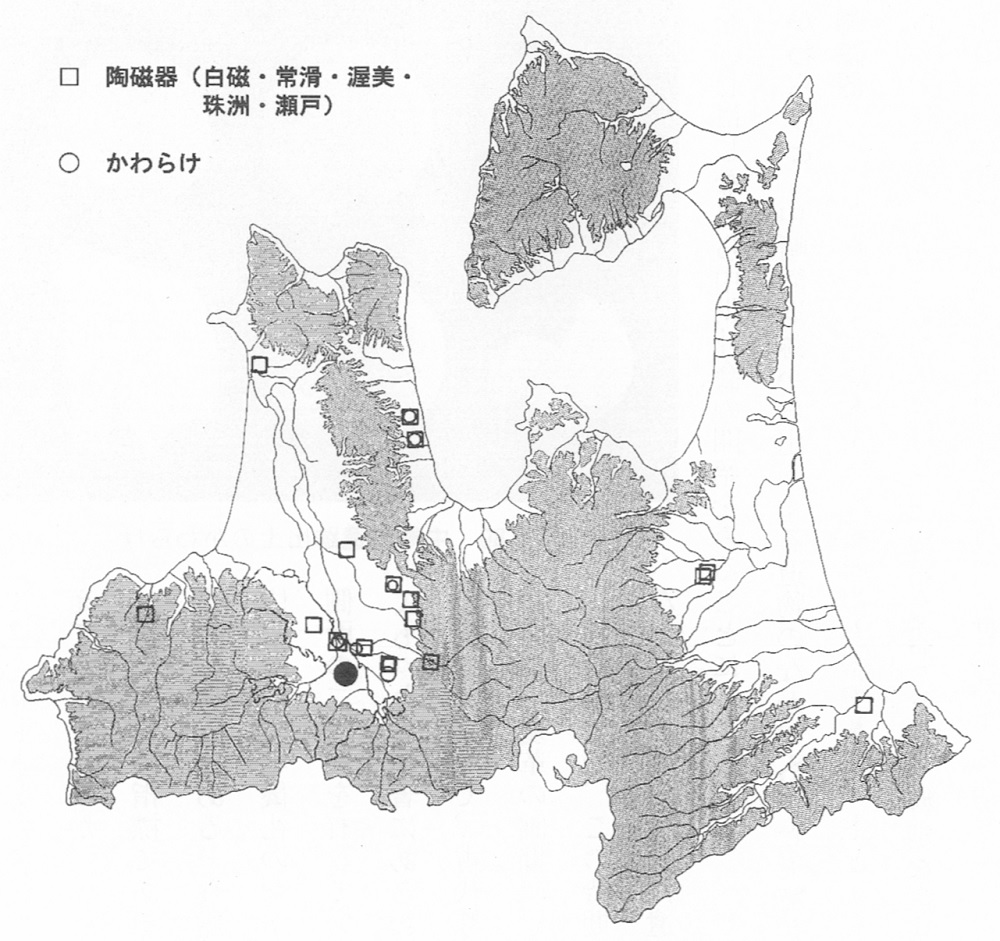

かわらけとともに注意しなければならない点は、中国製の白磁(はくじ)・青磁(せいじ)や日本製の瀬戸(せと)・常滑(とこなめ)・渥美(あつみ)・珠洲(すず)という陶磁器も一緒に搬入されていることである。一二世紀後半から一三世紀前半にかけての遺物が出土している遺跡を示すと青森県内でも津軽地域の内陸部で卓越した分布が認められ、南部地域・下北地域では薄いことがわかる(図31)。現在のところ、かわらけとセット関係になって陶磁器を出土する遺跡は、北海道までは波及していないことから、この時期に至って津軽海峡を境界とした文化的・社会的地域差を顕著に認めることができる。

図31 12世紀後半から13世紀前半の遺跡分布図

ところが、一三世紀後半以降は津軽地域のみならず北奥から北の地域では、在地で土器を焼成するという縄文時代以来続く行為が消滅する。この場合、陶磁器とともに搬入された土器(かわらけ)までなくなるわけではないが、日常の食器は木器と陶磁器の二器種だけで対応し、儀礼的な器は漆器・陶磁器と銅器が対応するようになる。

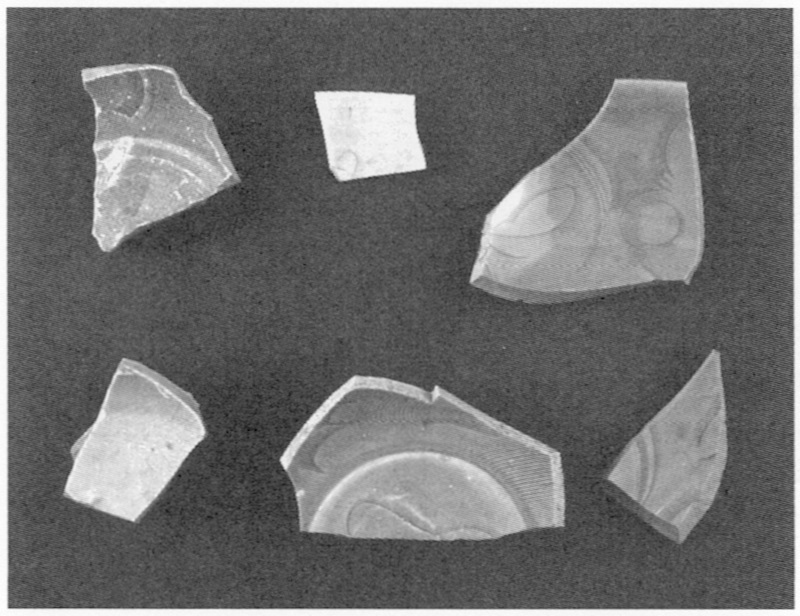

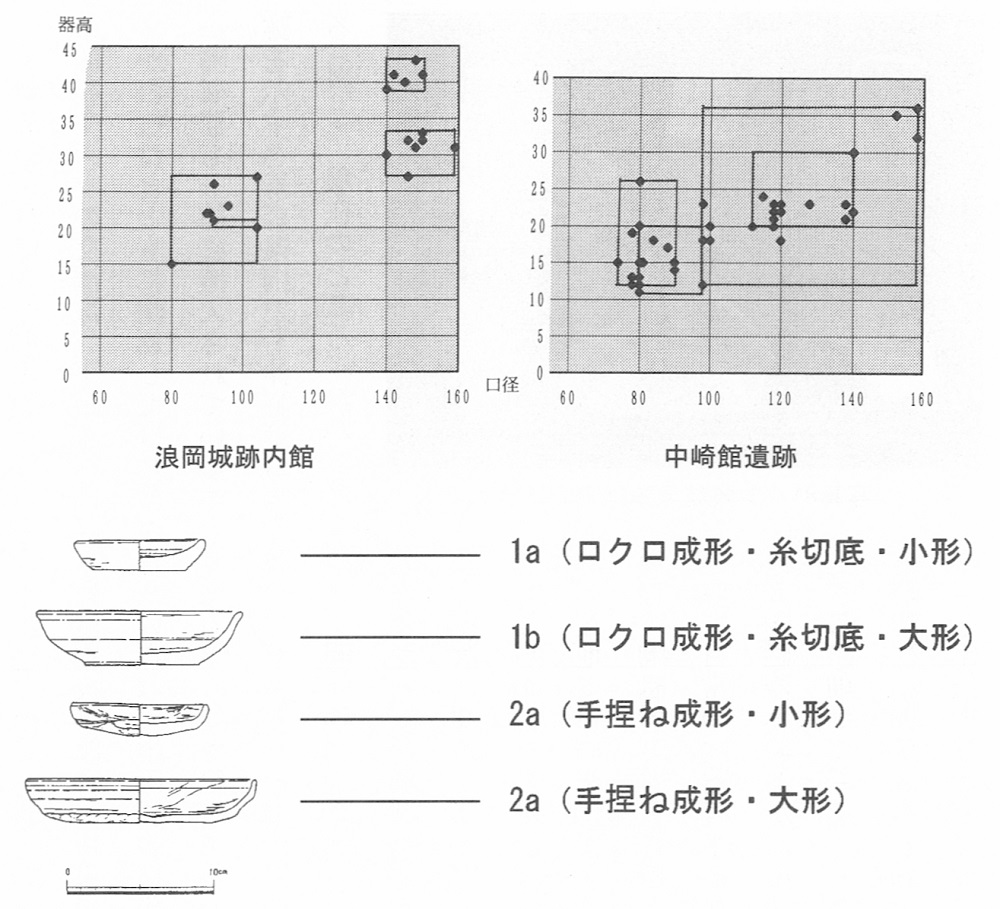

さらに細かくみていくと一二世紀後半代の遺跡と一三世紀前半の遺跡では遺物に相違が認められる。たとえば、浪岡城跡内館(うちだて)と中崎館遺跡の出土遺物を比較すると、前者は四耳壺(しじこ)の主体が白磁であるのに対し、後者は珠洲および類似の窯跡で焼かれた陶器であり、食器のうち前者は白磁碗が主体であるのに対し後者は青磁劃花文(かっかもん)碗も一定量認められる(写真81)。このような陶磁器の組み合わせの相違に加えて、時間の推移をみるときは土器が有効である。両遺跡ともかわらけが出土しているので、計測可能なものを抽出して法量(寸法)を比較してみる(図32)。

写真81 中崎館遺跡出土の青磁

図32 かわらけの法量(寸法)比較および分類と特徴

前者は小形と大形の製作品を明確に区分でき、大形のものはロクロ成形と手捏ね成形の技法的な面でも法量に差異がある。つまり前者は定型的な四タイプに分かれるのに対し、後者は破片が多いことも関連しているかも知れないが、小形と大形の中間形的な製作品も認められ、タイプの境が不鮮明な状況になっている。これらの相違や変化をどのように理解するかは非常に難しい面もあるが、現段階ではかわらけ製作の工人の違いというより、時間的な差異が反映されたものと考えられる。

つまり、浪岡城跡内館の陶磁器の組み合わせとかわらけの法量は、平泉遺跡群における一二世紀後半の遺物群に類似し、中崎館遺跡の場合は少なくとも浪岡城跡内館以後の遺物群と考えられ、一三世紀前半を主体とした遺物群の可能性が高いように思われる。