東奥義塾はキリスト教の精神に基づく学校であるので、当初から讃美歌が歌われていた。明治九年(一八七六)七月十五日には、来県された明治天皇の前で《天皇讃歌》を讃美歌(旧五〇番)の旋律により英語で歌っている。外人宣教師、その妻などが地域に西洋音楽を紹介していったのは、弘前女学校(現弘前学院聖愛高校)も同じであった。比較的に記録が残されている東奥義塾の音楽活動を概観すれば、弘前地区の音楽文化の様相が窺い知れる。

東奥義塾生による「トニック会」が明治三十九年結成され、会歌ができている。明治四十年十一月に三年生によるストライキがあり、ストライキを歌った歌もつくられている(前掲「津軽民謡史 明治篇」)。

再興義塾(大正十一年開校)にあっては音楽活動が活発に行われた。開校の年の十月には音楽大会が催され、サキソフォーン、フルート、バンジョーの独奏曲などが外人音楽家によって演奏された。生徒も教頭の関権次郎(せきごんじろう)、アイグルハート夫人などの指導のもと開校初年から活動を始め、基金募集によって購入したピアノを用いて、その年のクリスマスには合唱曲を披露している。二年目、三年目には《ハレルヤ》を演奏し、四年目には笹森四郎(ささもりしろう)教諭の指導のもと、グリークラブが結成された。六年目には戸沢武(とざわたけし)(元陸奥史談会会長)が委員の一人になって音楽会を開催しているが、ピアノ独奏《モツアルトのソナタ》、ハーモニカ合奏《忘れな草》、合唱《野ばら》などであり、洋楽の普及度とレベルが推測できる。その伝統が続き、例えば一〇回生の虎谷一郎(とらやいちろう)(元弘前市教育長)や田澤吉郎(たざわきちろう)(元衆議院議員)などが音楽会で活躍した記録が『学友会誌』に残されている。青森県作曲家協会の創立者阿保健(あぼけん)も東奥義塾の卒業生(二回生)である。

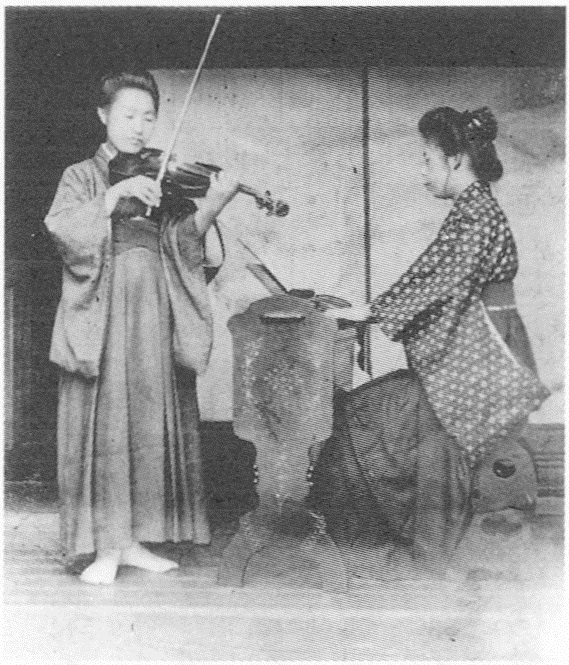

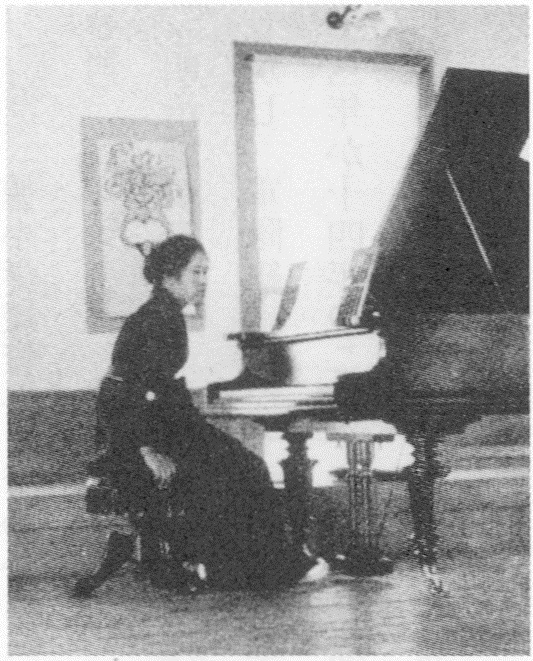

県立女学校(現弘前中央高校)は明治三十四年(一九〇一)に開校し、第一回音楽演奏会を音楽教室で催した。以後、日露戦争祝勝、関東大震災救済などの名目で折ごとに音楽会を開催している。明治三十八年には今(こん)しげが四年生でオルガン、今(こん)ゆきが補習生でバイオリンを「年忘れ交友会」で奏している。明治三十七年に催されたときの音楽会の写真が残されている(写真287)。バイオリンは教員の小関得久(こせきとく)であった。今しげ(明治一六-昭和三八 一八八三-一九六三)は東京音楽学校を明治四十四年に卒業、同年から昭和十一年まで県立女学校の音楽教諭を務めた。こうした伝統を引き継ぎ、第二次大戦後は音楽クラブが合唱コンクールで金賞を取るなど好成績を上げている。

写真287 バイオリンとオルガン(明治37年)

写真288 今しげ

弘前大学では、近年であるが、「混声合唱団」、「フィルハーモニー管弦楽団」を初めとし、他の音楽団体も地域の音楽文化を支えている。