明治3年(1870年)開拓次官(樺太担当官)に赴任した黒田清隆は、サハリン(樺太)を視察して、日露の国力の大きな差を目にし、サハリン開発は放棄し、北海道開発を国家富強の一拠点にするよう政府に進言した。いわゆる黒田の10月の建言である。

<黒田清隆の10月の建言> 要点のみ記す。

(1)樺太は僅か三年を保つに過ぎまい。よって本府を石狩に置き、年百五十万両を以て北海道の開拓に専念すべし。

(2)財源は鉄道敷設の費及び諸官員の減俸を以て充てる。特に薩摩藩の禄十万石を之に向け、自分及び樺太官吏の俸給二分乃一乃至五分一を返納すべし。

(3)外国から開拓のことに長ずる者を雇い、移民、工業、鉱山などを実施すべし。

(4)今より書生を撰び、海外諸国に分遣して事情を視察し、以て他日の用に資するべし。

(5)各国の長を採り、一国に偏せず、清国の如きも之を軽視すべからざること。

黒田のこの見解は、基本的に政府に受け入れられ、樺太担当官から北海道全体の次官となる。

明治4年(1871年)8月政府は開拓使に、拓殖費10カ年間、1千万円の開拓使定額金を決定する。これは、時の大蔵卿(大臣)大久保利通(黒田と同じ薩摩藩出身)の英断によるものである。明治5年(1872年)、黒田は、招聘した開拓顧問ケプロン(後述)と細部の打ち合わせをし、政府に出願して250万円の開拓使証券の発行が許される。さらに、別途に110万円の前借の要求も通る。

この長期予算を根幹として、明治5年より開始する北海道の開発過程を「開拓使10年計画」と称するが、それは、組織的・具体的な計画があってのものではなく、大まかな計画と長期の財政的支出の見通しだけのものであった。したがって10年計画の展開は、計画と並行しつつ、その事業を施行せざるを得ないという、いわば試行錯誤的な事業展開であった。

北海道という広大な、本州とは自然環境も異なる地域の、しかも大規模な総合開発など、日本ではかってない未経験の大事業であり、さらには、その成果を(中央政府から)性急に要請されていただけに、この計画は極めて困難な過程を歩まざるを得なかったのである。

開拓次官黒田清隆は、その『十月の建言』にも記したが、未開の北海道の総合的開発を企画するためには、科学に精通し、実地に練達の有能な、未開地開発に経験のある学者・技術者が必要と考えた。そして、そのような人材は現在の日本では得られないと判断、先進国から外国人指導者を招聘する方策を執った。そして、建国後、歴史は新しいが急速に発展しているアメリカ合衆国に、その人材を求めることとした。いわゆる御雇(おやとい)外国人である。

『御雇外国人』

外国人の力を借りるのは、何も明治期に入ってからの事だけではない。幕末においても近代化導入のため主に欧米諸国から、学者や医師、技術者、軍事関係者など多くの外国人を招聘・雇用している。

蝦夷地(北海道)に関しても、幕府は地質・鉱山調査、採鉱のためアメリカから地質鉱山学士のウィリァム・ブレーク、ラファエル・パンペリーを招聘。茅沼炭山の採掘にはイギリス人のガワー、スコットを雇用している。この茅沼炭山(現後志支庁泊村に所在した)は、安政2年(1855年)箱館開港後、外国船への石炭供給のため開いた炭山である。

また、ブレーク、パンペリーは、文久2年(1862年)郷土の古武井溶鉱炉を視察しており、報告書(支那蒙古日本地質的調査)の中に「溶鉱炉は、2、300磅の鉄を溶解した後は失敗に帰してしまった」と記している。

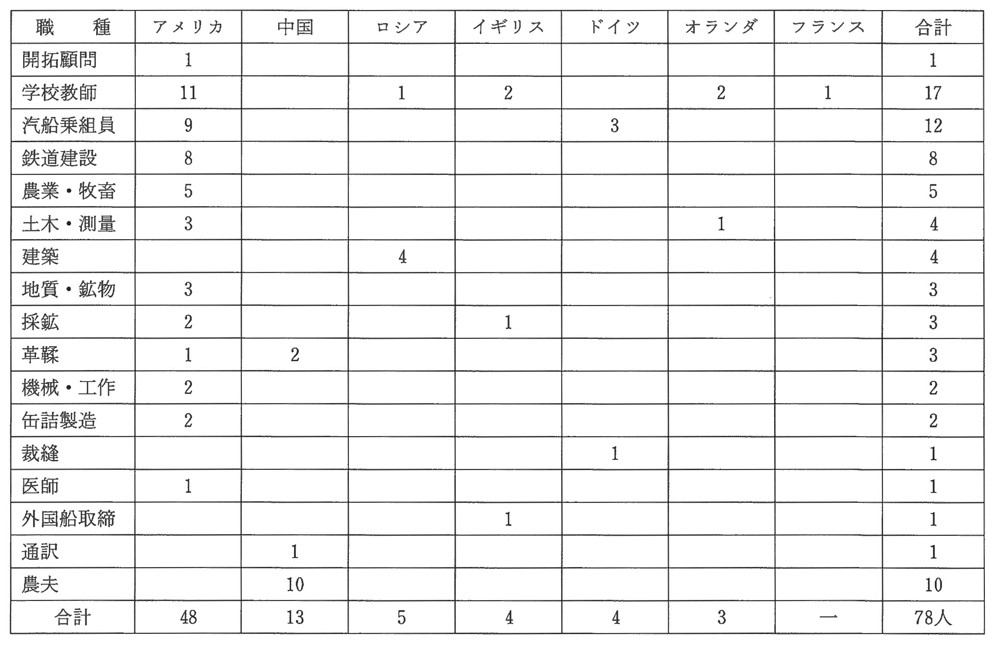

明治4年(1871年)1月、開拓使次官黒田清隆は4名の学生を伴いエリエル号に乗船、アメリカに渡り直ちにワシントンへ赴き、同地に滞在している旧知の少弁務使(外交官)森有礼(黒田と同じ薩摩出身、後、伊藤博文内閣の文相となる)の斡旋でグラント大統領に会い、北海道開拓に対する熱意を語り、当時アメリカ合衆国農務局長であったホーレス・ケプロンを、開拓顧問として招聘することに成功。そして、そのケプロンの構想並びに黒田の見解により、13の職種に及ぶ7カ国78人の外国人を招聘・雇用する。

当時の日本の省卿(大臣)に相当するケプロンの来日は、政府にとって驚異であり、また、それだけに、この御雇外国人に対する期待の度合いも大いに高まった。

主な人物について記すと、学校教師として開拓使仮学校に教師6人、同校附属女学校にはオランダ人ワーテルら女教師3人、函館露学校にサルトフ、札幌農学校には、多くの人材を育て“Boys, be ambitious!”の言葉を残して去ったクラークら7人。汽船乗組員として、アメリカから購入の玄式・矯竜の船長・機関長・航海士ら9人。鉄道建設(手宮―幌内間の幌内鉄道)には、後に北海道鉄道の父といわれるクロフォード以下8人。農政に関してはボーマー、ダンなど。土木・測量では、開拓使10年計画の最初の大プロジェクトである札幌本道(現、国道5号線)建設にあたったワーフィールド、デーらと石狩川河口改良のためのオランダ人ファン・ゲントがいる。建築ではロシア人で耐寒建築の大工ハムトフ、同じく暖炉設計のモルジンラ。地質・鉱物のアンチセル、明治6年には郷土の砂鉄調査も実施したライマン、マンロー、幌内炭鉱採掘の監督ゴージョー、機械工作にはホルト、缶詰製造のトリートらのアメリカ勢、それに医師のエルドリッチ。さらには、北海道独自の農法・農業労働を試験するため雇った中国人農夫10人などは特異な存在といえるのではないか。

以上、多種多様の御雇外国人については、全般的に見るとそれぞれの分野で、個別的な技術・技能を十分発揮すると共に、開拓使10年計画の根幹ともなる理論形成に果たした役割も大きい。10年計画の成果については、投入した費用に比し実効面での評価は低いが、以降の北海道開発の思想・方向性を導きだしたという面では寄与したといえる。例えば、教育・科学の面であるが札幌農学校(後の東北帝国大学農科大学―北海道大学)の教頭として赴任したマサチューセッツ農科大学学長、クラーク博士はその顕著な例であろう。わずか9カ月の短い期間であったが、教えを受けた学生の中から、また、その影響を受けた後輩のなかからも以降の日本を動かす多くの逸材が育っている。

表『開拓使の御雇外国人一覧』

『開拓使10年計画推進事業の概略』

第1に基礎的事業として、気候・地質・物産の調査と試験、地所の測量・区画、交通・通信の整備、学校の設立、各種法規の制定、風俗習慣の変革などがみられる。

第2に、これらの事業を基盤として、次の諸産業振興策がとられた。農業・牧畜業・林業・漁業・鉱業・工業、各産業に及び、共通して在来の方法を改め欧米の方法・技術を積極的に導入し、近代的生産様式への変革が企図された。そのため、各地に開拓使直営の事業を設立した。(官園・牧場、製鉄・鋳造・機械、木工、製革、煉瓦(レンガ)、麦酒(ビール)・葡萄酒・製粉・製油、製紙・紡績・製網、缶詰(かんづめ)、燧木(マッチ)、製紙、茅沼・幌内炭山など)

農業・牧畜については、官園・牧場を設け、アメリカから取り寄せた各種の作物、苗木の試験栽培をしたり、家畜の試験飼育をしたり、合わせて西洋式の農具の製作(鍛治)・操作、馬(プラオ)による耕耘の技術などを奨励する。また、米食中心から北海道で自給できる郷土食、馬鈴薯、小麦などの粉食、バターやチーズなどの酪農製品の普及を図るなどがみられる。

工業については、生活環境を整えるため住居・建物の改善に力を注ぎ、製材機械を導入して、建築材や屋根柾(まさ)材、家具の製造を行い、レンガ工場、鉄工場を設け、ガラスを輸入している。次に、味噌醤油・酒・ビール・葡萄酒の醸造所、洋式の製粉所など、北海道の農業生産を主にした食品工場を各地の条件に合わせて設ける。さらに、北海道の豊富な資源をもとに、特産を求めて、製紙業(木材)、肝油製造所(鱈)、マッチ工場(硫黄)、缶詰製造(水産資源)、製糸・紡績業(綿羊)、製革業(家畜)、養蚕(桑の木)などが設けられたが、これらは、洋式の導入という面からも、試行錯誤を繰り返しながら、失敗したり衰退したり、民間に払い下げられ地域に根付いていったり、やがて北海道を代表する産業になったものまで様々である。

<主な道南の官営事業について>

明治4年

・七重官園の開設

これはプロシア人(ドイツ)ガルトネルが箱館府(蝦夷嶋総裁、榎本武揚)と結んだ開墾地租借契約(約1,000ヘクタールを99年間の)を、開拓使が外国資本の侵入排除を打ち出した政府の意向を受け、賠償金(62,500ドル)を払い契約を解除した土地に設けたもので、この地一帯は洋式の畑作農場を営んでいたこともあり、まさに北海道の欧米農業導入の基地となった。

明治5年

・札幌本道(現国道5号線、函館−森間45キロメートル)の建設、これは開拓使10年計画初の大プロジェクトである。この工事のためにワーフィールドらアメリカ人技術者を含む500人余りと資材を満載し品川を出港した東京丸(兵部省所属、開拓使チャーターの1,400トンの優秀船)が、3月、郷土の女那川沖で坐礁する。しかし、村を上げての救助活動に1人の死傷者も出さず、一行は徒歩・船で函館へ集結し、以降、本道建設工事は順調に進み7月開通する。なおこの海難事件の詳細については、ふるさと民話第1集『東京丸の遭難』及び『海難編』参照。

・大野養蚕所(現大野町)

・茂辺地煉化石製造所(現上磯町字茂辺地)

・上湯ノ川石灰製造所(現函館市上湯川町)

・函館製菓所・七重製紙所(現七飯町)

明治10年

・官設鱈肝油製造所1号(現南茅部町字臼尻、その後、尾札部・木直・川汲にも開設)この鱈肝油については、榎本武揚が明治5年出獄後、開拓使出仕として、郷土尻岸内の砂鉄・硫黄の調査、その時、鱈の漁獲に目を付け、翌、6年再び郷土にやって来て長期滞在し研究を重ね製品化の見通しを持って帰札したといわれている。

・七重製粉所(現七飯町)

明治11年

・函館鱈肝油製造所・七重機械場(現七飯町)

明治12年

・函館燧木(マッチ)製造所(函館市東川町)北海道初めてのマッチ製造工場である。

第3に、これらの事業の働き手の確保をした。とくに、開拓移民確保のため、渡航・定着・営業に関する特権や資金・現物の付与など、手厚い保護育成策をとった。

これとは目的は異なるが、計画移民の八雲町の開拓もこの時期である。

旧尾張藩主徳川慶勝は、旧家臣有志に対する授産の方途として北海道開拓に着目、明治10年、尾張家家職吉田・角田・片桐の3名を北海道へ派遣。各地を調査すること3カ月、彼等は「遊楽部(ユーラップ)」を適地と選定し帰国御報告。徳川慶勝は明治11年5月21日、開拓使に、この土地150万坪を無代価下付を願い出る。この願出は同年6月13日「特別の詮議を以聞届」として許可され、受入れ体制整えた後、同年11月営農移民第1陣として、家持15戸、72人、単身者10人、計82人が(八雲町)に入植する。そして、入植4年次の明治14年には、戸数47戸、移住者総数260余人を数えるまでになった。こういった、いわゆる士族移民は道内各地にも見られる。

なお、この時期、開拓使は士族階級に対する授産政策も執っている。

総括すれば、

開拓使は、以上のような事業の推進・政策のもと、北海道の自給体制の確立をはかり、さらに輸出を目指す物産を興隆し、国家富強に寄与しようと意図したのである。しかし、10年間に1,000万円の定額金、さらには北海道で生ずる歳入(出港税など)・屯田兵村設立や煤田(ばいでん)の特別交付金などを含め、総額2,000万円を超える国費を投入したにもかかわらず、多方面にわたる総花的事業が、齟齬や不徹底をきたし、また、成果への性急な期待度、さらには導入した近代的な方法論に対する当時の日本の経済的・社会的基盤、とりわけ中央政府(要人)の経済認識の低さ、歴史的条件の未成熟さ(植民地主義に対する警戒心など)などが、マイナス要因を増幅させ、この段階での10年計画は十分定着することなく、開発に対する技術的・先駆的意義に止まったと、いわざるを得ない。

『開拓使10年計画期間の決算額』

明治5年 195万円

〃 6年 231万円 ・証券発行・借入金を含む。

〃 7年 129万円 ・施設拡大につき抑制する。

〃 8年 240万円 ・屯田兵村設営費、別途金73万円を含む。

〃 9年 125万円 ・不況のため税収不足により減額となる。

〃 10年 110万円 ・西南の役による支出増となるため減額される。

〃 11年 161万円 ・好況により予算増となる。

〃 12年 182万円 ・好況により予算増となる。

〃 13年 258万円 ・煤田起業費別途金116万円を含む。

〃 14年 454万円 ・通貨膨脹−貨幣価値の下落による。

合計 2,085万円

*明治4年、拓殖費10カ年間1千万円決定する。

開拓使10年計画には、当時の国家予算規模に比し予想以上の巨費が投入されているが、こうした財政を経理するには、熟練した財政家を必要とする。まして諸事業の創業時でもある。しかし、この責任者が、東京と札幌(黒田清隆と岩村通俊)に在るという機構上の欠陥が、経理上にも多くの不手際を生じた。こういった状況について「黒田は徒(いたずら)に誇大の言を弄(ろう)し事業の急進を夢見、岩村は度量がなく細事にまで黒田の指図を仰ぐ。(このことから)財政経理については(黒田の)独断専行のことが多く、いやが上にも赤字を重ね、早くも10月(明治5年)の「札幌会議」となり、翌6年1月、岩村は涙をのんで退き、代わって松本十郎が迎えられる(蝦夷藻屑紙より)」と書かれている。

この松本十郎の健全財政には定評があった。松本は新規事業の中止を厳命すると共に、人事の合理化を実施する。まず、無駄な官職を廃止し6年中には庁員の半数を整理したが、事務能率はかえって向上する。この緊縮方針により当初の建築ブームは陰りをみせ活気を失ったが、8年1月には赤字57万円を解消、さらに新規事業の屯田兵村設営の別途予算により、9年の不況・10年の西南の役による予算減もなんとか乗り切り、以降の事業を推進する。