「凶賊、強盗、反乱者の流刑地は汐首岬以東であった」と史書に記録されているので、流刑になった者も、戦乱に敗れて逃れて来た者も、蝦夷の襲撃に備え、要害の地を選んで集結し、自衛のための館を築いて生活していたものと思う。漁業を営む和人も、昆布やその他の海産物を交易する商人も、館の近くに住居を構えていたものと思われる。

『新羅之記録』に記載されている道南十二館は、殆んど嘉吉三年(一四四三)安東盛季が南部義政に改められて敗れ、十三湊から茂辺地に逃れてから造られたものである。岡部氏が戸井に館を築いたのもこの頃であろうと推定される。戸井の館のことについては新羅の記録にもその名がなく、原口館主は岡部六郎左衛門尉季澄と明記されているので、文政四年(一八二一)トイにあった石碑に岡部六郎左衛門の名が刻まれていたという『松風夷談』の記録と対照して見ると、「岡部某は戸井館で自刃した」という伝説は誤りで、コシヤマインの乱以前に蝦夷の襲撃を受けて、原口に逃れてここに館を築いたということになる。文政四年にトイの館跡附近から出土した六十二貫余の古銭(推定約六万枚)も財宝も、それを持ち出す暇もなくトイを逃れたという証拠であろう。

岡部季澄は岡部六弥太六代の孫であるので、季澄の父、或は祖父の時代から戸井に来たものとすれば、戸井の館も嘉吉三年より相当さかのぼることになるが、これを証明する記録も資料もない。

岡部六弥太忠澄は源氏に仕えた関東武士の一人で、源平合戦に活躍し、薩摩守忠度を討ちとった勇士である。領地は埼玉県の岡部郷である。現在岡部町の史蹟の一つとして岡部一族の墓地がある。墓地の中央に六弥太忠澄の墓があり、その左に忠澄の父行忠の墓、右に忠澄の妻「玉の井」の墓がある。

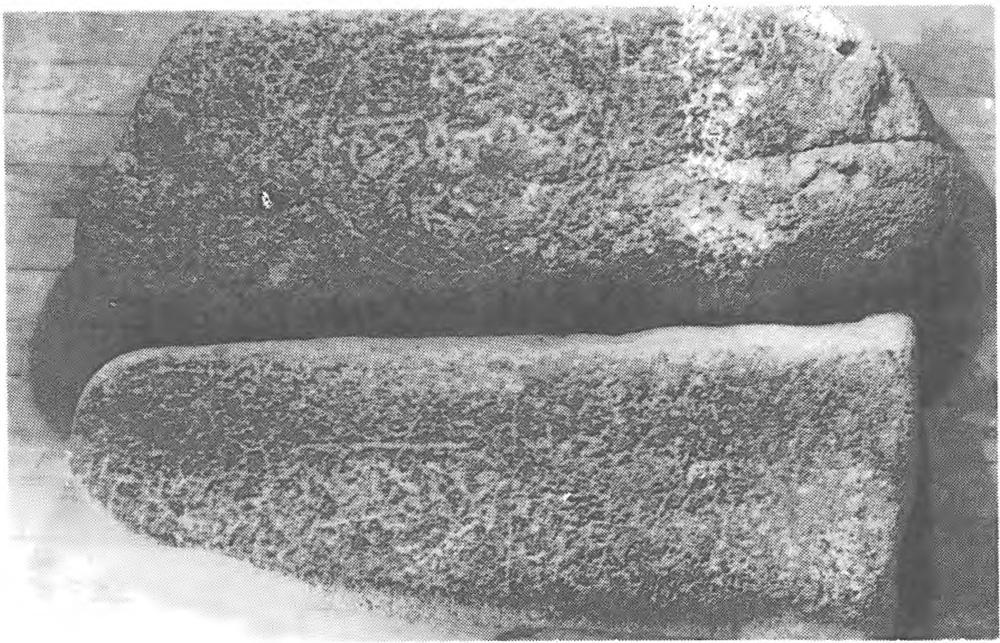

板碑(道文化財)

板碑が「貞治の碑」と同じ頃にトイに建てられたものとすれば、これを建てたという岡部氏は南北朝対立時代ということになる。この頃の板碑は青森県下の数多くの板碑の例から見ても北朝年号のものばかりなので、岡部氏も北朝支持者であり、南北朝抗争の戦乱に敗れて北海道に渡ったことが考えられる。

道南で最も早く和人が住みついたと思われるトイも岡部氏の拠点であるトイの館が、蝦夷の襲撃を受けて滅び、それ以来二百年間も和人無住の時代が続いたのである。

蝦夷地に移住した和人は、時代の古い新しいを間わず、戸数が五、六戸くらいになると、必ず小祠を建てて、神を祀るという習慣があった。村々の神社の創建と古文書に記録されている戸数、人口とを対照して見ると殆んど例外はないようである。神社の創建された頃をその村落の草創と見て、大体誤りはないようである。但し村々の神社創建の年代は、創建の時の棟札が現存していれば別であるが、いい伝えの創建年代にはしばしば誤りがある。

伝えられている神社の創建年代から推定すれば、小安八幡神社の創建が最も古く寛政二年(一六二五)であるので、小安部落の草創が最も古いことになる。

従来戸井の草創を六百年以前と書いたものがあるが、これは誤りである。この説は文治五年(一一八九)に藤原泰衡の残党が戸井に住みついたというもので、今から七八二年前である。長禄元年(一四五五)のコシャマインの乱から数えて五一七年である。

小安部落に神社が建てられてから、次第に釜谷、汐首、瀬田来、戸井、鎌歌、原木というように東部地域に和人の戸数、人口が増加して各部落に神社が建てられた。

戸井の宮川神社は明和二年(一七六五)、釜谷の釜谷神社は元禄元年(一六八八)、汐首神社と瀬田来神社は元禄四年(一六九一)、鎌歌神社は明和四年(一七六七)、原木神社は明和六年(一七六九)という順序で神社が創建された。各部落の草創はそれぞれの神社の創建された頃と見るべきである。

但し大日靈貴命(おおひるめむちのみこと)を祭神とする宮川神社が、館時代から続き、和人無住時代には蝦夷の信仰の対象となっていて、和人の定住者が増加して明和二年に再建されたことも考えられるが、トイの草創は天和二年頃と見るべきであろう。

又汐首部落の草創は、汐首神社の創建された元禄四年(一六九一)より二十数年さかのぼった寛文六年頃とすべきである。その理由は寛文十年に書かれた『津軽一統志』に、「おやす十五戸、塩くび六、七戸」と記録されていることと、昭和四十二年に汐首観音堂から円空仏が発見されたことから、円空上人が寛文六年(一六六六)汐首を訪れたということ、更に汐首の古老が「汐首村で最も古い建物は観音堂である」といういい伝えなどである。汐首部落は観音堂のあった場所に神社を建てたものと推定されるので、神社の創建よりも部落の草創が早いものと見るべきである。

神社の創建年代だけでなく、古文書に記録されている各部落の断片的な戸数や人口の変遷から考えても、戸井地域の各旧家の系図を調査して見ても、戸井の草創は小安神社の創建された寛永二年(一六二五)よりさかのぼらないことは確かである。

和人の定着しはじめた寛永、寛文の頃はもちろん、その後も相当長い期間、和人と蝦夷の雑居時代が続き、「汐首以東は蝦夷地」として区分された時代は蝦夷の戸数や人口が和人より多かったのである。そして小安以東の釜谷、汐首、瀬田来、戸井、鎌歌、原木、日浦、尻岸内、古武井、根田内、椴法華などの部落は蝦夷の酋長(乙名(おとな))がコタンを分割支配していたのである。

天正十八年(一五九〇)に、松前藩主蠣崎慶広が

「汐首崎以東の蝦夷地には和人の往来を禁じ、汐首岬以西の和人地(シャモチ)には従来居住していた蝦夷以外の蝦夷の居住を禁ずる」という布令を出した。これ以来汐首岬はベルリンの壁のような境界になり、汐首岬以東、瀬田来、戸井、鎌歌、原木には和人の戸口が増加せず、汐首岬以西の汐首、釜谷、小安の蝦夷が次第に減少して行ったという時代が長く続いた。

このようにして戸井地域は、汐首岬という天然の障碍と、この岬を境界とした政治権力による和夷の区分時代を経て漸次発展して来たのである。したがって和人の移住がしげくなった時代に、西の小安が最も早く開け、次第に釜谷、汐首へと発展し、汐首岬で相当長い停滞期間(ていたいきかん)を経て、瀬田来、戸井方面へと発展したのである。

即ち戸井草創期の発展は西から東へと進み、蝦夷時代から漁業をもって発達し、渡島山脈が海岸に迫っているために海岸沿いに帯状の踏み分け道がつけられ、道路沿いに人家が建てられて戸口が増加していったのが、戸井の草創期以来の発展の姿である。