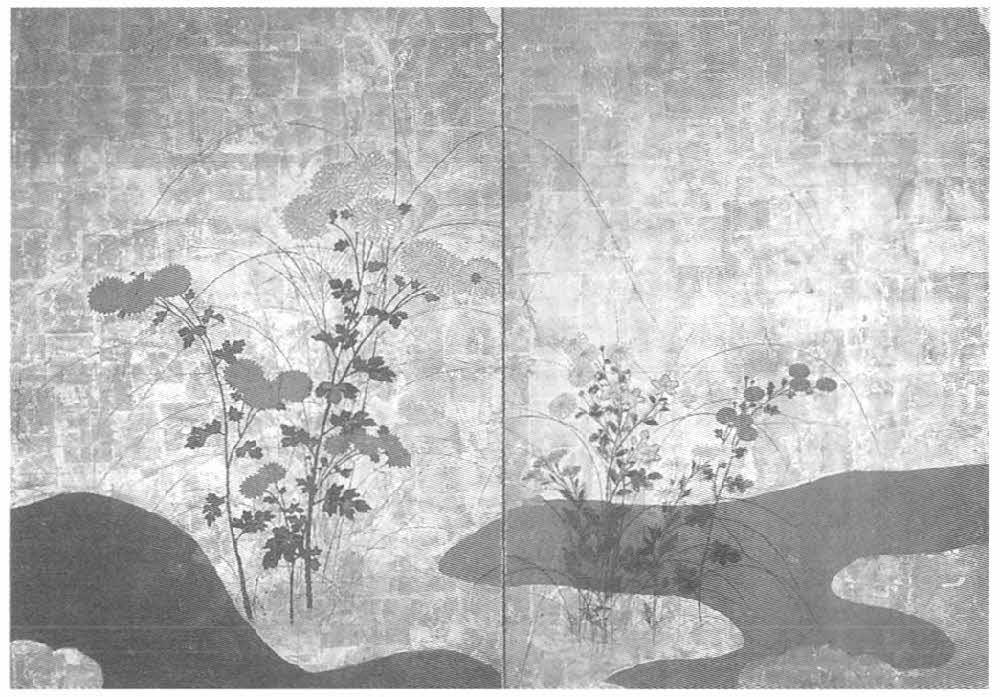

図182.鵜川常雲筆 紙本金地着色秋草図屏風

彼らお抱え絵師のもっとも大きな仕事だったはずの弘前城内の障壁画については、現在は記録でしか確かめようがない。後述の「御道具御払下一件綴」に記された明治二十九年までに売り払った一一九枚の大画面絵画(最大のものは高さ九尺〈約二・七メートル〉幅一丈〈約三メートル〉)がわずかに注目される。文王居城、文王造園、虎、近江八景、山水の画題であるが、壁や襖から剥(は)がされた、いわゆるマクリ状態になった弘前城本丸御殿内の障壁画と考えて間違いない。点数から御殿内の壁貼付と襖の一部と推定されるが、残りの障壁画がどうなったのか、また売り払われたこれら障壁画群の行方は不詳である。

歴代藩主たちは、信枚、信義、信政、信寿らいずれも絵を好み、自ら筆も執っている。たとえば後述の「弘前城二の丸北の丸御宝蔵御道具帳」には、信寿自筆の書画が四六点もあげられている。もちろん当時書画のたしなみは藩主たるものの当然の素養であって、前掲の絵師たちに師事してひととおりの技法は学んでいる。ただ、現存する彼らの絵画をみたとき、二代信枚の「松鶴図」(図183)にいくぶんの雅趣がうかがえる程度で、同じように狩野派に学んだ仙台藩、秋田藩の藩主たちの絵画に比べて見劣りするのも事実である。信政や信寿らは多くの絵師と交流があり、江戸で名画も好んでみていたことが知られるだけに、あくまで彼ら自身の画才によるものであろう。

図183.津軽信枚筆

紙本墨画松鶴図

藩士の中では比良野貞彦(ひらのさだひこ)(一七九八年没)がもっとも注目される。現存品に大画はないが、「奥民図彙(おうみんずい)」挿画や百川学庵が写した「外浜(そとがはま)画巻」などから優れた画才がうかがえる。また、いわゆる脱藩者となる建部凌岱綾足(りょうたいあやたり)(寒葉斎(かんようさい))(一七七四年没)は、近世の津軽出身者では傑出した才人であるが、長崎で来舶画人費漢源、さらに南蘋派(なんぴんは)の熊斐(ゆうひ)に学んで独自の画風を作り上げたのち、江戸において早く南蘋派の画風を広めた点で画家としても重要な存在である。彼の絵画は、目を痛めていたためか本来の南蘋派風の細密な花鳥画ではなく、水墨の自在な表現に置き換えられているが、「寒葉斎画譜」「建氏画苑」などの絵手本によって新しい画風を広めた点に大きな功績があり、津軽出身で全国的な活躍を果たした最初の美術作家といえよう。このほか藩政期末には毛内(もうない)雲林(一八三七年没)や平尾魯仙(一八八〇年没)らが弘前の画事をリードするものの、やはり地方での評価にとどまる。