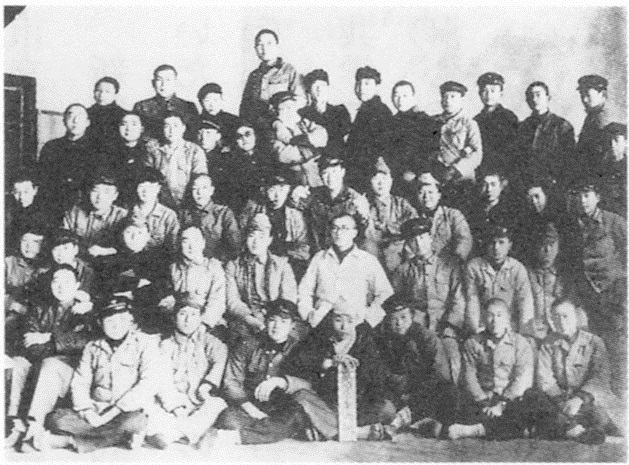

弘前市に進駐軍が入ったのは、昭和二十年(一九四五)九月二十六日である。ワイルド・キャットの愛称を持つ部隊はジープやトラックで走り回って、武器やそれらしい物を没収するなどした。学校側でも剣道や銃剣道の竹刀などをひそかに焼却している。同年十月、弘前中学校では弘中報国団を校友会に改組した。十一月には予科練や少年航空兵等の復員組五〇人が認定卒業という形で卒業している。

写真133 終戦直後の弘前中学校復員組

二十一年には、GHQの指令による公職追放の嵐が吹き荒れた。「職業軍人ないし軍国主義、極端な国家主義の積極的鼓吹者および占領政策に積極的に反対する者」は罷免されたのである。

二十二年には米国教育調査使節団のレポートに基づいた教育基本法と学校教育法の公布によって、六・三・三・四制の新学制が確立した。二十二年は義務教育としての小中学校、二十三年には新制高校、二十四年には新制大学が発足することが決められた。いよいよ新制度による教育改革が始まったのである。

青森市では、青中と青高女が統合して、青森高等学校として発足した。弘前市でも、弘中と弘高女、市立商業と市立高女との統合が考えられたが、これは実現するまでに至らなかった。新制高校として当初発足しだのは、普通課程が弘前、県立弘前女子、市立女子、東奥義塾、聖愛、太平の六校、実業課程が弘前工業、市立商高、柴田女子、鷹ヶ岡女子の四校である。

新制高校が直面した問題点の一つは、男女共学であった。新制中学では共学は前年の二十二年から実施されていたが、次は高校がこの問題に直面することになる。高校の前身である中等学校はもともと男女別々であったので、風紀上の面で危惧するところがあった。しかし、青森軍政部はGHQの意向で、たびたび高校における男女共学について強く指導助言してくるようなところがあった。軍政部の指導を無視することはできない。しかし、肝心の高校関係者の間ではむしろ共学反対の意見が強かったのである。「男女席を同じうせず」の倫理が健在であったと考えるべきか。それでも県内では、弘高など、昭和二十五年度から男女共学に踏み切ることになった。なお、後には、弘前中央高、八戸東高、青森中央高は、再び女子高に戻ることになる。

写真134 男女共学となった弘前高校玄関(占領下での英語の標識が見える)