このような漆栽培の低迷ぶりからは、豪農層にとっては漆は商品作物として利益をもたらすものではなく、負担でしかなかったことがうかがわれる。いくら「漆木家伝書」で啓蒙しても、漆は畑作物に比べて生育するのに時間がかかり、すぐには利益を上げられない。本郷村(現浪岡町)漆守鎌田家、高舘村(現黒石市)漆守大平家の一年間の収支帳が残っていて、それぞれ三万本の規定本数を栽培しているが、実質的な樹液生産による年間の収入はそれぞれ一八〇匁・二一六匁で、金に直すと三~四両に過ぎず、ささやかなものであった。一般的に専売制のもとでは買い入れ価格が安く、たとえば漆実の価格は長らく一升(一・八リットル)当たり銀三分と規定されていて、弘化年間の西国市場の蝋相場の上昇には対応していなかった。そのため組織的な隠れ売買もあとをたたず、藩は弘化三年(一八四六)には、在方から不満が出ていた買い入れ価格を一升当たり四分(山漆の場合)に値上げせざるをえなかった(「国日記」弘化三年七月十四日条)。

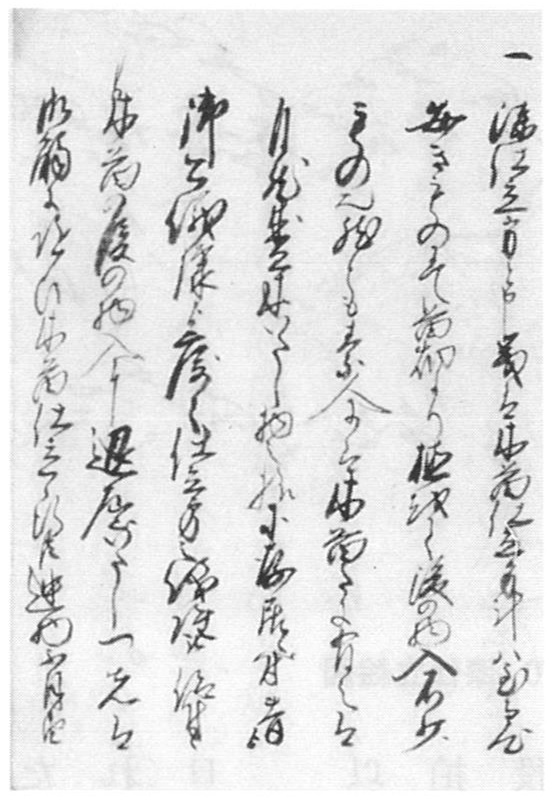

図169.漆木家伝書

目録を見る 精細画像で見る

図170.漆仕立絵図

その一方で漆守の経済的特権の御免引は、藩財政の悪化とともに天保以来「借上(かりあげ)」という形で実質的に削減されていた。これに天保の飢饉が拍車をかけ、多くの漆が顧みられることなく枯死してしまったのである。役得があるとすれば、世襲の財産として漆の所有を認めたために、漆山も自分の財産同様に扱えることで、そのため漆以外のものを植えたり、勝手に山を売却したりする不埒な漆守が生じることともなった。さらに世代が代われば栽培意欲が減退するという現象も生んだ。

一方、藩が目標とした他領への漆の販売も順調に行かなかった。西国では漆に代わって安価な櫨蝋(はぜろう)の需要が増しており、会津藩・米沢藩といった古くから漆を特産としていた諸藩でも苦戦を強いられていた。

ましてや中央の市場にも遠く、新規参入に等しい津軽弘前藩は販路を拡大するのが難しかった。よって、領内の漆の買い入れ価格が安いのも他領に販売するうえではやむをえなかったのであるが、嘉永二年にはついに領内用の漆も不足し、逆に他領から漆を購入しなければならないという事態になった(「国日記」)。

以上のとおり、国産奨励策の中心を占めていた漆も十八世紀に比べれば生産力は増したが、負担増による農民層の潜在的抵抗や、市場参入力の不足により、商品として売り出すまでに至らなかったのが実情であった。