表序-16 条約締結国と箱館

国名 | 日本と条約を調印した日 | 箱館開港日 |

| ○アメリカ・和親 | 1854.3.30(安政元年3月3日) | 安政2年3月 |

| 同上・通商 | 1858.7.29(安政5年6月19日) | |

| ○イギリス・和親 | 1854.10.14(安政元年8月23日) | 安政6年6月2日 |

| 同上・通商 | 1858.8.26(安政5年7月18日) | |

| ○ロシア・和親 | 1855.2.7(安政元年12月21日) | |

| 同上・通商 | 1858.8.19(安政5年7月11日) | |

| ○オランダ | 1856.1.30(安政2年12月23日) | 安政5年5月 |

| ○フランス | 1858.10.9(安政5年9月3日) | 安政6年7月17日 |

| ○ポルトガル | 1860.8.3(万延元年6月17目) | 万延元年8月17日 |

| ○プロイセン | 1861.1.24(万延元年12月14日) | 文久2年10月 |

| ○スイス | 1864.2.6(文久3年12月29日) | 文久3年12月29日 |

| ベルギー | 1866.8.1(慶応2年6月21日) | 慶応3年11月26日 |

| ○イタリア | 1866.8.25(慶応2年7月16日) | 慶応3年11月26日 |

| ○デンマーク | 1867.1.2(慶応2年12月7日) | 慶応3年5月29日 |

| ○スウェーデン・ノールウェイ | 1868.11.11(明治元年9月27日) | 明治2年3月20日 |

| ○スペイン | 1868.11.12(明治元年9月28日) | 明治2年3月20日 |

| ○北ドイツ連邦 | 1869.2.20(明治2年1月10日) | 明治3年6月 |

| ○オーストリア・ハンガリー | 1869.10.18(明治2年9月14日) | 明治4年9月14日 |

| ○ハワイ | 1871.8.18(明治4年7月4日) | 明治4年7月4日 |

| ○清国 | 1871.9.13(明治4年7月29日) | 明治4年7月29日 |

| ペルー | 1873.8.21(明治6年8月21日) | 明治6年8月21日 |

『幕末の駐日外交官・領事官』より作成

「箱館開港日」は「函館開拓使支庁外事課一覧表」明治8年『長官伺録原書』(北海道立文書館蔵)による

○印は函館に領事等を置いた国

表序-17 開港期居留外国人一覧

国名 | 氏名 | 安政4 1857 | 安政5 1858 | 安政6 1859 | 万延1 1860 | 文久1 1861 | 文久2 1862 | 文久3 1863 | 元治1 1864 | 慶応1 1865 | 慶応2 1866 | 慶応3 1867 | 明治1 1868 | 明治2 1869 | |

| イギリス | ホジソン | HODGSON,C.P. | ● | ● | |||||||||||

| コワン | COWAN,G.M. | ● | ● | ||||||||||||

| フレッチャー,L. | FLETCHER,L. | ● | ● | ||||||||||||

| ユースデン | EUSDEN,R. | ● | ● | ● | |||||||||||

| エンスリー | ENSLIE,J.J. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| ローダー | LOWDER,F. | ● | ● | ||||||||||||

| ヴァイス | VYSE,F.H. | ● | ● | ● | |||||||||||

| ロバートソン | ROBERTSON,R. | ● | ● | ● | |||||||||||

| トムソン | THOMPSON,G.H. * | ● | ● | ○ | ●○ | ●○ | ○ | ||||||||

| ガワー | GOWER,A.A.J. | ● | ● | ||||||||||||

| ローレンス | LAURENCE,S.F. | ● | ● | ||||||||||||

| ビュイック | BEWICK,G. * | ○ | ●○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| マッキントッシュ | MACKINTOSH,J.M. | ● | |||||||||||||

| アストン | ASHTON,J. | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| スミス,C.H. | SMITH,C.H. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| スチープンソン | STEPHENSON,T.S. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||

| ポーター | PORTER,A.P. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| ブラキストン | BLAKISTON,T.W. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| ハウル,A. | HOWELL,A. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||

| アンダーウッド | UNDERWOOD,T. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| アルビンソン | ALBINSON,J. | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| ペイン | PAINE | ○ | |||||||||||||

| スコット | SCOTT,J. * | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| レイ | RAY,D. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| トロン | TRONE,H. | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| マール | MARR,J. * | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| ホワイトリー | WHITELY,H. | ※ | ○ | ○ | |||||||||||

| ボード | BOURD,W. | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| オレア | OLEA,M. | ○ | ○ | ||||||||||||

| ウィルソン | WILSON,J.A. * | ○ | |||||||||||||

| コーナー | CORNOR,G.P. | ○ | |||||||||||||

| クーバー | COOPER | ○ | |||||||||||||

| ホウセル | HAUSEAL | ○ | |||||||||||||

| ハウル,W.G. | HOWELL,W.G. | ○ | |||||||||||||

| アメリカ | ライス,E.E. | RICE,E.E. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| ライス,N,E. | RICE,N.E. | ● | ● | ● | ● | ||||||||||

| ライス,GEO. | RICE,GEO. | ●○ | |||||||||||||

| ウイルキー(フレタ) | WILKIE,F. * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| ベーツ | BATES,G.M. | ※ | ※ | ※ | |||||||||||

| スミス,C. | SMITH,C. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| フレッチャー,C.A. | FLETCHER,C.A. | ○ | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| オーエン | OWEN,E. | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||

| ビッツ | PITTS,W.R. | ○● | ○ | ||||||||||||

| ウォルシュ | WALSH,T. | ○ | |||||||||||||

| パンペリー | PUMPELLY,R. | ※ | |||||||||||||

| ブレーク | BLAKE,W.P. | ※ | |||||||||||||

| ブレッドフォード | BREDFORD,J. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| フォリスクー | FORESTER,E. | ○ | ○ | ||||||||||||

| へスティング | HESTING,G. | ○ | |||||||||||||

| ホイットン | WHITTON,W. | ○ | |||||||||||||

| フランク | FRANK | ○ | ○ | ||||||||||||

| リトルフィールド | LITTLEFIELD,T.B. | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| スミス,J. | SMITH,J. | ○ | ○ | ||||||||||||

| メーン | MANE,J. | ○ | ○ | ||||||||||||

| フランス | ド・カション | CACHON,DE..M | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||

| ヴーヴ | VEUVE,H. | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ||||||||

| ド・ラペイルーズ | LAPEYROUSE,DE.S. | ● | |||||||||||||

| メナルト | MENARD,A. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| ルイ | LUI | ○ | |||||||||||||

| コーテレール | COUDRELLIER,L. | ○ | |||||||||||||

| ファーブル | FABRE,A. | ○ | |||||||||||||

| ムニクー | MEUNICOU | ★ | ★ | ★ | |||||||||||

| アルムブリュステル | ARMBRUSTER,H. | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||

| エブラール | EVRARD | ★ | |||||||||||||

| ロシア | ゴシケヴィッチ | GOSKEVICH,I. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||

| ナジモフ | NAZIMOFF,P.N. | ● | ● | ● | |||||||||||

| オヴァンデル | OVANDEL,V.A. | ● | ● | ||||||||||||

| アルプレヒト | ALBRECHT,M.P. | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| マホフ,W. | MAHOFF,W. | ★ | |||||||||||||

| マホフ,Ⅰ. | MAHOFF,Ⅰ. | ● | ● | ● | |||||||||||

| マキシモヴィッチ | MAXIMOVICZ,C.J. | ※ | ※ | ※ | |||||||||||

| チウィルコフ | TSIEVELKOFF,M. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||

| バクスタイン | BASTEIN,V. | ● | ● | ● | |||||||||||

| ザレンスキー | ZALENSKY,V. | ● | ● | ● | ● | ||||||||||

| ウエストリー | WESTLY,V. * | ● | ● | ||||||||||||

| ビュッオフ | BUTZOW,E.C. | ● | ● | ● | ● | ||||||||||

| マレンダ | MALENDA,A. | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| ユガノフ | ● | ● | |||||||||||||

| カレヨウニ | ● | ||||||||||||||

| タラへテンベルク | TRACHTENBERG,M. | ● | |||||||||||||

| ニコライ | NICHOLAS | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||

| サルトフ | SARTOF,F.V. * | ★ | ★ | ★ | |||||||||||

| ベンリシン | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||

| コステレフ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||

| ロスカー | LOZKER,A. | ※ | |||||||||||||

| アレクセフ(ピョ-トル) | ALEIXEF,P. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||

| アレクセワ(ソフィア) | A.SOPHIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||

| デンマーク | デュース,J.H. | DUUS,J.H. * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○● | ○● | ○● | ○● | ||||

| デュース,E..H. | DUUS,E.H. | ○ | |||||||||||||

| ドイツ | ゲルトナー,C. | GARTNER,C. | ○ | ○ | ○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | |||||

| フィーマイヤー | VIEHMEYER,P. | ○ | ○ | ||||||||||||

| ゲルトナー,R. | GARTNER,R. | ○ | |||||||||||||

| シェルター | SCHLUTER,P.H.T. * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| シュタラント | STRANDT,H. * | ○ | |||||||||||||

| ポルトガル | ケース | CASE,A.J. * | ● |

主な出典

『大日本古文書・幕末外国関係文書』

『通信全覧』

『CHINA DIRECTORY』(東洋文庫蔵)

『イギリス外務省文書(F.O.)』(国立国会図書館蔵)

『海事集録』

『各国官吏文通録』(北海道立文書館蔵)

『各国書翰留」(北海道立文書館蔵)

『己巳日記』

『イギリス領事報告』(国立国会図書館蔵)

慶応2年「雑乗」(北海道立文書館蔵)

元治元年「異船諸書付」(北海道立文書館蔵)

記号説明

●領事館関係(領事、書記官等)

○商業関係

※その他

★教会関係

注

職業のない人物(妻、子女など)は掲載していない

各資料により、情報が交錯しているものは適宜判断した

他国の領事を兼任していても、この表では示していない

氏名の欄に*印がある人物は、函館の外人墓地に埋葬されている

この時期の箱館の領事について考察する前に、次のことを念頭においておかねばならない。すなわち「十九世紀に入って、国際貿易がさかんになるにつれ、領事官の地位・特権が関係国間の条約(通商航海条約、領事条約等、さまざまな名称をもっていた。)により規程され」たが、「すべての国に適用される一般的な条約は存在せず、たとえば領事機関の長の階級については、各国が国内法でさまざまに定めていた」という状況である(川崎晴朗『幕末の駐日外交官・領事官』)。それにしても欧米諸国間では、それなりに慣習的な秩序があったと思われるが、突如として不平等条約の下に遅れて近代国際社会に登場した日本では、領事との交際には少なからぬ混乱があったことが想像される。ましてや中央から離れた箱館のような開港場では、言うまでもない。ちなみに領事関係に関する国際法の一般的な法典化がなしとげられたのは、1963(昭和38)年であり、たとえば総領事(Consuls-General)、領事(Consuls)、副領事(Vice Cosuls)、代弁領事(Cosular agents)という4階級もここで各国間に共通のものとなったのであるという(同前)。

したがって箱館における各国の領事活動を解明しようにも、各国個々の領事の地位や権限を調査する一方で、現地で箱館奉行が領事に対応するためには、幕府からの指示がどうであったかも知らねばならない。今のところはこういった課題はあまり解明されていないが、断片的ながら以下に整理してみたい。

領事の駐在に関する根拠は、日本と各国間の修好通商条約にあるわけだが、中には、すぐに自国領事を派遣せずデンマークのように当面、領事は暫定的に各港の他国領事に委任するという場合もあった。また、国によっては派遣した領事の処遇については、先発の国を前例とすることもあったようである。箱館への領事の任命・派遣についてみると、直接本国からの委任状を持参するものと、駐日公使、総領事の任命によるものがみられる。手順としてはそれに対して幕府が承認をして箱館奉行に通知し、また公使なり総領事なりも箱館奉行あてに通知を行っていた。だが、必ずしもきっちりしていたわけでもないようだ。文久3(1863)年にイギリス領事として来箱したヴァイスは、その時にオランダ、プロシア領事を兼任している旨を通告したが(文久3戌年正月ヨリ12月迄「応接書上留」)、オランダに関しては駐日総領事からの通知があるのに、プロシアからの通知が残されていないのである。このプロシア領事の件をフランス領事ヴーヴが、当時の箱館奉行、小出大和守に確認したところ、「それはヴァイス本人に確認すれば明白である」と、現地の長としては甚だ不適切な回答をして、ヴーヴから忠告を受けている(各国官吏文通録・仏往」道文蔵)。奉行はヴァイスの通告だけを根拠としていたので、先のような無責任な発言につながったとも考えられる。結局、後任のゲルトナーが発令される慶応元(1865)年までヴァイスが兼任しているのだが、この間にもその地位を証明する文書などは見当たらない。

次に、各国領事の地位について考察してみたい(表序-18を参照)。領事には本務領事と名誉領事があり、前者が本国から派遣される領事であるのに対し、後者はその国籍を問わず、在留の商人などが任を帯びているものである。ただしこれは明文化されているものではないので、表中には状況から判断して本務領事ではないと思われるものに、印をつけてみた。箱館における領事を上記の観点からながめてみるとほぼ一貰して本務領事を置いていたのは、アメリカ、ロシア、イギリスの3国でしかない。あとは居留商人を任命したり、他国領事が兼任したものが多いのである。なお、同時代の箱館では領事という名称はまだ使われておらず、「官吏」や「岡士」とか、そのまま「コンシェル」のような表現が使われている。ただ副領事、代弁領事、領事代理といった階級が統一された表現で書かれているようではない。これは明治3年に「ミニストル、コンシェル等之訳字一定之件」として外務省から開拓使に通達があった(「開公」5703)ので、以降は徐々に統一されていったものと思われる。なお、本節では、階級にかかわらず、支障のない限り「領事」と表記する。

ところで、箱館の各国領事の任務・権限の実態は、ほとんど不明である。『大辞典』(平凡社)には領事の職務は「専ら本国臣民の貿易・通商・航海の利益を保護奨励し、その地に在留する本国臣民の保護、取締に任ずる職」とある。加えて箱館には駐在ロシア領事のように、外交使節的任務を帯びている場合もあった。また、名誉領事の権限は、裁判権がないなど、本務領事に比べると制限されたものであったらしい。いずれにしても、当時の各国領事の任務の実情を知る史料は極めて少ない。

アメリカを皮切りに、領事は箱館での任務遂行のため、具体的な規則を作っていった。日米修好通商条約、第3条の「港々の定則は、各港の役人と、亜墨利加コンシュルと議定すへし」に従って、安政6年6月に当時箱館奉行であった、津田近江守と領事ライスの間で「箱館港掟則」が作成されたのである。この内容は同時にロシア領事も承認をし、後に駐在したイギリス領事(兼フランス領事)の承認も得た。その後この掟則は数度の改編が行われ(「函館港規則沿革書類」『函館市史』史料編第2巻)、その時々に駐在した各国領事との間で調印されている。

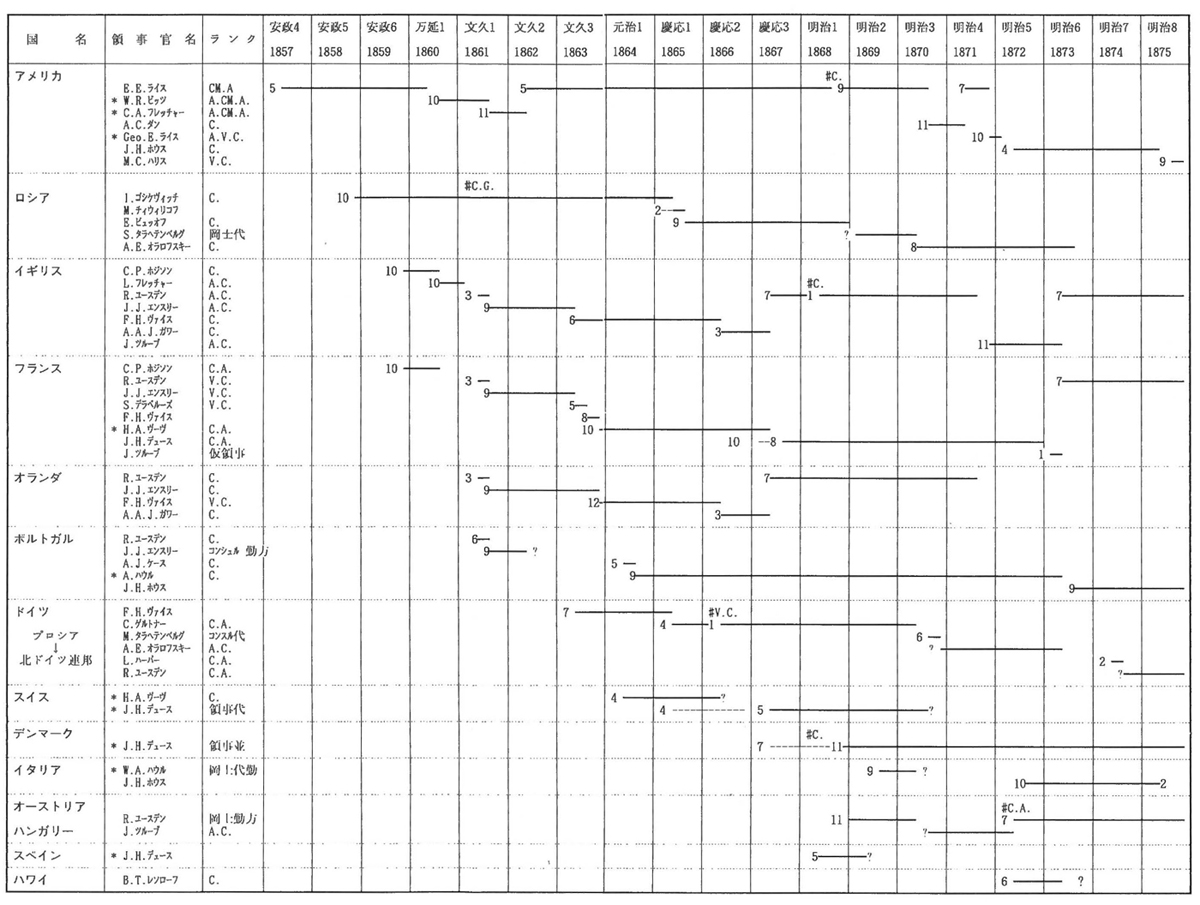

表序-18 開港以降の箱館駐在各国領事一覧

ところで領事に与えられた権利のうち、特に商人が委任されている場合、非常にうまみがあったと思われる点がある。一つには「遊歩規程」により一般の外国人は日本国内を自由に移動できなかったのに、領事にはその自由があったこと。また、万延元年にそれまで行われていた洋銀と1分銀の交換が停止され、一般には自然相場の下で取り引きが行われたが、公使館や領事館の入用としては、1か月1000ドルの割合で依然1分銀が交換されるという規則ができたことである(石井孝『幕末開港期経済史研究』)。すなわち、当時の洋銀は全く不人気で、一般外国人には1分銀との交換が困難であったのに、公使や領事たちは一律の量目交換でそれが入手できたのである。この措置を要求したイギリス公使オールコックによれば、その理由として、ドルで固定した俸給を支払われていて、商人のように取引をもっていないからと説明しているが、ところがこの規則は、貿易に従事している他国の領事にも適用されたのである(同前)。穿った見方をすれば、領事の利権を個人的商売に利用したことも考えられるのである。しかし実際に箱館にいて領事となった商人たちの動向は不詳である。