下澤保躬

(『東奥人名録』1913年より)

佐藤蔀

(青森県立郷土館「特別展 佐藤蔀図譜」より)

外崎覺

(『六十有一年』1922年より)

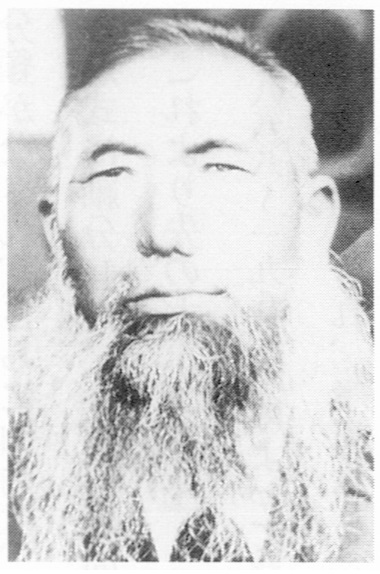

工藤彦一郎(祐龍)

(田舎館村教育委員会提供)

三沢の廣澤安任(ひろさわやすとう)(一八三〇~一八九一)は、戊辰(ぼしん)戦争後本県に移封された会津(あいづ)藩の家臣であり、小川原(おがわら)湖の東岸に我が国最初の西洋式牧場を設営したことで知られる。彼は、本業の傍ら下北や上北(かみきた)郡に歩を進め、明治二十年(一八八七)に天間林(てんまばやし)村の二ツ森貝塚(現県史跡)などを紹介している(22)。亀ヶ岡遺跡は、我が国の縄文時代を代表する遺跡の一つである。前述のように、土岐蓑虫や神田孝平によって学界に紹介され、なかでも明治二十年(一八八七)の佐藤蔀により東京人類学会雑誌の三巻二一号を飾った「瓦偶人之図」は、斯学(しがく)の研究者に大きな驚きを与えた(23)。瓦偶人とは、目が大きく表現された遮光器土偶(しゃこうきどぐう)のことであり、英国に留学していた坪井正五郎は、大英博物館の展示品の中にエスキモーの雪メガネ(ゴーグル)を発見し、命名したのである(24)。この土偶は、国の重要文化財に指定され国の所有(文化庁保管)となっている。

亀ヶ岡遺跡から、漆塗りをはじめ、赤色顔料を豊富に使用した土器類が多数出土することに興味を抱く研究者は多く、東京大学では当時人類学教室の嘱託であった若林勝邦(一八六二~一九〇四)を派遣し、明治二十二年(一八八九)七月二十四日~三十一日にかけて亀山地区を発掘した(25)。その際、佐藤蔀・外崎覺らも同行し調査の方法を見学している。若林は、四年後の明治二十六年(一八九三)七月、上北郡天間林村の二ツ森貝塚を発掘しているが、これは同郡下で精力的に調査を行っていた佐藤重紀(?~一八九三)の誘いによるものであろう(26)。

亀ヶ岡遺跡に対する調査は、若林に続いて当時東京大学の助手であった佐藤傳蔵(一八七〇~一九二八)が挑戦した。佐藤は、明治二十九年(一八九六)十月と翌年四月の二度にわたって当遺跡を発掘したが、さすが地質学科を卒業した経歴の持主であるだけに、遺跡の層位を詳しく調べた。調査報告では、層位と遺物との関係について論究し、第二回の調査報告では、泥炭(でいたん)層内から多数の遺物が出土する点について、津波により洗い流されたものがたまったとする見解を披露した(27)。なお佐藤は、青森市在住の角田猛彦による案内で、同市の細越(ほそごえ)遺跡を調査し(28)、このほか相馬村の紙漉沢(かみすきざわ)(29)や、森田(もりた)村床舞(とこまい)の藤山遺跡(30)などにも調査の足を伸ばしている。

明治の三十年代から四十年代にかけては、東京人類学会の会員が本県の石器時代に強い関心を抱き、大野延太郎(おおののぶたろう)(雲外(うんがい)と号す、おもに土偶と土版(どばん)等を研究)・八木奘三郎(やぎそうざぶろう)(坪井正五郎の弟子、神籠石(こうごいし)についての研究がある)・松村瞭(まつむらあきら)(モースと共に大森貝塚を発掘した松村任三の令息)・柴田常恵(しばたじょうえ)(史跡名勝天然記念物調査員)などの研究者が本県の各地を調査し、特に縄文時代晩期の各種遺物に関する論述が多い(31)。

このころ本県の研究者では、八戸の河村末吉(一八八一~一九四七)が是川中居遺跡をはじめ周辺地域の遺跡調査に努力し(32)、石田収蔵(いしだしゅうぞう)(一八七九~一九四〇)は八戸をはじめ、岩手県の軽米(かるまい)方面にまで足を伸ばして、土偶や青竜刀(せいりゅうとう)型石器などを採集するとともに、大正二年(一九一三)には是川中居(これかわなかい)遺跡を発掘している(33)。彼は東京大学に在職中から、人類学・考古学と民族学との接点を主として研究し、樺太アイヌ・オロツコ・北海道アイヌ等に関する論文が多く残されている。

河村末吉

(八戸市立田面木小学校提供)