堀越城は「本丸」を中心として、六つの曲輪から構成されており、築城技法でみると、堀と土塁の組合わせによる「喰違虎口」「折り」といった非常に近世的な技法が多く用いられているという特徴がみられる。また城の普請においても、曲輪が「本丸」を中心として同心円状に曲輪が配置されるなど、近世的な築城技法によって作られている。そのようなことから現在残されている遺構のほとんどすべては、廃城前の近世初頭段階のものと見てまちがいない。

まず堀越城下町の復元でもっとも基本となった資料は、天和四年(一六八四)の「堀越村書上絵図」と慶安二年(一六四九)の「津軽領分大道小道之磯辺路并船路之帳」である。堀越城は天和の「一国一城令」で廃城となり、堀越は貞享二年(一六八五)には宿場としての機能を失い、農村化していることから、これらの資料は限りなく近世初頭の堀越城下町と考えてよいと思われる。

堀越城下町の特徴は、堀越城の南側と西側を守るようにその両側に町屋が並ぶという「街村状」の町であったということがまず挙げられる。街道は「羽州街道」と呼ばれるもので、県内では碇ヶ関-堀越-弘前-藤崎-浪岡-新城(しんじょう)から奥州街道の油川に至る経路をたどることになる。

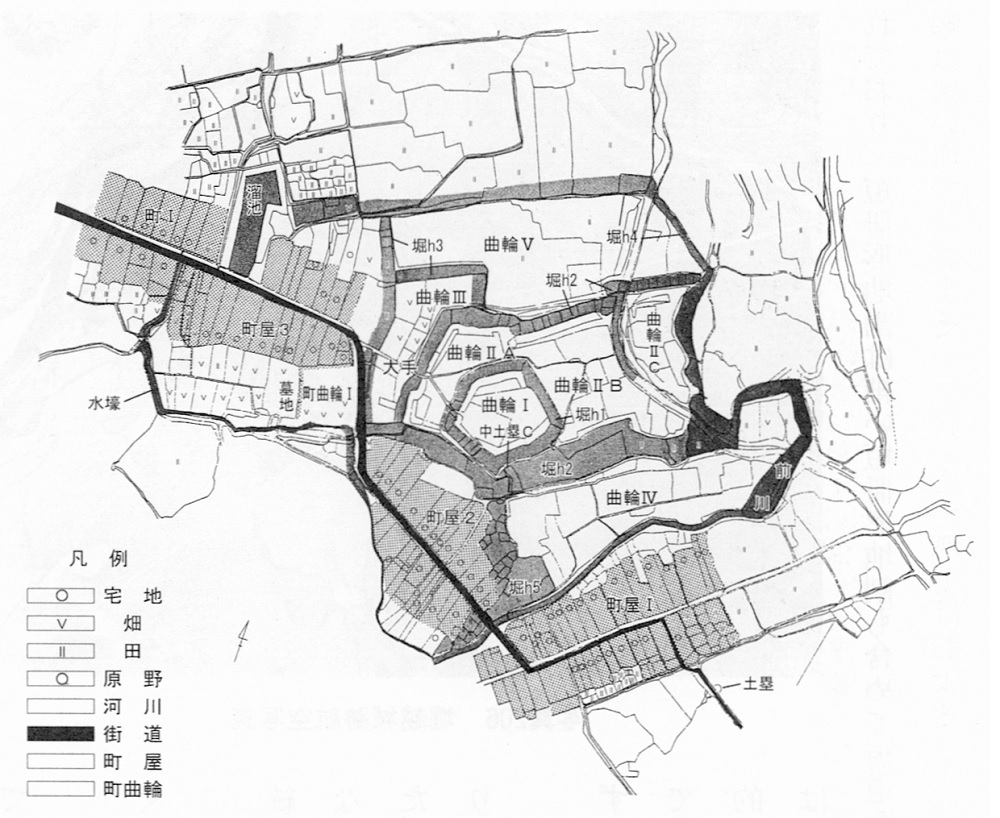

地籍図(図64)などをみる限りにおいて、堀越城下町の範囲は、羽州街道が石川方面から向かってきて堀越の集落に入る手前から、弘前方面から堀越の集落に入る手前までであったと考えられる。天和の絵図面にそれぞれこの二つの地点に街道を挟むように「村隠」という七尺(二・一メートルほど)の土塁が築かれていたことが記された場所は「木戸」のような防御的な役割を有していたと考えられ、この「村隠」によって守られた範囲が堀越城下町であったと考えられるのである。

図64 堀越城と堀越城下町の地籍図

そしてもう一つは、羽州街道という街道を意識的に城のすぐ脇を通らせているということである。このように、城の脇に街道を通すということは、物資などの集積や、市場などの統制という視点から見た場合には効果的であるが、有事の際などの合戦となった時には非常に危険性を伴うものであった。堀越城下町では前者の考え方を前面に出した城下町づくりが行われたということになる(写真206)。

写真206 堀越城跡航空写真

堀越城下町は大きく分けて四つの町屋から構成される。まず石川方面から堀越に向かって入ってきた部分が「町屋1」である。この町屋1は堀越城の曲輪Ⅳと堀越城の南側の外堀的な性格をもった前川を挟む形で作られている。この町屋1は羽州街道が直角に折れた部分を中心として、東西に設けられており、短冊形地割は細い短冊形地割も含めて街道から北側では一五筆、南側では二一筆が残っている。間口幅は狭い所ではおよそ一〇メートル、広い所ではおよそ三〇メートルと差違も見られる。また短冊形地割の街道の裏側に当たる部分に不規則な筆界地が残されており、おそらくこのような部分は畑などといった耕作地としての性格をもった空間であったと考えられる。

次に町屋1を西側に一七〇メートル行ったところで、右折して「前川」に架る橋を渡ったところから「町屋2」に入ることになる。この町屋2は、曲輪Ⅰの本丸に堀を挾んで隣接するという非常に重要な場所に当たっており、防御的な視点からみると、城郭内に準ずる重要な部分で、この場所には、家臣や武士などの階層の人たちがいたと考えられる。短冊形地割の幅は狭い所ではおよそ一〇メートル、広い所では四〇メートルである。街道を挟んで東側の堀越城側の地割が整然として奥行きがあるのに対して、西側部分の地割は間口幅もばらばらで、奥行きもあまり長くはない。

町屋2を北上していくと緩く右折する部分から、町曲輪1に出る。町曲輪1部分は延長九〇メートルと短いが、堀越城の大手虎口部分に位置していることから、この部分は堀越城の曲輪の一部と考えてよいものと判断される。町曲輪部分と想定されるのは羽州街道の西側にみられる短冊形地割五筆がそれにあたる。

町屋3は町曲輪1が西側に左折する部分から水濠が流れる部分までが相当する。この部分の短冊形地割は間口幅も一五メートルと幅広く、奥行きがあることから、この部分はまさに堀越城下町の中心部と考えられる。この部分は商・工業者や職人が居住していた可能性が高い場所である。またこの南側の地点には、天和の絵図面で「道心寺」という名の寺院が記されており、明治期の分限図をみても短冊形地割とは異なる地割がみられることから、堀越城下町の寺院が存在していた可能性が考えられ、現在もここは墓地である。

町曲輪1は町屋3の水濠を挟んだ延長線上にあたるが、この部分の短冊形地割は右側だけにみられ、左側にはみられないことから、町に相当するのは右側部分だけと考えられる。そしてこの部分は城下町建設の当初段階には作られていなかったが、のちに拡幅されたと考えられる。そのような改修・改築は『永禄日記』(史料一〇七六)にも詳しい。

このように、堀越城と城下町は「町曲輪」「町場」「宿城」と呼ばれるように、町をはじめから城館の一部として取り込むという手法が取り入れられており、三重構造の形態であったことが読み取れる。しかしその規模は小さく、津軽領内の寺院や商工業者を集住させるには不充分なものであったことから、津軽氏は大浦城と大浦城下町建設の発想からはまだまだ抜け出すことができなかったということがわかる。

津軽氏が近世大名として津軽領内を掌握する政庁的性格をもたせようと作った堀越城下町ではあったが、十分に対応することができなかったと考えられる。つまり近世大名としての役割を維持していくためには、家臣団編成や商・工業者などの集住政策は急務の課題として残されていたのであろう。後世の伝承などでは、堀越城は前川の洪水にたびたび襲われ被害を受けていたことなどから、弘前城の城下町建設が行われたと記述されている。これはたしかに要因の一つとして考えられるが、それよりも弘前城下町の建設が行われた背景には、堀越城と堀越城下町では近世大名として津軽領内を押さえることができず、そのために新たな城下町建設に着手しなければならなかったといえるのではないだろうか。