明治初年に編纂された『新撰陸奥国誌』によれば、伝馬丁・新町・木挽町・横町・下町・本町・館町・表町・舟場町・後町などの町名が記されており、これらの町は、おそらく中世末の戦国期まで遡るものと考えられる。その理由のひとつは藤崎の町の街路が、近世の宿場町としては不自然なほど屈曲しているということである。このような作りの街路は、戦国期城下町に特徴的に見られる「カギ型街路」の形態を示している。さらに、近世の津軽藩時代には藤崎城が廃城となっていることから、こうしたカギ型街路が作られることは、近世ではなく中世戦国期まで遡るということである。

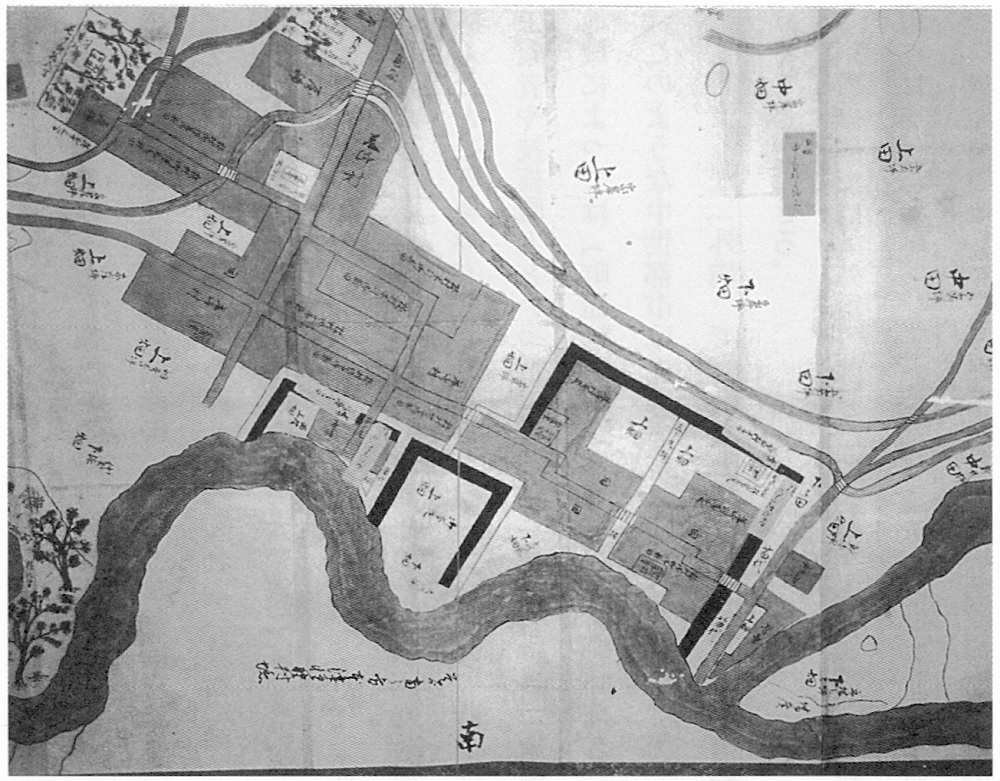

戦国期の藤崎城と中世都市とはどのようなものであったかを具体的に復元する資料として、天和四年(一六八四)「藤崎村絵図面」(写真207)が参考になる。

写真207 藤崎城周辺の天和の絵図面

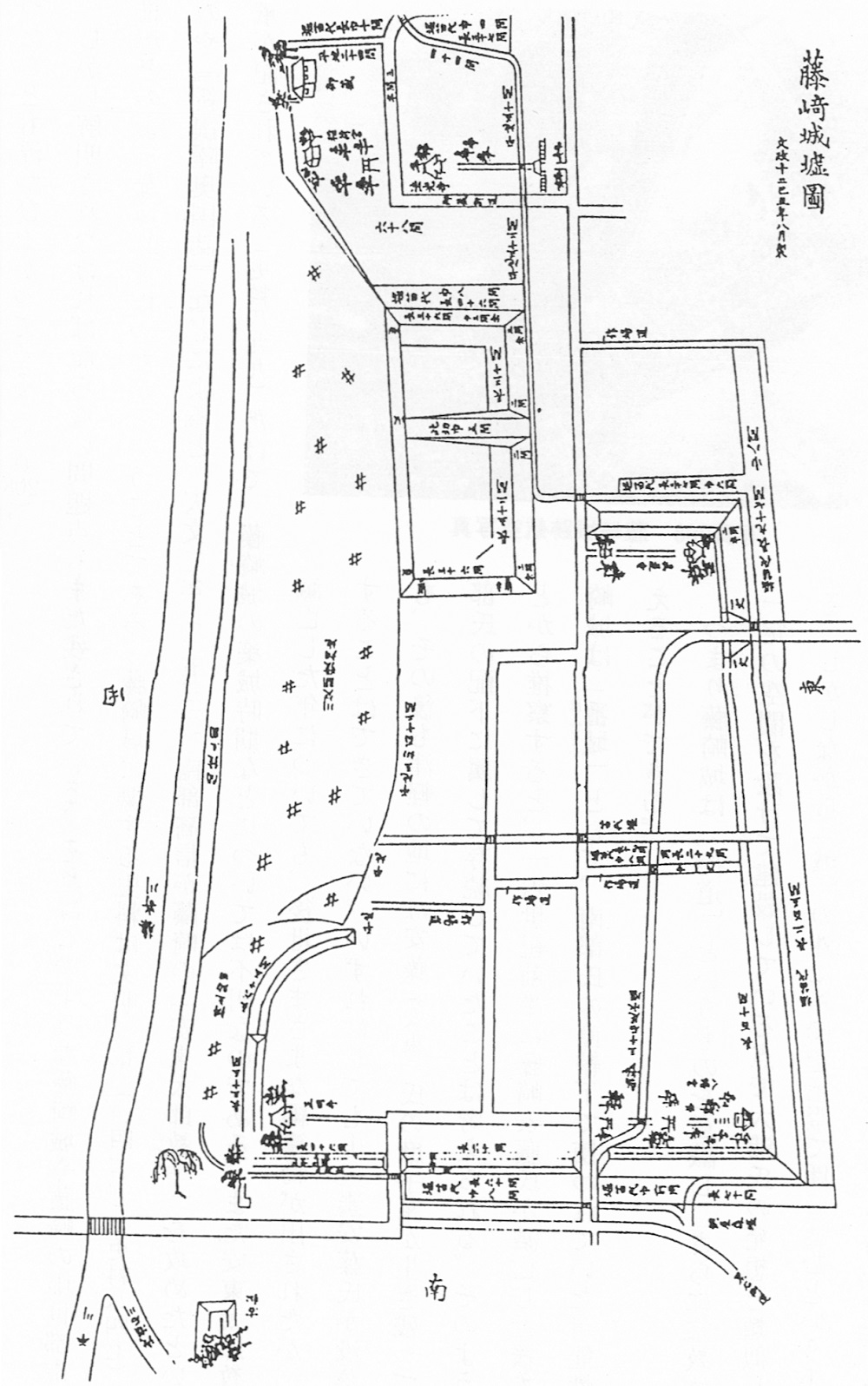

その絵図でみると、藤崎城は一辺一〇〇メートル×二〇〇メートルの主曲輪があり(天和四年の藤崎村絵図では「御本丸」と記される)、その北西には「副曲輪(西館)」が設けられている。これが藤崎城の中心部で、そしてその東南の広い地域を巨大な土塁と堀で取り囲んで作られた「外構(三ノ丸)」がある。外構の規模は三六〇メートル×五〇〇メートルで、主曲輪と副曲輪を含めて考えると全体の大きさは、およそ三六〇メートル×八〇〇メートルと県内の城館跡としてはかなり大規模なものであったということができる。「外構」とは、「外の構え」というように、城の中でも、城主や一族・家臣などが居住する城館の中心部とはある程度区別された場所で、本来は城の外側だったところを、堀・土塁で取り込んだところを呼ぶものである。そのことから、武士はもちろん居住していたと考えられるが、武士以外の商・工業者や技術職人といった、都市民が住む「町場」地域でもあったということができる。このような「外構」は地域によっては「町曲輪」とか「宿城」などと呼ばれ、戦国時代の都市的な場所に建設されるが、県内においてはこのような中世都市は極めて特異なものである。

このような「外構」で有名なものとしては、織田信長の清洲(きよす)城や、豊臣秀吉によって作られた大坂城などを挙げることができる。

宗教施設では「外構」部分には「稱名寺(真宗)」「眞連寺(真宗大谷派)」「心光寺」といったものをはじめ、下町には建保三年(一二一五)に金光上人が開基したとされる浄土宗摂取院が、横町の先には「奥法山」の山号をもつ「興福寺」といった寺院も存在していた(図65)。そのようなことから極めて宗教的な要素が強い中世都市であったことも浮かび上がってくる(写真208)。

図65 藤崎城墟図

写真208 藤崎城跡航空写真

しかし解明されなければならない問題点もまだ残されている。それはこのような藤崎城や藤崎の中世都市を、誰がどのような目的で作ったかということである。藤崎城に関する史料は文明二年(一四七〇)(史料八四七)のものや『新撰陸奥国誌』などによると、天文二年(一五三三)南部高信が藤崎の「安東太郎教季(のりすえ)」を攻めたという伝承が記されている(史料八九九)だけで、藤崎城の築城時期などについては不明なのである。また安東太郎教季が滅亡した年についても、後世さまざまな編纂物が出されたが、確定することはできていない。いずれにしても十三湊安藤氏が没落しても、その後も津軽の地には安藤(安東)氏の庶子系が生き残って、南部氏の配下に属して存続していたことは考えられる。そのようなことから推察すると、一六世紀前半に藤崎安藤氏が滅亡した後も、藤崎城は「番城(ばんじろ)」として、南部氏の直轄下で使われていた可能性も考えることができる。

つまり藤崎城は「街道」というものを意識し、さらに宗教施設を一定の空間を設けて建設している点で大浦氏の発想と類似している。しかしながら「城」の外に外構を土塁で囲い込むという手法が、県内ではほとんどみられない独特な中世都市を作り出していることは特筆に値する。このことは藤崎城を管轄していた権力者が、種里や大浦・堀越といった大浦氏の城下町建設の発想とは異なった、新しい発想で都市づくりに取り組んだということを示しているのである。