最上徳内「蝦夷草紙」 最上徳内

この時、普請役最上徳内、小人目付和田兵太夫が、択捉に渡って調査したところ、明年赤人が日本の漂民を送って来るという風評を耳にしてきた。果たせるかな、ロシア使節アダム・ラックスマンが、露帝エカテリーナ二世の命を受け、シベリア総督の書簡を携え、わが国の漂流民光太夫・磯吉・小市の3人を連れて根室へ来たのは、寛政4年9月であった。ラックスマンは、当時運上屋に駐在した藩吏熊谷留太郎を訪問し、来航の理由を述べ、かつ季節が遅れたので、同所に越年したいということであった。藩吏はその次第をただちに松前に報じたが、藩では事の重大さに驚き、藩士南条郡平をして江戸に報告させると同時に、近藤吉左衛門、米田右衛門、鈴木熊蔵および医師加藤肩吾を根室に派遣してその処理に当たらせた。

報が幕府に達すると、老中松平定信はただちに閣僚、若年寄、3奉行に諮問し、その処置を相談した結果、このたびのロシア使節は、わが漂民を送って来たことでもあるから、特にこれを福山(松前)に引見し、国法をさとし聞かせることとし、その宣諭使に目付石川左近将監忠房、村上大学を任命し、松前藩には次の命令を出した。

エカテリーナ二世

アダム・ラックスマン

| ヲロシヤ人、漂流の者召連れ罷り越し候に付、追て江戸表より御沙汰これ有るべく候間、それ迄は決して出帆致さざる様取計らい申すベく候。尤も右取計らい等手荒には致さず、失礼等これなく手当ても丁寧に致し、酒食の類迄も心付け差出すべく候。並びに右の者厚岸にて上陸致し候共、蝦夷その外松前の者にも其役々の外は応対致させ申す間敷候。 十一月六日 |

この訓令はもちろん根室出張中の藩士にも達せられ、使節一行に対しては応接もすこぷる懇切を極め、藩士も使節とともに滞留して越年し、また使節一行に援助協力して陸上に冬営施設を建築して、これに移って越年させることにした。

こうして宣諭使石川忠房らが福山に到着したのは、翌寛政5年3月である。そしてロシア使節を福山へ迎えるため、随行した徒目付村田平左衛門らを根室に特派した。当初幕府はこの使節一行を陸路をとって福山へ導く方針であったが、ロシア使節はこれを拒否したので、やむなく海路砂原に至り、ここから陸路福山に向うことにした。

かくて幕吏は貞祥丸に乗船して使節船エカテリーナ号を先導したが、途中海上濃霧のため両船が離ればなれになった。5月下旬貞祥丸は砂原に着いたが、行方不明のロシア船が6月8日になって箱館港に入ったため、藩吏が約束外の箱館に着いた理由をラックスマンに詰問したところ、わが水先案内者の不案内と風向きの都合で余儀なくされたと説明している。これが外国船が箱館港に停泊したそもそもの最初であった。

箱館入港後におけるラックスマン一行の動静については、『アダム・ラクスマン日誌』(播磨楢吉訳)にくわしく、それには次のようにしるされている。

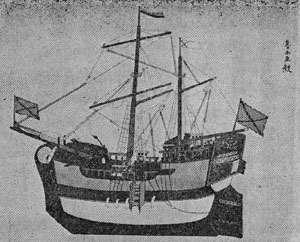

エカテリーナ号

光太夫・磯吉の図

| (七月) 十六日(わが陰暦六月八日)午後三時函館湾に入りて投錨す。四時函館市長即ち代官は余等の船を訪い藩庁より余等一行の用を承るべき訓令に接し居ることを告ぐ。この訓令に従い市長は帰りて小舟三十隻を市より差立てて余等の船を港内に曳かしむ。また船上に一名の役人に部卒四名を付して見張番をなさしめて、小舟に乗じて余等の船の囲りに群がり来る群衆を制せしむ。其役人は上級者とおぼしく槍持を従う。群衆は物珍らし気に船を取巻きて船上に登らしめよと許可を乞うもの多し、見張の役人は鉄の棒にて之を追払う。甚だしきは棒を投げ付け船より小舟に乗移りて仮借なく人々を打擲(ちょうちゃく)して遠に追払う。然るに逆風且つ干潮に際し船を動かすこと頗る困難なりしを以て休憩の為め投錨す、七時再び多くの人を遣わし綱にて夕方まで船を曳かしめたり。 |

なお、文中函館市長とあるのは、『魯西亜船入津一件』によれば、「然ル所八日昼箱館沖二相見へ候二付、時ノ亀田奉行新井田久次兵衛下知ニテ箱館ヨリ引船数艘差出シ箱館ノ港へ引込申シ候」と見られるから、この新井田亀田奉行をさしていると思われる。次いで翌9日のことと思われるが、

| 昼食後市長は三名の役人を伴い礼服を着用して余等の船に来り、土産として鰈(かれい)二十尾を贈る。余等は之に対し又曳船の助力に対し厚く礼を述ぶ。市長はさきに余等が根室に来航せりとの報、松前に達するや松前より陸路根室に赴きたる幕吏帰来して函館に在りと語りたるが、半時間を経て其幕吏も来訪す。函館の役人辞し去るや幕吏は、彼の出発後根室に残り居たる同僚は明日函館に到着の筈なりと告げ、且余等と倶に松前に同行すべき人員を定め又荷物の個数を通知せんことを乞う。これ予じめ馬匹及び案内者の手配を為すべき必要あるが故なり、斯くて幕吏は去れり。夕刻三ウエドロ(一ウエドロは我が六升八合余)入りの酒樽を我が船員一同に贈れり。 |

十八日(陰暦六月十日)朝又市長より同一の酒樽を贈り来る。幕吏来りて部卒に命じて船を更に海岸近く碇泊せしめ、斯かる長途の旅行後なれば入浴を欲せずやと勧めて上陸を促がしたるが、余等が承諾するや役人は然らば浴場の準備出来次第更に知らすべしとて去る。約二時間を経て此の北海道にて有名なる豪商の主人に藩吏二名附添い、大舟二隻に乗りて余等の許に来る、余等は彼等と共に市の海岸に上陸したるに市長及び六名の役人浴衣姿にて左側に並びて余等を出迎う。余等は此等の人々に案内せられて市内を通りたるが多数の老若男女街の左右に座し居たり。余等は門口に「露西亜屋敷」と書ける標札を掲げたる家に至る。此処にて再び幕吏に迎えられて座敷に通る、座敷は南向きにして庭園あり、大きなる石を巧みに配置し種々の苔、灌木の類其上を覆い恰(あたか)も演劇場の観を呈す、庭木は林檎、桜、山桃、胡桃等なり。

浴室には殊に二個の浴槽を用意せり、入浴終りて二個の食卓に就く、饗応は主に種々の海産物、貝の煮たるもの或は塩せるものにて料理し、パン代りに飯を食す、その間役人は礼服を着用す。饗応済みたる後役人は再び同一の儀式に依り余等を船まで見送れり。(前出『アダム・ラクスマン日誌』)

この迎えに行った豪商の主人というのは白鳥新十郎であり、門口に「露西亜屋敷」の標札を掲げた家とは同人の宅であった。(『魯西亜船入津一件』)

| 余等と共に根室を出帆したる幕吏及藩吏十九日(七月・わが六月十一日)当市に到着す、而して新に松前より当市に来たれる幕吏四名と共に二十日(十二日)余等を船に訪問し、何故に指定の絵鞆港に航せずして此の函館に来りしやを質問する為に派遣せられたりと告ぐ。之に対し余は、厚岸出帆以来絶えず濃霧にて陸地とては更に見えず且つ海上殆んど凪続きなりし為め急潮に押流されて遂に絵鞆を通り越したるなりと答う。日本人水先案内が陸地を認めたる時は逆風にして其地は避難するに危険なりしを以て已むを得ず順風を待ちて当函館に航したる次第なりと述ぶ。次に松前に赴かんと欲する人員を問う。人員を答えたる後、余等は松前より帰来するまで食糧品を乾燥し保存するに便利なる土地を貸与せんことを申込みたるに之を諾せり。二十一日(わが十三日)朝幕吏の命に依り指物師来りて箱を作る、昼、食糧の乾燥貯蔵の為めに倉庫を提供せられたれば其倉に食糧を運び移す。午後、役人と倶に市の向側なる海岸に散歩せずやとの勧めに従い亀田と称する村に至る、路傍の田圃には小麦、麻、煙草、豆の類を植付け又菜園には大根、人参、苫菜、蕪、大豆、胡瓜等を栽培す。序に家畜のことを一言せんに、日本人は元と馬肉の外は総て四足獣を食用せず、文鳥顆にては鶏を除いては其他の禽鳥を食せず、然し各戸皆犬を飼い、殊に猫を養う。夕刻帰船すれば三名の役人待ち居りて雨具を用意すべき必要あればとて荷物の個数を問う。役人に荷物を示して其数を算え馬匹六十頭、蓆百五十枚以上を要すベしと告げたるに間もなく荷造りの蓆を船に運び来る。 |

二十二日(十四日)市中の散歩を許可するや否やを知らんと欲して試みに交渉せしめたるに、役人は異口同音に我が通訳官に向い、日本の国禁なれば如何にも許可すること能はず、この儀余等が立腹せざるようにと乞い、但し松前に至らば斯かることに決定を与え得る権限を有する高官あれば兎に角松前まで辛抱あり度しと言う。尚ほ又通訳官に向い、松前に於て歓迎の儀式行わるる筈なるが如何なる順序にて松前に入らんとするや余の意向を聞かんことを乞う。

二十三日(十五日)朝、余は通訳官を遣わして襯衣(シャツ)洗濯の為め船員の上陸許可を乞わしめたるに、幕史自ら来航して第一に、余等が函館港に来航するに至りたる理由書を松前に送致したる処、松前に赴くものとして余が指定したる人員は松前に行くことを得べきも、居残りの人々は日本人の加勢の下に最初約束に依り指定せる絵鞆に其船を回航すベしとの命令に接したる由を告ぐ。余はいづくんぞ我船を他人の手に托することを得ぺけんや、此の提議は断じて履行すること能わず、何が故に港より港に転航せぎるべからずや、之れよりも寧ろ貴国の高官自ら此地に来り而して此地に於て余等に関して委任を受けたる諸般の事を処理しては如何と答う。彼等は曰う、国法は之を変ずべからず、されば他に処理の途なし、而して余等が此地を以て恰も根室に於ける蝦夷地と同様勝手なりと思惟するが如きことなからんことを乞うと述ぶ。余は之に答えて何処に於ても某国の法律に服従すベきことは皆人の知る所なり。されど余等の船は貴国の船とは全く別種の索具を有するが故に貴国の航海者の知らざる特種の操縦を要す、唯この一事にても船を貴国の指揮に委することは危険なりとす。結局余等は松前に在る間は船を函館に繋留し置くに決す、松前に於て貴国の高官此の事を処決すべしと述ぶ。更に松前入市の際に於ける儀式に就て協議したるが彼等は松前の手前二露里(我約二十町)の処に村あれば其村に於て準備することを得べしと言う。余は必ず然かすべしと告ぐ。襯衣洗濯の為に一室を提供せらる。

二十四日(十六日)早朝より役人及び部卒に依って一切の荷物食糧品を陸上の指定の家に運搬し、五時余等自身も其家に移る。家に引越すにも亦例の如く其儀式あり、余等は先づ夕食の膳に就く、食膳は各人に別々に供えられる。また就寝用として特に広き板にて台を拵え其上を空色の被布を以て覆う。尚ほ喫煙の為には漆塗の煙草盆に唐金の小火鉢及び吐唾器を容れたるものを各人に与えたるが余には特に銀製の煙草盆を出す。

二十五日(陰暦六月十七日)朝、出発に先だち朝食を供する由申し来りしが間もなく数個の小碗を乗せたる小卓を運び来る、之の碗には薬味を入れて料理せるものを少量宛盛れり、而して余等夕朝三度の食事の際は必ず一名の役人現われて余等の面前に於て料理を一ツ一ツ毒味して酒を注ぎ、夫より食事につかんことを乞うが例にして、酒の時も 同じく毒味を為す。余等一行の接待係として余等に随行せる役人は幕吏藩吏を合せ十六名にして役人は各自一名の槍持を従う、これは上級役人たるしるしなりという。午後七時二名の役人出発す、村に於て余等一行を迎接して食事を用意し夜泊の準備を為さんが為にして松前に至るまで毎日斯く役人を先発せしめたり。

八時役人来りて出発の準備全く整える旨を告げ余等を前門に導く、其処には欧羅巴(ヨウロツパ)の肩輿(かたごし)に似たる乗物(輿)を用意せり。余が乗物に座するや四名の輿舁之を担ぎ更に四名の駕舁其傍に従い途中留まることなく半時間毎に交替す。(以下略)(前出『アダム・ラクスマン日誌』)

以上のごとく始めて接した日本国民の風俗習慣を、全く驚異の目で箱館入港以来の日々を詳細に書き綴っている。

松前に向った使節団は、露船乗組人員41名のうち、ラックスマンをはじめ11名、それに漂流民光太夫、磯吉(小市は根室で病死)の2名で、松前薄物頭蠣崎作右衛門、松前鉄五郎以下がこれを護衛し、人夫をあわせて実に総勢700余人を数え、この地にあっては、まさに前代未聞のことであった。こうして途中泉沢・知内・福島に各1泊し、大沢村で改めて行列の隊伍を整え、松前住民の堵(と)列見物するなかを旅宿古田屋敷(藩士古田栄之丞宅)に到着したのは6月20日午後3時ころであった。(『魯西亜船入津一件』『アダム・ラクスマン日誌』)

さて、初会見までの経過について『アダム・ラクスマン日誌』によると、

| 六時(到着日の午後)に二名の幕吏来りて、如何なる儀式に依りて日本の長官に会見せんと欲するや、日本の風慣に従い長靴を脱き洗足(はだし)となり地上に頭を摺付けて座(すわ)るや如何と余に尋ぬ、余はこれに対して言うこれ等のことは実行し難し其故は第一に、余等の服装は日本人と全く異にして日本人の衣服は長く且つ寛やかなれば全く洗足にて歩し得べきも、之を外国人に適用すること能わざるべし、若し余等の服装にて靴を脱ぐ時は其の習慣に相応しからざる風体となるべし。又長官と雖も余等と同じ人間なれば長官なればとて、頭を地上に摺付け且つ跪座して自ら卑下するが如きは余等の風習にあらず、全欧羅巴に於てさえ斯の如き敬礼は唯神にのみ適用せられ国王と雖も受くるに忍びざる所なりと答う。次に余は敬意の證として試みに敬礼の真似をなして示したるに役人は之を見て日本にては立礼は礼にあらずと言う、余は之に対し余等は彼等に対し敢えて立礼を要求するものにあらず、余等にとりては彼等が如何なる位置にあろうとも一向差支えなし、故に余等も自己の習慣に反するが如き事は履行すること能わずと答う。役人は上官に其旨伝達すベしと言いたるが二時間を経て再び来り、上官は余等の随意に同意なる旨を返答す。 |

とあって、ここにも往時における日本とロシアの観念風習の相違を如実に示している。

石川忠房、村上大学の両宣諭使とラックスマン使節の第1回の会見は、6月21日松前家の浜屋敷(下国斎宮邸)において行われた。しかし当日は単に文書を交付するだけに止まった、幕吏はさきにラックスマンが送った文書を返戻し、左の理由を認めた申諭書を朗読して渡した。

| 此度送り来る所の書翰、1つは横文学にて我国の知らざる所なり。1つは我国の仮名文に似たりといえども、其意通じ難き所多く、文字も間々解りがたきに依て、1つの失念を生ぜんもまた憚るべきを以て、くわしき答に及び難し、よって皆返し与う。この旨よくよく心得べき者也。 |

それから石川忠房は次の諭告書を交付して、我国は国法により未知の外国とは一切交際しないことになっているから、以後再び来航するなかれと諭した。

| 寛政五年癸丑六月異国人え被二仰渡一書 | |

| 一 | 兼て通信なき異国の船、日本の地に来る時は、或は召捕り又は海上にて打払うこと、いにしえよりの国法にして今も其掟にたがうことなし、縦令我国より漂流したる人を送り来るというとも、長崎の外の湊にては上陸のことをゆるさず、又異国の船漂流し来れば、兼てより通信ある国のものにも、長崎の湊より、紅毛船をして其本国に送り返さしむ。されども我国法にさまたげあるは猶とどめてかえさず。亦国初より通信なき国よりして漂流したるは、船は打くだき、人は永くとどめて返すことなし、しかれども遥に我国の人を送り来る処の労をもおもい、且つは我国の法をいまだ弁(わきま)えざるによりて、此度は其侭かえすことをゆるさるるのあいだ、重ねて此所にも来るまじき也。 |

| 二 | 国書持参ることありとも、かねて通信なき国は、国王の称呼もわかりがたく、其国の言語も文字も通ぜず、貴賎の等差もわかち難ければ、おのずから其礼のただしき所を得がたし。我国にては敬したることも、其国に於てにはは疎慢にあたらんもはかるべからざれば、国書の往復はゆるしがたき也。今度漂流の人を送り来るを拒みてさいうにはあらず、此地より通信のゆるしがたきを以てなり。 |

| 三 | 江戸へ直に来ることもまたゆるしがたし、其所以(ゆえん)は古より通信通商の国というとも、定めあるの外は猥りにこれを許さず、縦令押して来るとも皆厳にあつかいて、何れの国にてもすべて言の通る趣はあらずして、却て事をそこなうべき也。此度蝦夷地よりして直に江戸に入来るべきことの、其国の王命なるよしをひたすらにいいつのりて、今告げ知らすることの趣にたがいなば、却って其国の王命にもたがうにおなじかるべし。如何にとなれば異邦の船見ゆる時は、浦々厳重にして、或はとらえ、又は打払う掟なれば、交りのむつまじからんことを乞い求めて却て害をまねくに等しかるべし、されば其国の王命にもたがうといいつべし。今かくのごとくいいさとす件々の旨をもうけひかずば、ことごとく搦めとりて、我国の法にまかせんとす、其期に臨みては悔おもうとも詮なかるべし。 |

| 四 | 爰に江戸官府の人来りて、我国の法をつげしらするは、漂流の人を逢に送り来る労をもねぎらい、且つ其国の人々をして、ことの趣をあやまたせじと也。送り来る所の人は、もとより江戸官府の人にわたすべしとの旨をうけし由なれば、ここにてわたさんも其仔細あるまじ、されど我国法によりて其望む所をゆるさざれば、また送り来る人をもわたさじといわんか、さらば強いてうけとるべきにもあらず、我国の人を憐まざるにあらずといえども、それが為に国法をみだるべからざるがゆえ也。此旨了解ありて其思う所にまかすべきよし也。病ありて連れ来らざる漂流の人二人も、また此所に送り来るというとも重ねて其沙汰に及びがたし、長崎のほかにては、すべて取上なき旨をよく弁うべき也。長崎の港に送り来るとも、我国の地方見ゆる処は乗通るべからず、洋中を通行すべし。先に告げしらする如く、浦々にての掟あれば、おろそかに思いて、あやまることなかれと也。 |

| 五 | 長崎の湊に来るとも、一船一紙の信牌なくしては通ることかたかるべし、また通信、通商のことも、定置たる外、猥りにゆるしがたきことなれども、猶も望むことあらば、長崎にいたりて、その所の沙汰にまかすベし。こまかに言いさとすこの旨趣をくわしく了知ありて早く帰帆すべき也。 |

幕吏は翌22日と23日の両日、ロシア使節の旅宿を訪れ、宣諭使から交付した前記の諭書を詳細に反復して説明し、誤解のないように努めるところがあった。

6月24日再び使節を浜屋敷に引見した。ラックスマンは国書を提出したが、宣諭使はこれを、長崎以外では受理することができないとしてしりぞけ、先日申しさとしたように、当地では交易を許可しないから、こうした交渉は長崎に行ってなすべきこと、来たる晦日福山を出発して帰途に就くべきことなどを申し渡した。また遠路漂流民を送還されたロシア王の仁心を謝し、大麦61俵、小麦27俵、蕎麦3俵、鹿肉6樽を船中手当として贈与すべき旨を達し、この夜漂民2人を受け取った。27日使節は浜屋敷に来て別れを告げたので、宣諭使は長崎に来航する場合のために左の信牌を与えた。

| おろしや国の船壱艘長崎に至るためのしるしの事 |

| 汝等に諭す旨を承諾して長崎に至らんとす。抑切支丹の教は我国の大禁也、其像および器物、書冊等をも持渡る事なかれ。必ず害せらるることあらん。此旨よく恪遵(かくじゆん)して長崎に至り、此子細を告訴すべし。猶研究して上陸をゆるすベき也。夫が為此一張を与うる事しかり。 |

| 寛政五年丑六月二十七日 |

| 石川将監 印 |

| 此度政府の指揮を奉じてたもう。 |

| 村上大学 印 |

| あだむらっくすまん |

| え |

| わしれい ろふちふ |

露使に与えた諭書は、わが国鎖国の趣旨を厳重にさとしたものであるにもかかわらず、「猶も望む所あらば、長崎に至りてその所の沙汰にまかすべし」といい、また重ねて長崎に来るべき信牌を与えた幕府の矛盾した態度については、この場合を平和に納める方便で、再度交渉のあった際の決心まではついていなかったとするものもあるが、やむを得ない場合には、たとえ一時的なりとも通商を許す考えがあったといい、また最後は断わるつもりで防備を固める時間を稼いだものといわれている。幕府のこの態度はロシア使節にも感じられたらしく、それが文化元(1804)年ロシア国使節レザノフの長崎渡来となって現われたのである。

同月30日ラックスマン使節一行は福山を発し、7月4日箱館に到着、ただちに帰帆の準備をしながら順風を待ったが、折から北東の風が強く吹いて開帆ができなかったばかりか、もしも季節に遅れれば海が荒れて帰国はならず、翌年夏まで滞在しなければならないので、ロシア人の憂慮はもちろん、わが国にとっても事態容易ならないものがあった。ことに箱館の人々にとっては、6月8日露船入港以来、火の元を用心させ、喧嘩口論はもちろん高声を出すことさえ禁じ、昼夜警吏が巡回してきびしく取締ったので、その困難は一方ならぬものがあった。福山にあった石川忠房も大いにこれを心配し、同15日斎戒して香を焚き

こと国の船ふき送れ日の本の たみをめぐみの天津神風

なる一首を詠んだところ、同夜小雨一過、風向きが南西にかわり、16日巳の刻(午前10時)ロシア船は、ともづなを解いて出帆した。この出港を見た箱館の人々は、ようやく生き返った思いで跡清めのおはらいをしたと伝えている。