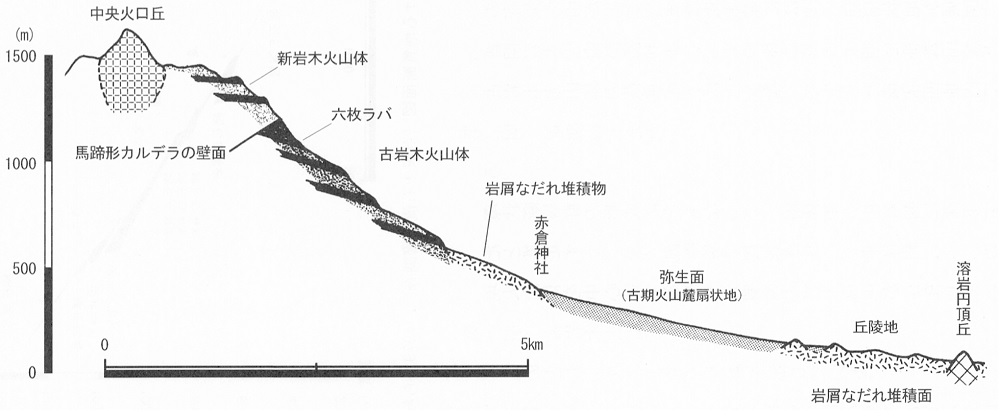

図10 赤倉沢における地質断面図

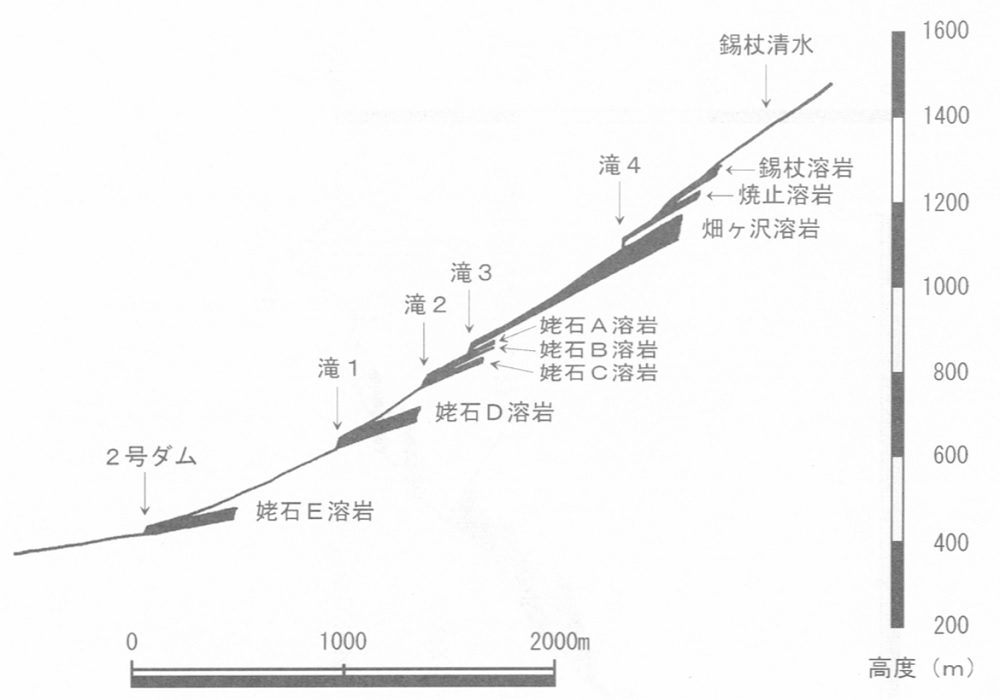

図11 蔵助沢における地質断面図(百沢土石流災害調査団,1979から転載)

まず、従前の代表的な見解を二~三紹介したい。大沢(一九六二)は次の三期に区分して形成史を編んでいる。

〔第二期〕古期成層火山を覆う新期成層火山が形成される。安山岩質溶岩を主とし、岩木火山の本体を構成するもので、頂上部から中腹にかけて分布する。その後、新期成層火山体の山頂部で崩壊・陥没が起こり、円形火口ができ外輪山が形成される。また、鍋森山・笹森山などの寄生火山(9)も誕生する。

〔第三期〕岩木火山の山頂において石英安山岩からなる中央火口丘である御倉石火口丘とドーム状の岩木山(狭義)が形成される。岩木火山体の誕生後に、末期的活動として水蒸気爆発が相次ぎ山腹に爆裂火口が形成される。

鈴木(一九七二)は、大沢(一九六二)の「新期および古期成層火山」を新期岩木火山とし、それ以前の火山活動を古岩木火山によるものとし、次のような見解を示している。

〔第一期〕古岩木火山

〔第二期〕新期岩木火山

また、塩原・岩木山団研(一九八〇)は次の三期に分けた噴火活動を示している。