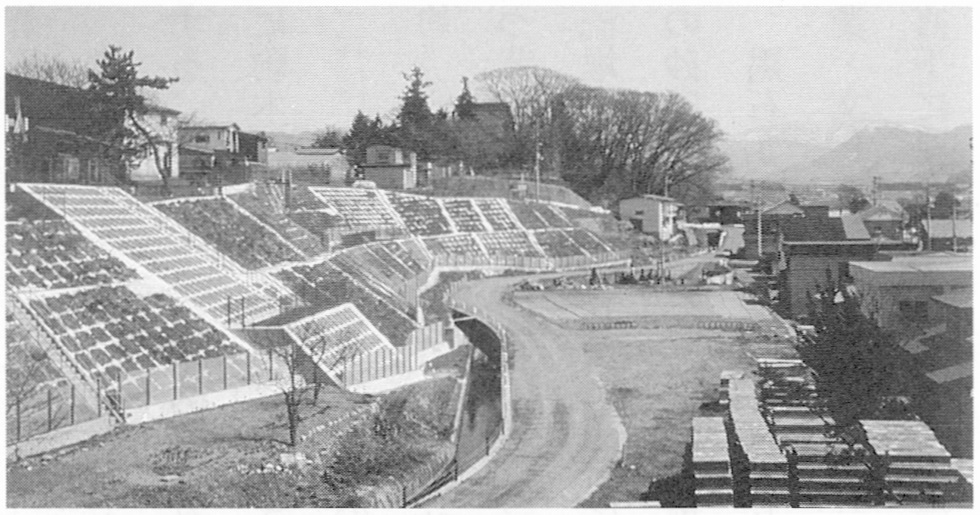

写真36 黒石大橋から牡丹平方面を望む(左側が黒石面)

図20に示したが、開析扇状地である黒石面は黒石市街地で標高約三五~九五メートルと約六〇メートルの高度差があって、一〇〇〇分の一〇~二〇と平野部側に大きく傾斜している。黒石市牡丹平(ぼたんだいら)、福民(ふくたみ)、柵ノ木(さくのき)、そして長坂などが位置する、六〇メートル以高では一〇〇〇分の一五~二〇と面の勾配が特に大きい。一方、丘陵側の高賀野、金屋および尾崎付近では約六〇~八五メートルであるが、舌状に張り出した尾上町原付近では約四〇~五五メートルで、一〇〇〇分の一〇とやや緩やかな面となっている。黒石面の勾配の相違と後述のボーリング資料から判断して、六〇~九五メートルの急傾斜面(黒石Ⅰ面)と三五~六〇メートルの緩傾斜面(黒石Ⅱ面)とに細分することができる。

なお、扇頂部の石名坂付近では上位の花巻面と五~一〇メートルの段丘崖で接するが、浅瀬石川の河床面とは約一〇~二〇メートルの段丘崖で、下位の常盤面とは尾上付近で七~八メートル、高賀野付近では約一五メートルの段丘崖で臨み、また平賀面とはほぼ連続している。

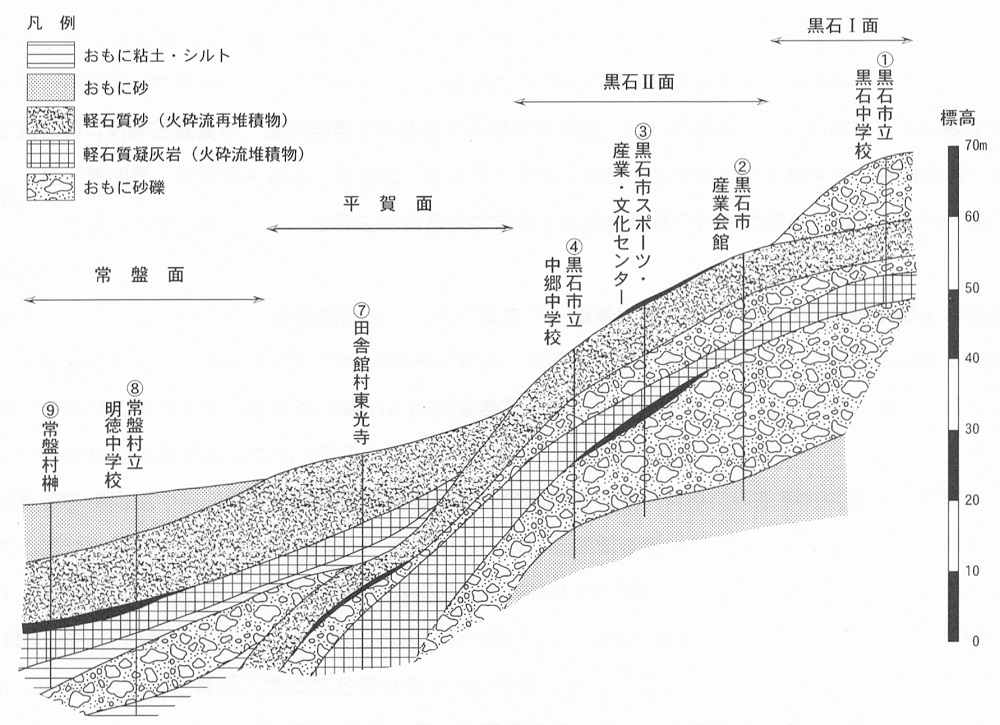

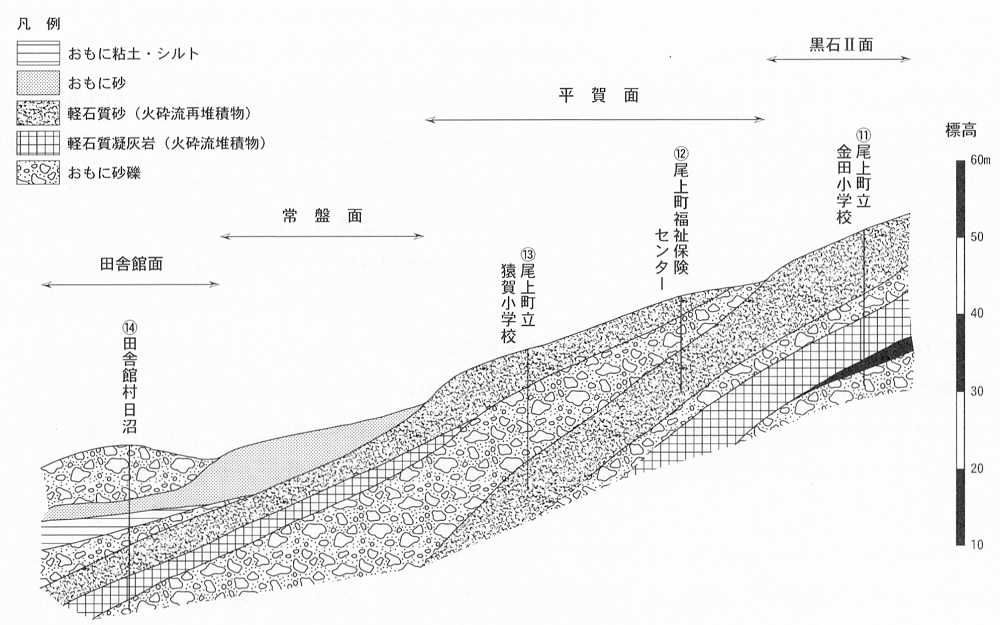

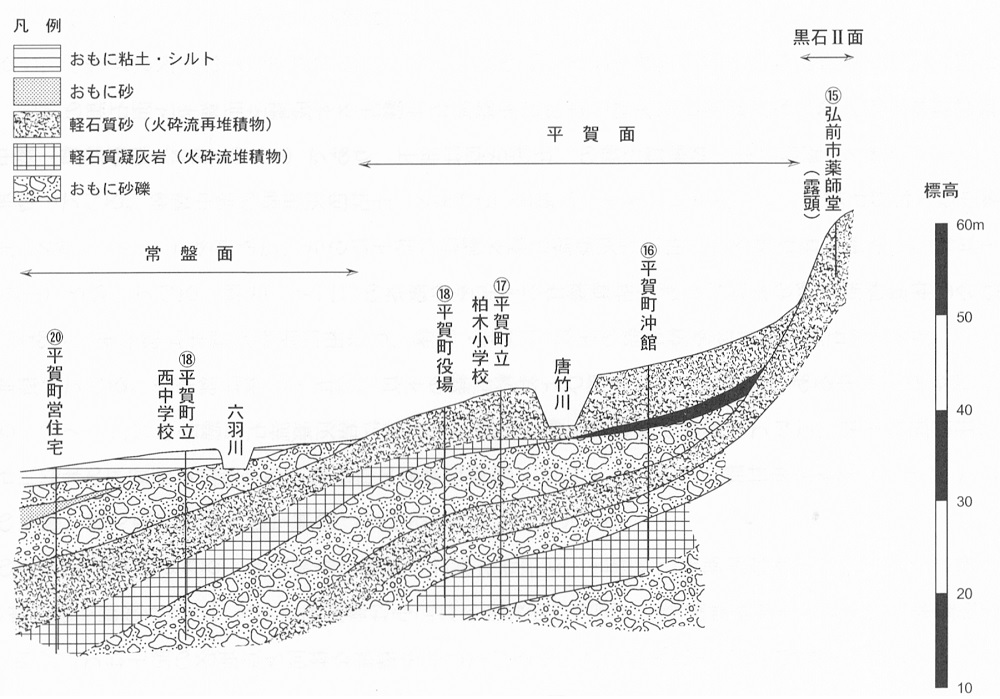

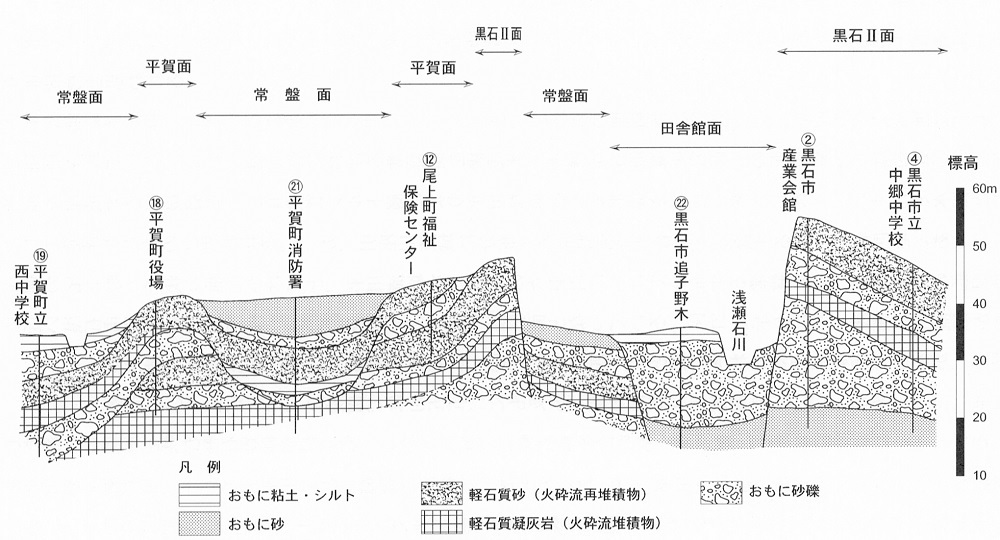

次に図23~図26に示したように、ボーリング資料に基づいて開析扇状地である黒石面の構成物について記述する。黒石Ⅰ面の構成層をみると、黒石中学校①(六八メートル)および尾上町金屋(六五メートル)では地表下一〇~二〇メートル間に駒木浮石流凝灰岩に対比される灰褐色軽石質砂層が認められる。軽石質砂層の上半部は含水性の高い、径〇・二センチメートル大の亜角礫~亜円礫(14)の混入が目立つ軽石質砂層(N値(15)二八~三一)で、底部には軽石粒混じりの砂礫層(厚さ約二メートルで、N値五〇以上)が堆積している。一方、下半部は異質礫の混入が少ない、粘土化した軽石粒の混入が目立つ黄褐色砂質凝灰岩(N値二二~三九)であって、おそらく本質的な火砕流堆積物と思われる。全体として、火砕流堆積物の直上および直下には、径〇・一~〇・四センチメートル大の亜角礫~亜円礫を多量に含む、崩壊の著しい未固結の砂礫層(厚さ約一〇メートル)が堆積している。

黒石Ⅱ面の構成層をみると、黒石市産業会館②(五五メートル)、黒石市立六郷中学校(五五メートル)、黒石市スポーツ・産業・文化センター③(四八メートル)、黒石市立中郷中学校④(四二メートル)、尾上町立金田小学校⑪(五一メートル)などでは、地表直下に厚さ約一四メートルの駒木浮石流凝灰岩に対比される灰褐色軽石質砂層が堆積している。軽石質砂層の上半部は含水性の高い、径〇・一~〇・三センチメートル大の亜角礫~亜円礫の混入が目立つ淘汰不良の軽石質砂層(厚さ八~一〇メートルで、N値二〇~四〇)で、局部的に軽石粒の密集層および崩壊の著しい砂礫層を挟み、底部には砂礫層(厚さ一~三メートルで、N値五〇以上)が認められる。下半部の約四メートルは本質的な火砕流堆積物と思われる黄褐色軽石質凝灰岩(N値五〇以上)が堆積している。火砕流堆積物直下には局部的に暗灰色有機質シルト(16)が堆積し、金田小学校では埋没樹と思われる腐食した埋もれ木が確認されている。ところで、浪岡町本郷⑤においても黒石Ⅱ面を構成する本質的な火砕流堆積物を確認している。その火砕流堆積物直上の泥炭層に含まれる埋没樹を年代測定した結果では約二万一〇〇〇年前の測定値が得られた(山口、二〇〇〇a)。

黒石面は山地から供給された砂礫を主体とする扇状地性の堆積物のほかに、約三万年前に流下した火砕流堆積物とその再堆積物によって構成されていると推定される。火砕流の流下後に多量の土砂が供給され、扇頂部に近い黒石Ⅰ面では厚さ一〇メートル以上の砂礫層がドーム状に堆積し、扇端部側の黒石Ⅱ面では火砕流直下に局部的に埋没樹が認められる。

図23 黒石市街地から常盤村に至る東西方向の地質断面図

図24 尾上町の東西方向の地質断面図

図25 平賀町の東西方向の地質断面図

図26 平賀町~尾上町~黒石市の南北方向の地質断面図