腰巻川流域の、三岳公園から中野四・五丁目そして富士見台にかけては西側に隣接する原ヶ平面と比高三~六メートルの急崖が認められるが、扇端部にあたる取上付近では原ヶ平面上の土手町・大町とほぼ同一面をなしている。また、城南および山崎にも松原面が分布し、中野一丁目の一部や富士見台においては原ヶ平面と急傾斜面で接している。松原面は、腰巻川流域では松原地区から取上地区にかけて、また土淵川流域では山崎から城南一丁目にかけては頂部が平滑な開析扇状地として展開している。また寺沢川流域の新寺町や在府町付近にも小規模ながら分布している。

ボーリング資料によると、松原小学校④(七〇メートル)・学園町(六一メートル)・第三大成小学校⑤(五〇メートル)・寺沢川流域の新寺町(五二メートル)や朝陽小学校(四七メートル)などでは、地表直下に碇ヶ関浮石層があって、下位に暗灰色軽石質粗粒砂層が五~七メートルの厚さで堆積している。軽石質砂岩の上部はN値が一〇未満と小さく、軽石粒の風化が著しく粘土化していることから風化層と思われる。下部は再堆積の特徴をもつ軽石質粗粒砂層(N値三二~四五)であって、角礫~亜円礫を多量に含み含水性が高い。軽石質砂層の下位には厚さ二~三メートルの有機質シルト(N値五~一五)と砂礫層(厚さ五メートル以上)が堆積している。軽石質砂層直下には、新寺町では泥炭層(厚さ〇・五~一メートル)と砂質シルト(二~三メートル)の互層が、朝陽小学校では砂質シルト層、砂礫層、そして下位には基盤の砂岩が厚く堆積している。

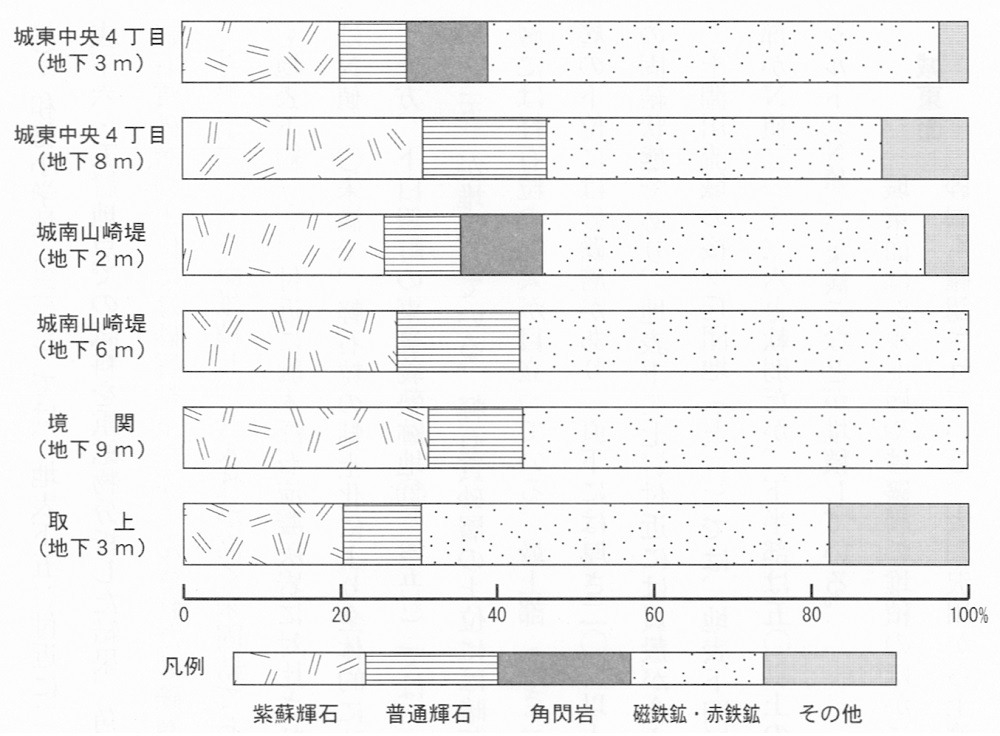

また、山崎一丁目(六八メートル)・稔町(五二メートル)でも碇ヶ関浮石層直下に五~八メートルの厚さをもつ軽石質砂層(N値二七~三八)が認められ、砂礫層や黒褐色有機質粘土(N値九~一〇)を挟んでいる。山崎一丁目および取上地区での地表下三・五メートル地点の試料(軽石質砂層)を重鉱物分析した結果、磁鉄鉱・紫蘇輝石・普通輝石の順で多く含まれ、角閃石を欠くことから駒木浮石流凝灰岩に相当する(図32)。

図32 市街地における火砕流起源の軽石質砂層の重鉱物組成