新興作物である「西洋林檎」は、もともと国内において消費習慣がなく、そのためわずかな増産がたちまち価格低下に反映した。そこで産地は、販路の拡張に力を入れるようになった。

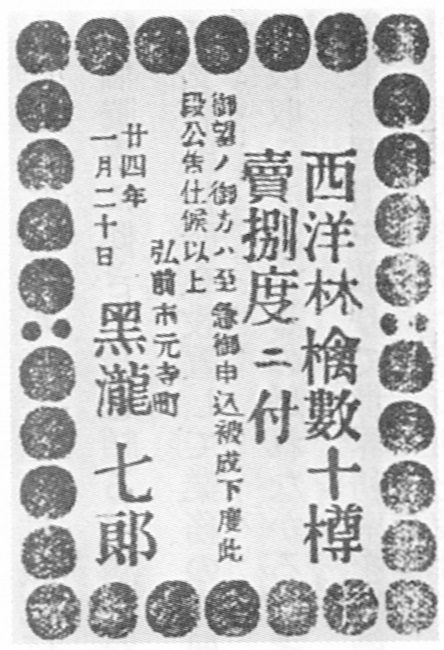

明治期、青森県農業の中心は米であったが、販売の中心はりんごであった。本県初のりんごの広告は、弘前の黒滝七郎によって明治二十四年(一八九一)一月の『東奥日報』に掲載された。また県外への移出もこのころから始まっている。弘前から青森を経て、海運によって函館をはじめ京浜、中京、阪神、九州と主要都市を中心に全国に販路が拡大されていった。『明治二十四年青森県産業統計表』及び、明治二十七年以降の『青森県統計書』によれば、明治二十四年のりんご収穫高及びりんご一箱当たり価格は七四四三箱、一九二円であったが、明治末の四十四年には、一〇九万一一二四箱、九三円となっている。生産量は約一五〇倍に増加し、価格は約半分に下落している。なお、この間の米価は、一石当たり六・五五円(明治二十四年)から一五・七六円(明治四十四年)へと上昇しており、実質的なりんご価格は、約五分の一に低下したことになる。急激な増産が大幅な価格下落を招いたのであるが、増産のペースに対して価格の下落幅が小さく、販路拡張の成果とも言えるであろう。

写真95 明治24年1月『東奥日報』の広告

初期の販路拡大の担い手は、主として指導的な生産者であったが、その中から共同販売が試みられるようになった。明治三十三年(一九〇〇)、弘前の楠美冬次郎が、同志を集めて大阪、名古屋方面にりんごの共同出荷を行った。同三十五年、販路拡張を目的に有力生産者の結集を目指して、「苹果(へいか)組合設立協議会」の設立(『東奥日報』、明治三十五年九月十二日付)、同四十三年、富田村(現弘前市富田)の斎藤主(さいとうつかさ)が大消費地の市場開拓を目指して弘前苹果会社を設立した(『弘前新聞』、明治四十三年四月十七日付)。さらに、明治四十四年九月には、「本会は産業組合法に依り設立したる林檎販売組合を以て組織」され、「県内に於いて生産したる林檎の販路の拡張」を目的とする「青森県林檎販路拡張会」が結成された(『弘前新聞』、明治四十四年十月一日付)。

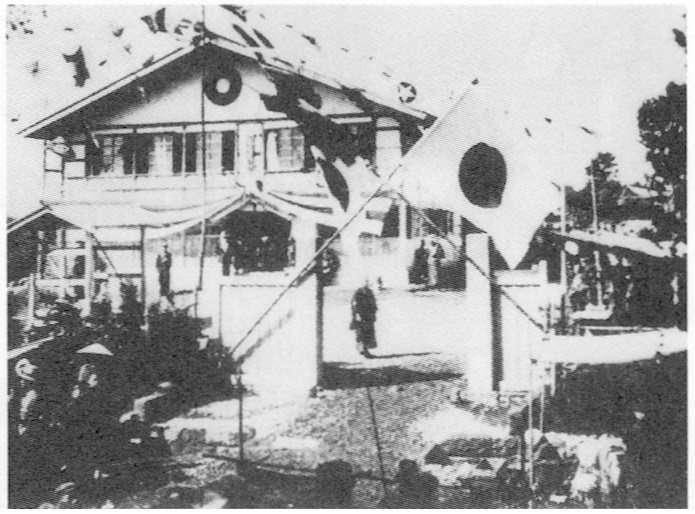

本県初のりんご専門産業組合は竹舘村林檎購買販売組合(現平賀町)であり、弘前では明治四十三年(一九一〇)の清水林檎生産購買販売組合である。そのほかにも三〇近いりんご専門の産業組合が結成されるが、有名無実の組合もあった。竹舘、清水は模範的産業組合と称されたが、いずれも相馬貞一(そうまていいち)、外崎嘉七(とのさきかしち)という屈指の指導者によって運営されたことが大きい。このようにりんご生産量の増大に伴って積極的な市場開拓が大きな課題として浮上してきたのである。

写真96 旧清水村樹木にあった清水林檎生産購買販売組合

なお、明治期の主な移出業者(屋号、営業場所)は、菊池三郎(菊池林檎店・弘前市蔵主町)、石井常吉(マル常果物店・同土手町)、皆川藤吉(同富田)、鷲尾栄輔(カネ市・同下土手町)、村田作兵衛(同中土手町)、兵頭茂(井印・同中土手町)、三浦豊五郎(マル天・同和徳町)、小枝専太郎(同和徳町)、堀内喜代治(ヤマ十・同蔵主町)、雨森潤次郎(弘前市)、山形藤次郎(同上)、石井又吉(マルみ・同松森町)、安井初太郎(同元寺町)、三浦豊五郎(大一組合・同代官町)、白戸商店(弘前市)、佐藤富作(同上)、佐兵合名会社(同土手町)、相坂商店(同土手町)、加藤松太郎(ヤマ加・中郡和徳町)であった(『青森県りんご発達史』第五巻、青森県、一九六五年)。

写真97 堀内林檎問屋(蔵主町)

りんご栽培の最初の危機は、明治二十年代以降の病虫害の頻発である。この危機に対し、綿虫・介殼虫では津軽独特の方法として「樹幹洗浄」が、心喰虫には袋掛けが採用された。樹幹洗浄は、一部精農家の園地ではサルスベリの木のように光沢を放ったと言われるほど熱心に行われた。また、袋掛けは、果皮が滑らかで色づきもよいという副次的効果ももたらし、後に袋掛けの主目的となっていった。しかし、これらの防除法は、多大な労力を必要としたため、雇用労働に依存する大規模経営を圧迫した。すなわち、前述の敬業社や興農社に代表される雇用労働中心の大規模経営は、労働集約的な病虫害の防除法が確立されていく中で、次第に衰退していった。

また、大規模経営の衰退は、部落有秣(まぐさ)場への栽培拡大とも関連している。明治中期からの病虫害の発生は、労働集約的な防除法を確立させたが、同時に、地主・商人をして、病虫害に侵されていない処女地である部落有秣場への開園に向かわしめた。日露戦争が始まる明治三十七年(一九〇四)の栽培面積一二四一町歩に対して、五年後の同四十二年には三二九二町歩と倍以上の急激な伸びを示している。この急速な拡大の理由は、日露戦争による好景気、他の畑作物に対するりんごの高い収益性である。そして、畑作の不適な傾斜地において、良質なりんごが生産できることが知られて以降、部落有秣場を開放分割して、大面積のりんご園を開設することが、地主や豪商によって競って進められた。その地代も、部落有地であるために格安で、当時、りんごの収益期間が未だ一〇年足らずであったが、投資対象として魅力ある作物であった。こうして、旧藩士の手によって弘前市街地に始まったりんご栽培は、資力のある地主によって郊外へ、そして病虫害を回避しながら傾斜地へと拡大し、津軽一帯を覆うほどに展開した。しかし、部落有秣場への展開によって地主的大規模経営が一時的に存続し得たとはいえ、粗放かつ雇用労働依存の経営であることには変わりなく、処女地といえども結局は病虫害に侵され、ついには経営破綻(はたん)へと突き進むこととなった。

明治期後半には、りんご産業の振興のために、集落内での共同栽培(「苹果栽培組合規約」、資料近・現代1No.四一八)や東京在住の資本家による株式会社経営などの参入も企画された(「津軽林檎栽培株式会社の発起趣意書と賛成者」、資料近・現代1No.四一九)が、後者の形態は成功せず、次第に小規模自作農経営が主流になっていった。