しかし「人ヲ喰し者をハ村々ニ而吟味くびり殺せしと言う」と「藤田権左衛門家記」の記事(資料近世2No.八)が語っているように、共同体内での規制はまだ働いていた。しかし人肉食いにとどまらず、些細な盗みでも殺される私刑が横行し、藩も事実上黙認の状態であった。隣人を殺して食糧を盗み食いした男が吊されて凍え死んだり、女・子供を含む窃盗団が全員首に縄を付けて川に沈められるなど、村の規律を守るためには容赦がなかった。

年を越した天明四年(一七八四)の一月から三月が餓死者のピークで、後潟村・郷沢村・目屋の沢・白沢村(現在の東津軽郡や西目屋の各村)など、村民が死に絶え「潰村」になった村も少なからずあった。また、餓死だけでなく疫病で死ぬ者も多数いた。放置された死体は疫病の媒介になり、かろうじて生き延びた者も、衰弱して抵抗力が弱まっているところに、疫病にかかり命を落とす者が多かった。厳寒期を越えた天明四年二月以降の死者は、疫病死が中心であったとみられる。また、治安の悪化からか、領内各地で火事も頻発している。

在方においての惨状の跡は菅江真澄(すがえますみ)や橘南谿(たちばななんけい)の紀行文も記録している。天明五年八月に津軽を旅した真澄は、自身人肉を食べたという乞食の告白を聞いた。南谿は天明六年春に訪れたが、飢饉後二年がたっても骸骨が路傍に散乱しており、最初は目を背けていた南谿も、しだいに見慣れてきたと述べる。外浜のある廃屋では、竈(かまど)のあたりに骸骨がごろごろ転がっているのを目撃したという。

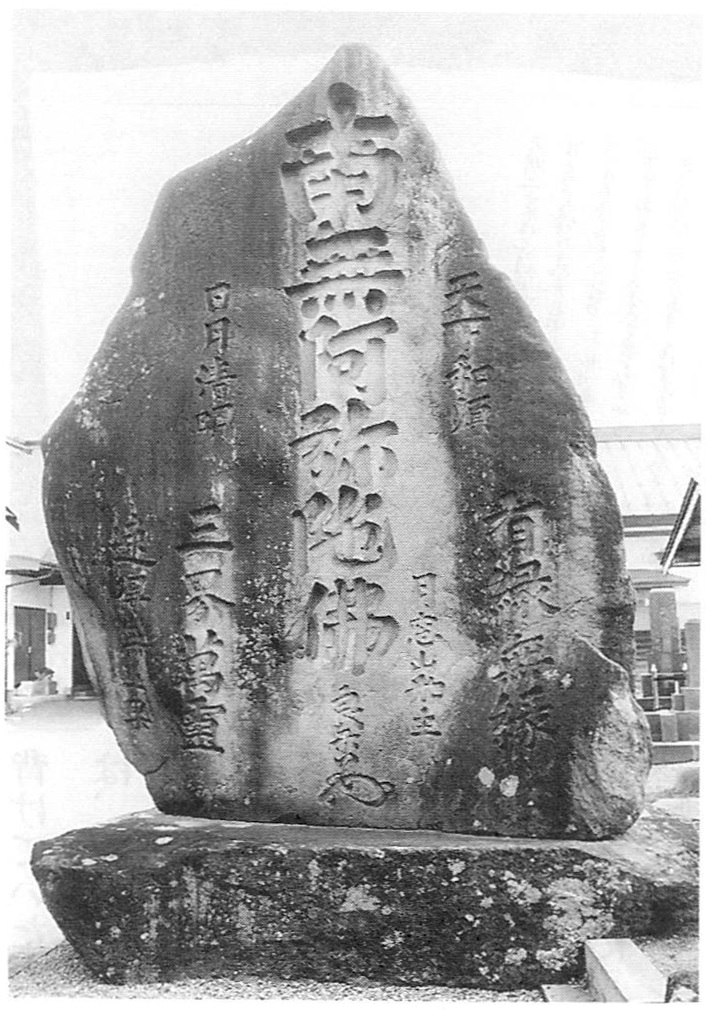

図124.弘前市専修寺の飢饉供養塔