これまで述べてきた標符の形態から、宝暦五年の米切手は標符に該当しないことは明らかであり、実際に疑問視もされてきた(瀧沢武雄『日本貨幣史の研究』一九六六年 校倉書房刊)。「小通」「切通帳」「切手形」の可能性もあるが、大きさ(たて三〇・四センチメートル、横一三・三センチメートル)と紙質が違い、該当しない。実物が確認できなかったことが一番大きいが、改革期の宝暦五年の発行であったこと(ただし標符の発行は宝暦六年からであり時期的にも一致しない)、調方や運送役といった宝暦改革の担い手の役所印が押されていたことなどに加え、一般的な藩札の形態に似ていたことが、誤解されたまま標符として認識されてきた理由である。「米標符」とされることもあるが、史料上確認できない。

この宝暦五年の米切手の特徴は、以下のようにまとめることができる。

①発行年はすべて宝暦五年の三月か四月である。

②米切手の表示内容量はすべて一〇石である。

④裏面の年月日は、基本的に標符廃止後(宝暦七年七月以降)であるが、直前の六月のものもみられる。

⑤裏面が宝暦八年のものの発給者には人名が記されているが、同七年のものはすべて御運送役である。

以上の特徴を、これまで述べてきた宝暦改革の流れの中に組み込むと、米切手と標符の関係は、次のようにとらえられる。

宝暦四年閏二月十五日、藩(調方役所)は江戸への「御国仕送」の実施に当たり、領内の富裕者から金銭を供出させ、引き換えに「米切手」を発行することにした(資料近世1No.九〇六)。当然、その発行は農作業に入る前であり、米の蔵出しは収穫後に設定される。これら一連の作業は御用達町人に命じられることになったが、そのためには、前述したように、領内の銭遣いを銀遣いに変更する必要があり、また、足羽を頂点とした商人の組織化と統制を図る必要があった。そこで、同四年は準備期間に当てられ、体制が整った翌五年の三月と四月に米切手が発行されることになった。発行者が調方であり、一連の政策を任された御用達が受領者となっていたのはこのためである。そして、受け取った御用達から領内の富裕者に、この米切手が金銭供出の代わりとして与えられることになったのである。なお、一〇石に統一されたのは、蔵米札の表示内容量が、米の場合、普通は一〇石かその倍数、またはそれに相当する俵数で示されることが一般的だったからである(雨森久衛『弘前藩の藩札』一九八六年 ワープロ出版社刊)。

しかし、この政策は、同五年の大凶作によって当初の目的を達成することなく、多くは調方・御用達の手元に残ることになった。そして、大凶作に直面した藩は、より強力な経済統制・金融統制を実施することとし、標符の発行に踏み切ったのである。

ところが、その標符の発行がもとで乳井は失脚。万事、改革以前に戻ることになり、宝暦五年の米切手が再び活用されることになった。米切手の裏面に御運送役とあるのは、同六年六月十五日に御用達町人が御運送役と改められていたからである(資料近世1No.九三一)。裏面が宝暦八年のものに人名が記されているのは、この段階で御運送役が廃止されていたからであるが、この三人は宝暦四年十二月当時、運送方にあった者たちであり(「毛内有右衛門筆記」宝暦四年十二月条 弘前市立図書館蔵)、実質的にはこれまでと同様に、運送役が果たしてきた仕事に当たっていたことになる。

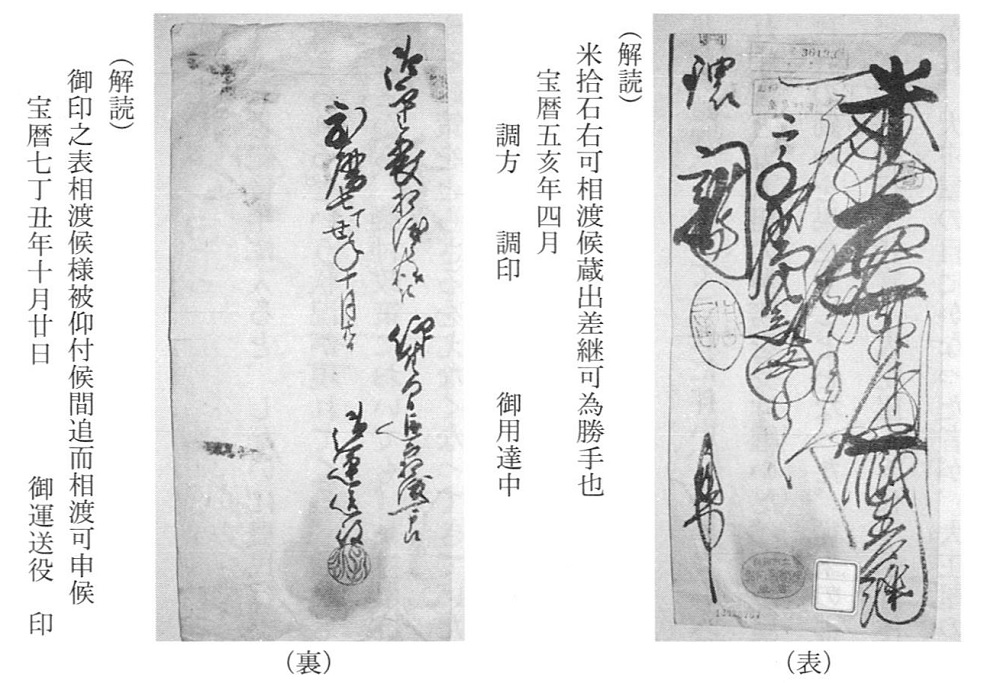

図141.宝暦5年3月発行の米切手

目録を見る 精細画像で見る

図142.宝暦5年4月発行の米切手

以上が、宝暦五年の米切手と標符(通帳)との関係である。つまり、宝暦四年時における米切手発行策の策定と準備→同五年三月・四月の米切手発行→同年の大凶作による米切手発行策の挫折→同六年九月からの標符発行→経済的混乱により同七年七月に標符策廃止→同七年六月以降の宝暦五年の米切手の再利用策実施、という展開が示すとおり、この宝暦五年の米切手と標符は別物ではあったものの、宝暦五年の大凶作をはさんで、極めて密接な関係にあったのである。(詳しくは、瀧本壽史「弘前藩宝暦改革における『標符(通帳)』の形態について」『弘前大学国史研究』一一一を参照いただきたい。)