その断絶を救い下国安藤氏の宗家を継いだのが、潮潟四郎重季の息男、すなわち十三湊の下国安藤盛季の舎弟の安藤四郎道貞の孫に当たる安藤政季である。嘉吉二(一四四二)年の十三湊滅亡の時、南部軍に生け捕られていた政季は、糠部八戸にて安藤政季と改名した。茂別館主の下国家政の実兄に当たる。

享徳三(一四五四)年、安藤政季は晴れて武田信広・相原政胤・河野政通らを従え、南部大畑より、蝦夷島に渡った。志苔館と戸井館の二館のうち、戸井館が一五世紀初頭に陥落したのちは、志苔館とその支館の与倉前館・弥衛門川館がたたずむ蝦夷島南部の地に、享徳三年の安藤政季の渡海を一大契機に、安藤氏支配下の土豪層が波状的に渡島してくる。彼らは自らの生活の居館として、あるいは軍事的な城館としての「館」を築造した。『新羅之記録』によれば、その数一二という。参考までに、その所在と館主名を示すと表1・3・2および図1・3・3のようになる。

この諸館間の海岸線の距離は、八巻孝夫の調査によると、平均距約一五・四キロメートルとなるという。八巻は、この程度の距離は、当時の和船であれば、寄港地としても程よい距離であるとし、この規制が館主たちの自己規制なのか、安藤氏によるものかと問題を提起している(前出「北海道の館」)。前の志苔館の創建との関係でいえば、「海の領主」安藤氏が、何がしかの指導を「日ノ本将軍」としておこなっていたと見るのが自然ではなかろうか。

表1・3・2 道南の十二館とその館主

| 館名 | 所在地 | 館主 |

| 志濃里館 | 函館市志苔町 | 小林太郎左衛門尉良景 |

| 箱館 | 函館市函館山麓 | 河野加賀守右衛門尉政通 |

| 茂別館 | 上磯町茂辺地 | 下国安東式部大輔家政 |

| 中野館 | 木古内町字中野 | 佐藤三郎左衛門尉季則 |

| 脇本館 | 知内町字涌元 | 南条治部少輔季継 |

| 穏内(おんない)館 | 福島町字吉岡 | 蒋土甲斐守季直 |

| 覃部(およべ)館 | 松前町字東山 | 今泉刑部少輔季友 |

| 大館 | 松前町字西館 | 下国山城守定季 |

| 相原周防守攻胤 | ||

| 袮保田(ねぼた)館 | 松前町字館浜 | 近藤四郎右衛門尉季常 |

| 原口館 | 松前町字原口 | 岡部六郎左衛門尉季澄 |

| 比石(ひいし)館 | 上ノ国町字石崎 | 厚谷左近将監重政 |

| 花沢館 | 上ノ国町字勝山 | 蠣崎修理太夫季繁 |

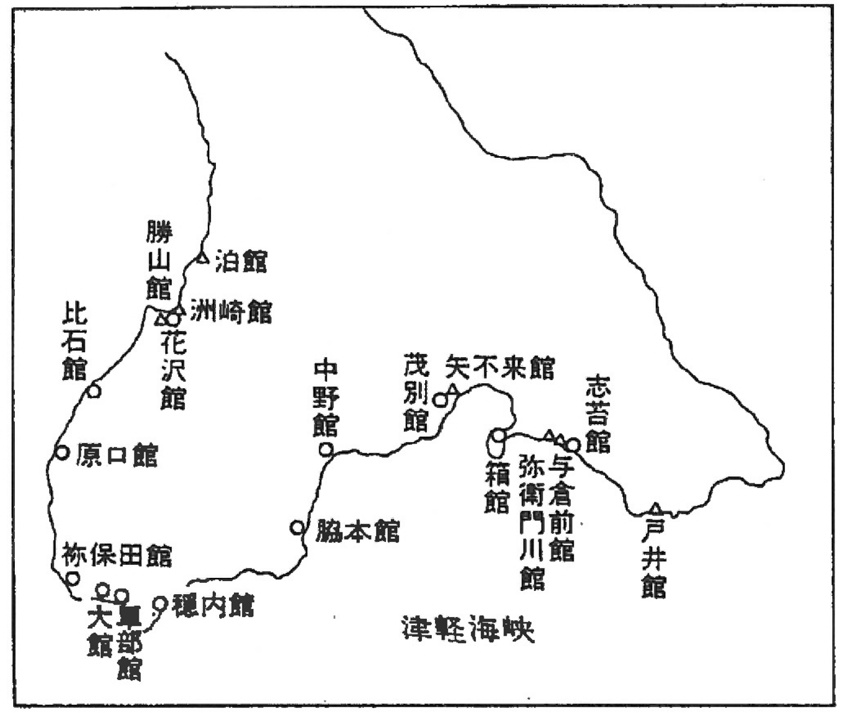

図1・3・3 道南十二館とその他の館

(○は十二館、△はその他の館)

さらに館相互のかかわり方でいえば、これら諸館は単独で存在していたというより、一定の地域的な連携があったと考えられる。一つは、戸井館亡き跡の、志苔館から茂別館・中野館の地域連合である。この地域は、一四世紀末から一五世紀初頭の志苔館と戸井館の築造に象徴されるように、蝦夷島の南でも逸早く「渡党」によって商業都市的地位を獲得していた。アイヌとの交易が活発になるに伴い、「渡党」と中世アイヌとが交易をめぐって競合する地域でもあったので、ほかの館以上に、アイヌとの対応においては、敏感にならざるをえなかった(春日敏宏「松前藩成立期に関する一考察」『松前藩と松前』19)。そのような中、戸井館の崩壊によって、志苔館がいよいよアイヌとの最前線の城館となった。志苔館は和人勢力の結集地として、経済的にも防衛的にも、その機能的整備が強く求められることになったのである。

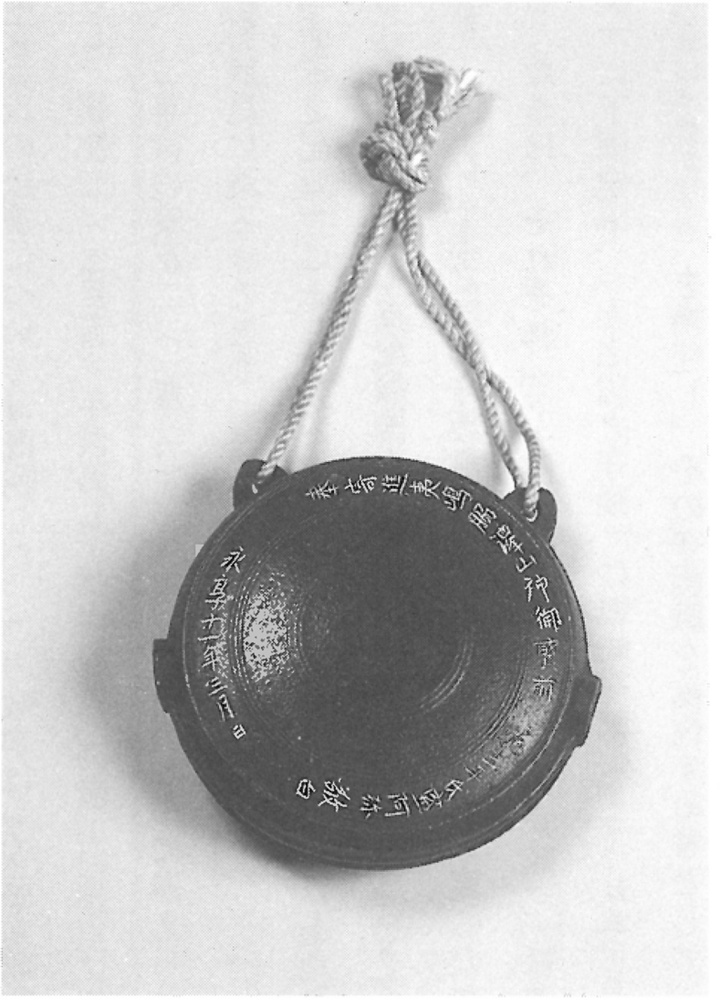

ここでまた一つの宗教的な仮説を提示したいと思う。それは、かの永享十一(一四三九)年の紀年をもつ「鰐口」にかかわっての仮説である。「奉寄進夷嶋脇澤山神御寳前 施主平氏盛阿弥敬白 永享十一年三月日」と刻まれているこの「鰐口」から、「脇澤」とは石崎の「宮の沢」を指すので、「澤山神」なる神社が石崎に存在していたことは間違いない。「平氏盛阿弥」を特定視することは容易ではないが、「阿弥」という「阿号」を名乗っていることから、念仏系信者であろう。推測をたくましくすれば、永享十一年以前のある時期、「平氏盛阿弥」を中心とする「渡党」たちが、昆布漁や鍛冶業などの順調なる生業を祈念して、石崎の「脇澤」の地に「山神社」を勧請したのではなかろうか。

鰐口(市立函館博物館提供)

一種の生業神として勧請された「脇澤山」神社が、志苔館主の小林重弘の末裔の良景-良定の世の戸井館の崩壊後から永享十一年のある時期、志苔館を守護する「館神」としても祀られるようになったと考えることができないだろうか。

先住のアイヌと隣接する地内の東端の石崎に所在する渡党の生業神としての「脇澤山神社」を小林氏が「館神」として取り立てたという仮説である。

またアイヌと居住空間を接する石崎には、もう一つの宗教的施設が、小林良景-良定の世に整えられていたように思われる。日蓮宗の日持が遺跡として伝え残した「経石庵」の整備がそれである。一般にアイヌは、和人と宗教観を異にし、とりわけ、墓地を最も忌避したという。小林氏は、対アイヌの宗教的忌避も兼ねて自らの氏寺ないしは和人の共同墓地として、日持の遺跡の「経石庵」を整えようとしたと考えるのは、うがちすぎであろうか。

人によっては、志苔館と石崎の地理的距離から、「館神」のこと、この「経石庵」を志苔館ないし小林氏に結び付けて考えることに異を唱えるかもしれない。また、中世の和人地は天文二十(一五五一)年の「夷狄之商船往還之法度」によって、西は上ノ国、東は知内を限っていたことを理由に疑いを示されるかもしれない。既述した志苔館を茂別館・中野館の広域ゾーンで捉えると同様に、東部の石崎も志苔館-石崎のゾーンで考えてみてはどうであろうか。館の築造は、館主、従者、さらには「渡党」の和人の居住空間であった。アイヌと隣接する石崎地区は、志苔館にとって、戸井館亡き跡の一種の「宗教ゾーン」であったように思われる。

戸井館の崩落後からコシャマインの戦いが勃発する長禄元(一四五七)年までの時期とは、志苔館にとって、石崎地区の「宗教ゾーン」化に象徴されるように、宗教の充実期でもあったのではあるまいか。