結局この金策は同二年中に三万両分の太政官札が貸与されることで決着をみた。さらに、明治二年には財政難に苦しむ藩にとりさらに困難な状況が出現した。この年は夏場の冷涼が災いして大凶作に陥り、収穫は七万一四六六石と、平年作二七万四四八二石のわずか二割六分にまで落ち込んでしまった。たちまち米価は急騰(きゅうとう)し、多くの飢餓民が都市部に押し寄せたため治安が悪化し、生活難と相まって世情は暗くなる一方であった。このころ、青森の廻船問屋滝屋善五郎は日記の中で、いまだに藩が支払うと約束していた兵隊の宿代も下されず、このままでは青森の町は惣潰(そうつぶ)れにならざるをえないと嘆いている(「家内年表」明治二年十月六日条『青森市史』第七巻)。また、戊辰戦争終了直後の混乱した中では、販路が混乱していたために商船の入港がなく、大きな商取引もない状態がしばらく続いた。

よって、藩が次にとった打開策は家禄の削減や藩札の濫発(らんぱつ)など、多くは経済的に不健全なものでしかなかったが、本項では藩札の発行について考察することとしよう(財政打開策については本章第三節二参照)。

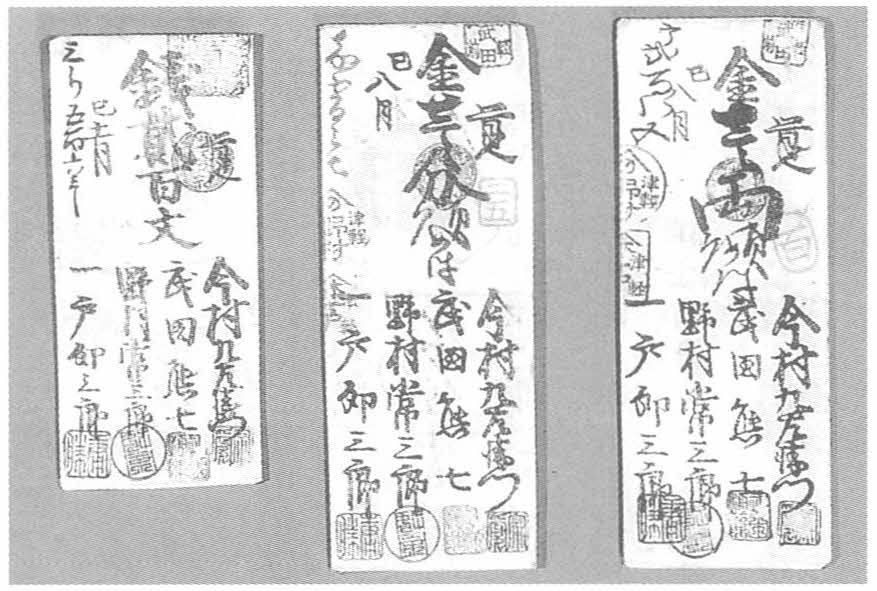

弘前藩が戊辰戦争後、藩札を発行し始めるのは明治二年(一八六九)八月からである。その方法は朝廷から貸与された三万両分の太政官札を信用の裏付けとし、発行を弘前の御用達商人武田熊七(くましち)・一戸卯三郎・今村久左衛門・野村常三郎ら四人に任せる形をとることで、通用の円滑化を図った。金種は少額取引に用いる銭札から一分金・二分金・一両などの金札まで数種類あった。

本来、藩札は抵当分の米や金の額以内の発行でなければ、経済的にはインフレ要因になるため、厳に濫発は控えねばならないはずである。ところが、従来の藩札はたびたびこの原則を無視して発行され、たちまち不換紙幣化するのが常であった。特に戊辰戦争直後は全国的にどこの藩でも財政難にあえいでおり、経済状態は不健全きわまりなく、加えて贋金(にせがね)が横行して紙幣の信用は地に墜ちていた。弘前藩でもこの例に漏れず、藩札の発行額は加速度的に増加して、ピーク時では実に三〇万五五〇〇両にまでのぼっていた(『津軽承昭公伝』明治四年十二月四日条)。また、粗悪な贋札も領外から入り込んだようで、中には贋金とは知らずに使用して揚屋(あがりや)入りとなった者もいた(「諸稟底簿(しょりんていぼ)」明治三年十月二十三日条 弘図津)。

図69.明治2年発行の藩札

新政府は贋金製造を取り締まることと、諸藩の藩札に対して厳重な監督を行って濫発を抑止する一方、すでに発行されたものについては速やかに兌換(だかん)するよう、度重なる指令を出していた。ところが現金融通のめどが立たない弘前藩ではこの指令に応(こた)えられず、事あるごとに増刷を企画した。たとえば、明治三年八月に藩は損耗した藩札を新札と交換する旨の布令を出したが、この機会に会計署権少参事三橋(みつはし)左十郎は新たに銅板を作り増刷を計画していた。ところが、まもなく東京から帰った同署飯田巽(たつみ)が中央情勢を説き、我々は切腹して責任をとればいいが、藩知事津軽承昭(つぐあきら)に対する新政府からの譴責(けんせき)はどうするのかと強く迫ったため、増刷の件は実行されず、銅板も廃棄されて、摩耗(まもう)した札の交換と多少の予備札の印刷で終了した(『津軽承昭公伝』明治三年八月二十三日条)。

その後、弘前藩では藩札発行量の縮小に努めたが、作業は遅々として進まず、明治四年(一八七一)七月の廃藩置県前までに四万四七二三両余を消却したにすぎなかった。四年四月にすでに藩札製造器を破棄して新たな紙幣は流通していなかったが、それでも廃藩時にはなお二六万八〇四両という巨額の不換紙幣が出まわっていたのである。もちろん、このような藩札が額面どおりに通用するはずはなく、明治四年八月ころの市場では打金(うちきん)(現金)一両に対して藩札は二分~三分と、ほぼ半分から四分の三まで価値が下落していた(資料近世2No.六一七)。その後、処分しきれなかった藩札高は太政官札高にして一三万九〇九三両と銭三貫三三〇文と換算され、兌換処理は大蔵省の管轄に移された。