日珖は

佛心院と號した。【伊達

常言の男】

伊達(油屋)常言の子で、天文元年堺に出生した。稍々長じて堺

頂源寺(現西湊町

長源寺)の第二世日沾に師事し、十七歳三井寺の勸學院宥尊に就いて、倶舍、唯識を學び、奈良に趨いて戒律を受け、比叡山に登り、尊契に就いて台教を習ひ、其蘊奧を盡くした。斯くして一山の請により、大衆の爲めに三大部を講じ、大衆は重寶の紫袈裟を贈つて、其勞を謝した。【紫衣の嚆矢】日蓮宗に於て紫衣を着るは、之を以て嚆矢とする。

日珖は此紫衣を、京都の

妙顯寺に傳へた。天文二十年南禪寺に禪要を探り、又美濃に遊んだ。弘治元年二十四歳京都

頂妙寺の第三世となり、堂舍の修繕に努め、三年四月權僧正に任ぜられた。(佛心歷代師承傳)【

頂源寺再興】永祿元年

頂源寺の本堂、刹堂及び番神堂を再興し(

日珖筆行功部分記)又入洛して神道を卜部兼右に學び、其奧祕を傳へられ、(佛心歷代師承傳)四年九月父

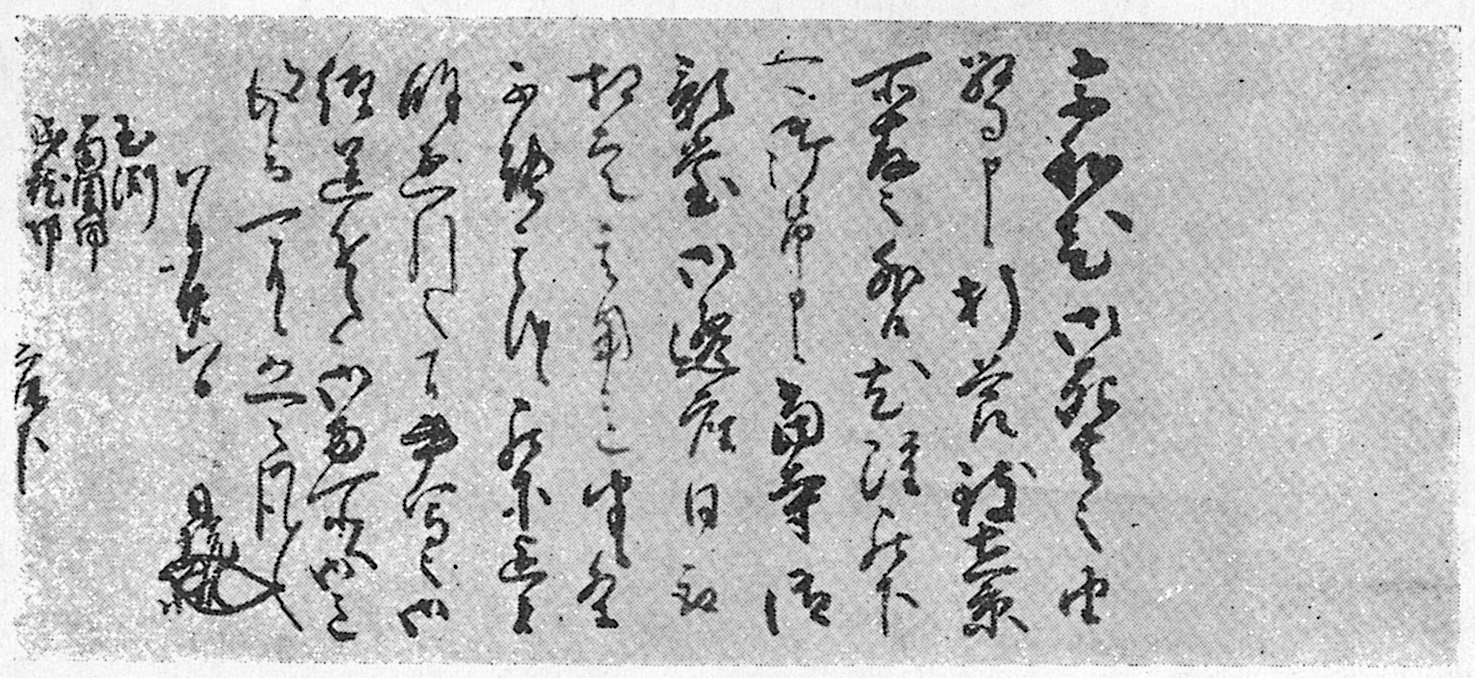

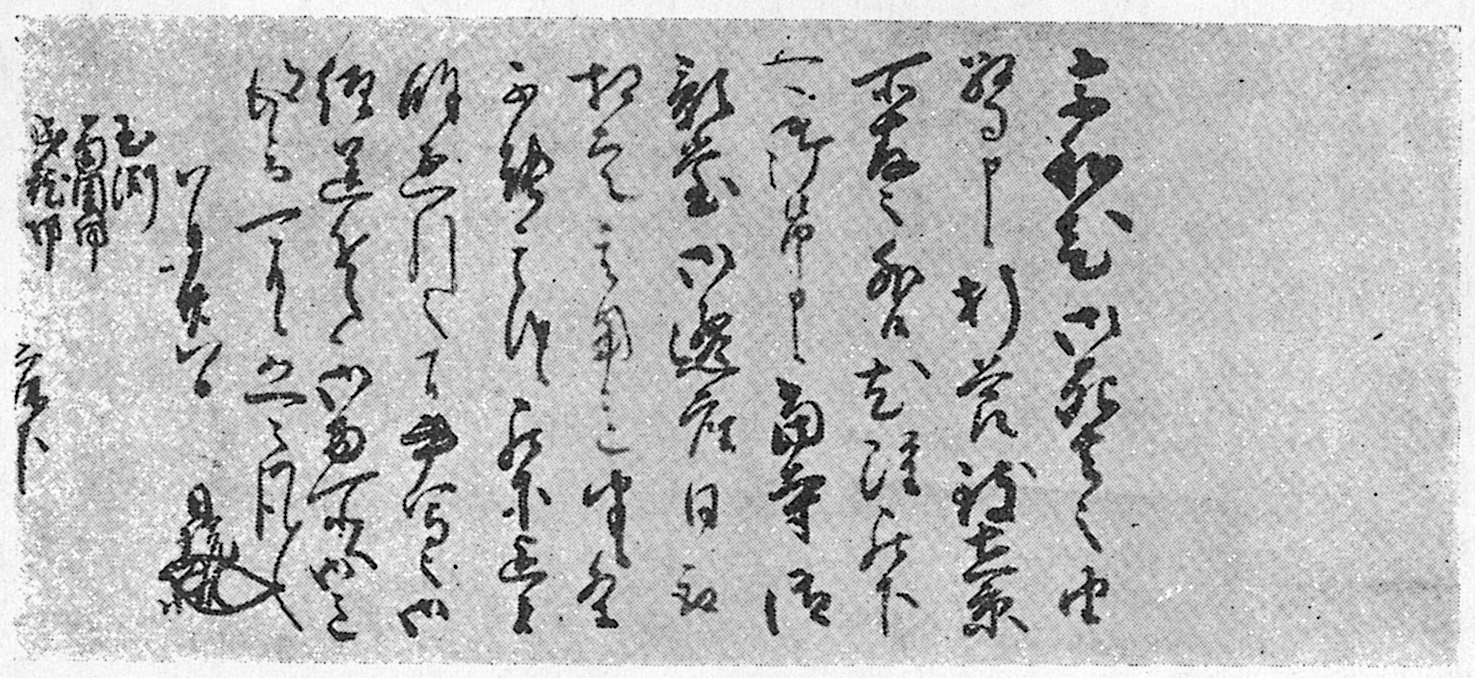

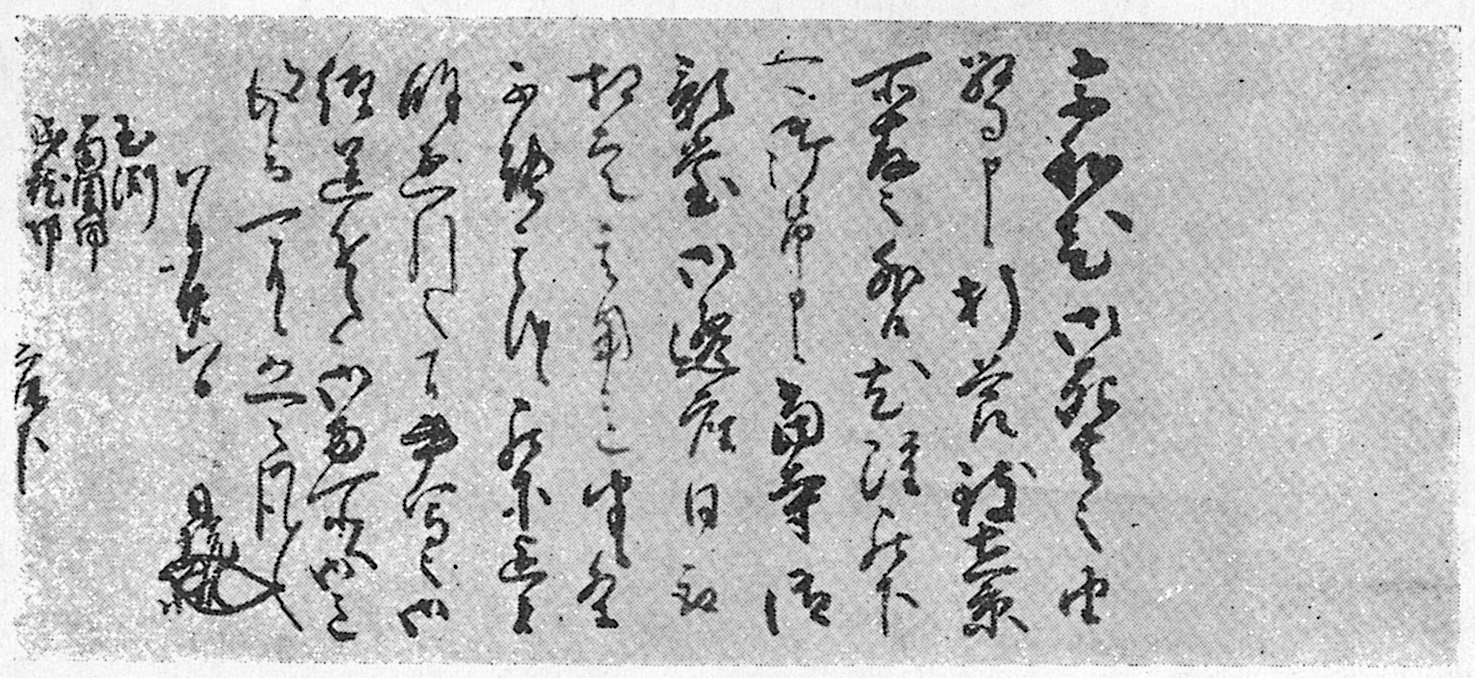

常言の爲めに、悟道の要諦を書して之を贈つた。(

常言宛

日珖書狀、佛心歷代師承傳)十二月

三好實休日珖を久米田に請して戒を受け(

日珖筆己行記)五年安居の地東西三町、南北五町を割いて之を寄附し、道場を興立せんとした。(佛心歷代師承傳)是歳正月より三月に至るまで高屋に居城、三月五日實休久米田に於て戰死するや、同夜

日珖は城中の諸男女を率ゐて堺に還つた。(己行記)十一年四月寺地を夷げ礎石を据ゑ、五月父

常言巨財を抛つて寺院の建築に着手し、(佛心歷代師承傳)土佐より虹梁を牽き、大殿、影堂、主殿、樓門、廻廊、四足門、鐘樓、南北の學舍、經藏及び菊仙坊、學忍坊、

常得坊、

常琢坊等、凡そ叢林として具備すべき殿堂を建築した。(己行記)【

妙國寺創建】是に於て

頂源寺の開山

妙國院日祝の院號を取つて

妙國寺と稱し、山號を

廣普山と號し、

日珖は其開山となつた。十月講席を開き、元龜三年六月に至つて終つた。

日珖は又

山光院日詮、

常光院日諦と謀つて、台教を輪講した。(佛心歷代師承傳)【

泉南三光會】世に之を

泉南の三光會と稱し、

尊秀、智鏡、

日重等の英俊も亦之を聽講した。これ檀林の先蹤とも見るべきものである。(本化別頭佛祖統記)元龜四年四月

頂妙寺囘祿の災に罹つたが、

日珖は時に止觀不思議境を講じた。天正元年周ねく宗祖の書を閲して、當家の論義を著し、二年三月入洛して、

頂妙寺を修營して輪奐の美に復した。五月相國寺に於て、

織田信長に謁し、七月には

本法寺の歌會に列席した。三年九月近江坂本に於て、一七日間晝夜二次の説法をなし、

妙顯寺の

日教、明智光秀等來聽し光秀は古筆色紙を贈り、

日珖亦後柏原院宸筆の詞花集を贈つた。【阿波の宗論】十月阿波より宗論の義を註進して來た。是に於て同國勝瑞に至り、三好長春に謁し、專念宗の僧と宗論を鬪はし、數囘論義を重ね、終に之を折伏して感狀を與へられ、又高野の學匠圓正と、三問三答して、悉く其邪義を摧いた。(佛心歷代師承傳)三好別記に、此時の宗論には、日蓮宗が負けたやうであつたが罰もなく、眞言宗が勝つたやうであるけれども、利生もなく、阿波一國愈々日蓮宗が繁昌したと記して居る。同五年には倶舍界根品並びに安國論を講じた。(佛心歷代師承傳)七年

織田信長の命により、【安土問答】五月近江の安土に至り、貞安と宗義を問答し、問答四、五囘に及んで、遂に

日珖の敗との宣言を與へられ、安土の

正覺院に謹愼を命ぜらるゝこと十餘日、六月十二日に至つて其禁を解かれた。是に於て法難を避けて、坂本の妙壽院に入り、翌日京都の

頂妙寺に歸り、堺に遁れて隱居した。(己行記、佛心歷代師承傳)【家康來遊】同十年

德川家康は

穴山梅雪と共に堺に遊歷し、家康は

松井友閑宅に館し、梅雪は

光明院に宿した。六月二日信長本能寺に於て弑せられ、其報至るや、家康は急遽歸國せんとした。時に

日珖は盛膳を陳べて、茶を侑めた。家康は手に茶碗を受けて、其名を問ふた。

日珖は灰被と答へた。其音早勝と聞こえたので、家康は吉兆として茶碗を請ひ受け、

油屋常言の謀に從ひ、賈客の體をなし、大和路より伊勢の白子を經て、海路遠江に歸つた。後其茶碗の返禮として、光堂天目に寶の一字を

朱書して、之を贈つた。梅雪は京都路に出で、終に土冦の手に殪れた。(治要錄)是歳一夏、倶舍頌疏全部を講じ、冬復之を續講した。(佛心歷代師承傳)同十三年七月

豐臣秀吉の命により、赦されて安土の誓文を破られ、大阪に至つて秀吉に謁し、八月上洛して、諸寺に謝し、前田玄以に面して、其好意を謝し、

微案抄を獻じた。(己行記、佛心歷代師承傳)同十四年三月下旬、豐後國主

大友宗麟妙國寺に宿した。(治要錄)同十八年五月、番神堂拜殿建立の志を以て

頂妙寺に説教し、又

神道同一鹹味抄を述作し、文祿二年九月重ねて

妙國寺に説法した。時に歳六十二であつた。(佛心歷代師承傳)文祿年中、中山法華經寺の

日典其靈寶を散逸するや、

日珖は之を訴へて、遂に

日典の職を退かしめ、【

中山寺中興】

中山寺の輪番制度を確立し、衆の懇請と幕府の命とにより、同三年の秋、同寺に瑞世し、輪番の始祖となつた。

頂妙寺の日曉は二祖に、

本法寺の

日通は其三祖となり、是より妙國、頂妙、本法の三寺は、輪次に中山に首班となることゝなつた。(治要錄、佛心歷代師承傳)慶長三年八月二十七日春秋六十七歳を以て、中山に示寂した。遺弟

日通は遺骨を收め、之を京都

本法寺の妙雲堂に納めた。【弟子及び受法者】弟子一百餘人、就中日曉、

日通、

日統等を駿足とする。受法七十餘人の中、野口太郞右衞門、加賀

七郞兵衞、

三好實休、溝淵三郞右衞門篠原

伊賀守、同

越前守、同孫一郞、十河千松等は其主なるものであつた。(佛心歷代師承傳)【著書】述作の書に、前記

神道同一鹹味抄、

文句無師、

安土問答記錄、

宗門眞祕要略、

當家論義抄、

微案抄等がある。(日宗著述目錄)其中

文句無師は、

日詮、

日諦と

日珖との合著である。

第十八圖版 日珖書狀