津軽の北ということから、当然のなりゆきとして導かれる、渡嶋を北海道とする説が、近年の学界では有力である。しかしその前提には、当時の「津軽」を現在の津軽半島一帯にまで広げて考える理解があり、この点についてはさらに慎重に検討しなければならない。というのは、中世になっても、津軽三郡ないし津軽四郡と称されて「津軽」の名を冠せられた地域は、津軽鼻和郡(津軽半島南部から、その南方の岩木川左岸地域)・津軽平賀郡(岩木川上流地域)・津軽田舎郡(黒石市・南津軽郡尾上町・田舎館村付近)、およびそれらよりは遅れて史料に登場する津軽山辺郡(黒石市・南津軽郡浪岡町付近)だけであって、これらの地域には津軽半島北部は含まれていないのである。そこは「津軽」ではなかった可能性が高い。

津軽半島海辺部は、中世になって国郡制が本州の北端にまで及んだ段階でも、「郡」の名がつかない、外浜(そとのはま)(陸奥湾岸沿い)・西浜(にしのはま)(日本海側)と呼ばれる、エゾの住む特殊な世界であった。津軽半島海辺部・北部は、津軽のうちではなく、むしろ津軽の先に広がる渡嶋のうちと考える余地は十分にあるわけである。

また渡嶋を北海道のうちと考える場合に障害となるものとして、馬の問題が古来注目されている。『扶桑略記(ふそうりゃっき)』養老二年(七一八)八月十四日条(史料五四)には、「出羽ならびに渡嶋の蝦夷八七人がやってきて、馬一〇〇〇匹を貢納したので、位と禄とを授けた」という記事があり、渡嶋の蝦夷が多数の馬を有していたことが知られる。しかし北海道アイヌの乗馬のことが初めて文献に現れるのは、元和四年(一六一八)に記された、蝦夷地を訪れたイエズス会宣教師デ・アンジェリスの手になる「第一蝦夷報告書」まで下る。蝦夷の騎馬文化は、東北アジア起源のものとされており、それはアイヌ文化には引き継がれなかった。

また考古学的にも、北海道西南部からは古代の馬の骨はいまだ発見されていないことも気になるところである。渡嶋が北海道だとすると、この多数の馬をどうやって入手したのか説明に苦しむ。本州に渡ってから大々的に交易して入手したとするにはやや数が多すぎるのではなかろうか。

いずれ北海道でも古代の馬の骨が発見されるであろうとする学説もあるが、もう一つ気になる点として馬の秣(まぐさ)に混ぜるものとしての塩の問題がある。馬を飼うには大量の塩が必要である。この塩をどうやって入手するのかがまた重要な論点であるが、詳細は明らかではない。時代が下れば、陸奥湾岸で非常に多くの製塩土器を伴う遺跡が発見されている。しかしその時代でも北海道ではまだ製塩土器が発見されていない。この問題はなお今後の研究が待たれる部分である。

さらに北海道内部での地域差も考慮する必要がある。北海道では、この比羅夫「北征」の時代に続縄文文化から擦文(さつもん)文化への転換期を迎える。擦文文化とは、擦文土器という、縄文に代わって刷毛で擦(す)ったような模様を持つ、本州の土師器の影響を強く受けて成立した土器の名に由来する文化で、石器が消滅して本州からきた鉄器が普及し、農耕を受け入れながらも、なお狩猟・漁撈が生活の基盤であった時代の文化である。

そしてその新しい文化は、道央部から誕生している。もともと縄文文化でも続縄文文化でも、道央部と道南部とでは地域差があった。道南部はむしろ津軽海峡を挟んだ世界と一体性がある。このことを先に触れた津軽半島の海辺部に「津軽」に含まれない地域があったこととあわせて考えれば、この津軽半島海辺部と道南部という、まさに海峡を挟む世界こそ、渡嶋であると考えられるのではないか。

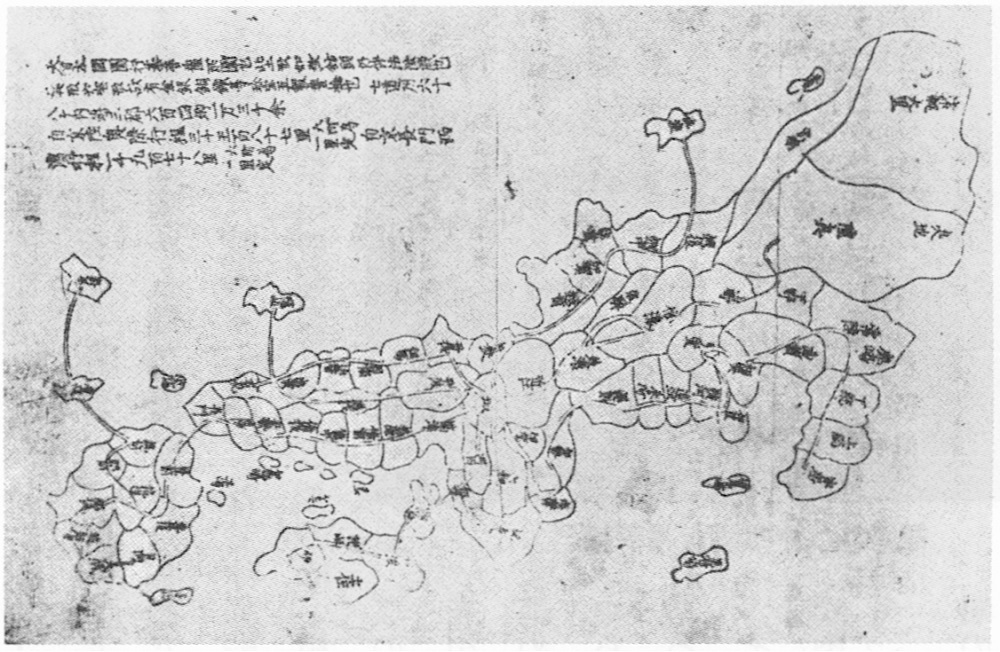

ちなみに『拾芥抄(しゅうがいしょう)』(慶長古活字本)所収の古地図(いわゆる「行基図」の一種)には、「津軽大里」に隣接して陸続きで「夷地」が描かれているが、あるいはこれこそ古代渡嶋の観念の名残りであるかもしれない(写真35)。

写真35『拾芥抄』所載日本地図