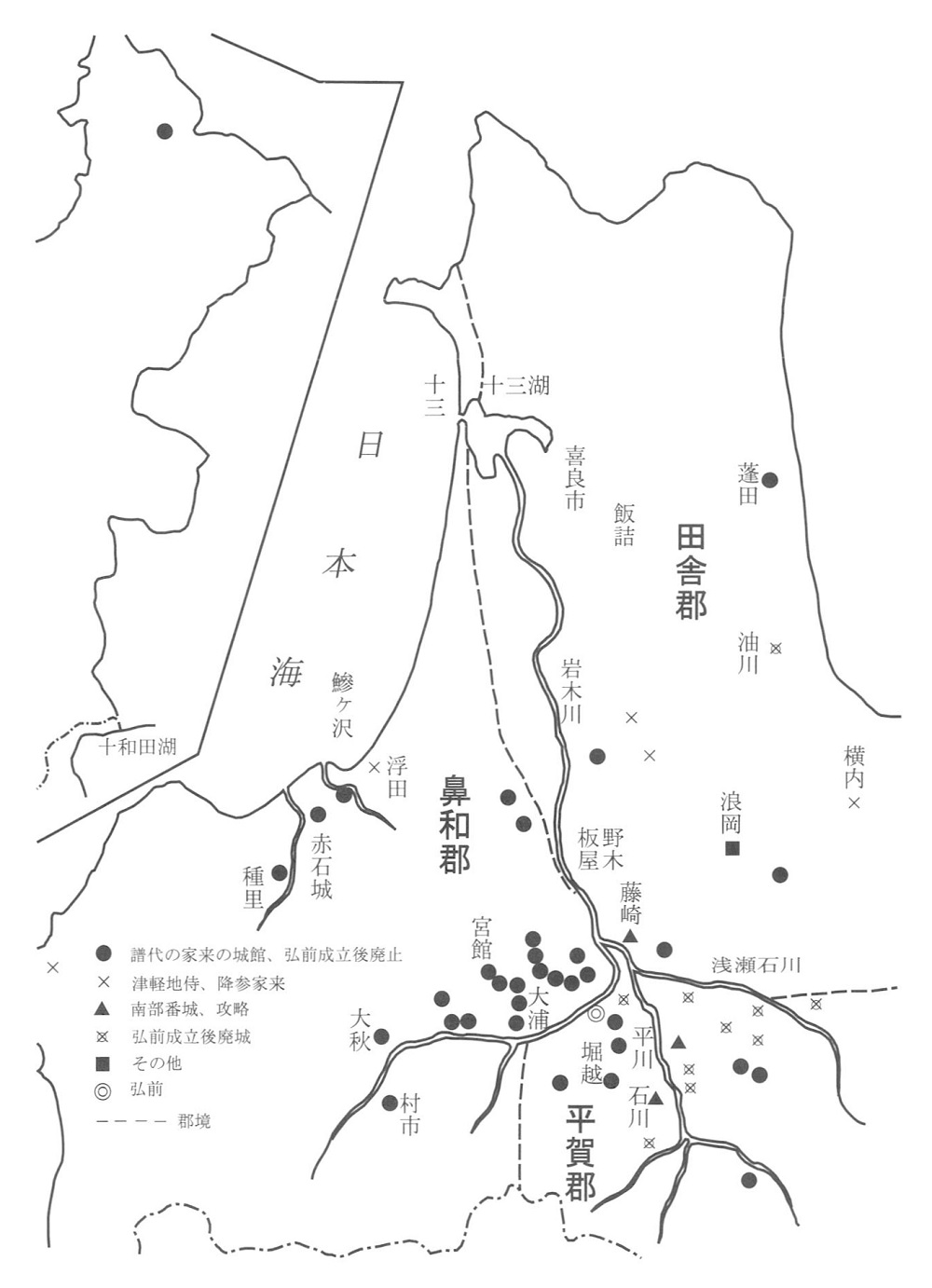

津軽家の譜代家臣の出身地は、岩木川西岸、そして岩木山と岩木川とに囲まれた地域、すなわち鼻和郡の南側に色濃く認められる(図3)。同氏の勢力は、一つには津軽平野の中央部に扶植(ふしょく)させることに力点が置かれ、その過程でアイヌとの軋轢(あつれき)が生じたのであろう。

図3.戦国末期津軽地方の城館分布

また、現西津軽郡の海岸一帯に当たる西浜地域では、中村(現鰺ヶ沢町)で「狄蜂起(えぞほうき)」が起こり、天正九年(一五八一)三月に鎮圧されたと伝えられる(「由緒書抜 上」国史津)。鰺ヶ沢は、西浜の重要な湊であり、このころまでには夷島への通路としても機能していたと思われ(資料古代・中世No.一〇二五)、大浦氏は鰺ヶ沢を確保することによって、日本海交易に参加するための道を開いた。

さらに、同じ天正期に、喜良市(きらいち)(現金木町)にも八重・左助という二人の「狄之酋長(しゅうちょう)」がおり、大浦氏が彼らを討ち取ったことが伝えられる。大浦氏は、南部氏との間での飯詰(現五所川原市)「伐取(きりとり)」の過程の中で、そこに居住していた「狄」すなわちアイヌとも戦い、その結果として飯詰・喜良市の地域を掌中に収めることになった(「由緒書抜御目見以下之面々」国史津)。

その後、天正十六年(一五八八)には、飯詰の町立(まちだて)を行っている。これによって、十三湊(とさみなと)を含む岩木川下流域の地域を掌握することになり、日本海交易につながる経路を確保した。また、中村についても、「狄蜂起」の鎮圧後「中村を派立(はだ)チ可申旨被仰付」とあり、このころまでに町立がなされていたと思われる。大浦氏は、南部氏との間で土地の「取り合」と「伐取」を繰り広げ、そこで「伐取」した地域には、町立を行うといった格好で領域編成を行っていった。そして、アイヌとの戦いは、これを通じて西浜の地帯を確保したことに端的に表れているように、大浦(津軽)氏が近世権力としての基盤を確立してゆく過程で、重要な意義を持つものであった。