製鉄業は、やはり、北辺防備に関係して重視されていた。弁天台場のほか、矢不来、山背泊、立待岬、七重浜など、箱館近辺に設けようとする砲台の備砲を製造するには莫大な経費を要することであり、地元の資源である砂鉄を利用して銃砲を鋳造できれば「御経費少ニ出来可レ仕哉」=経費が少なくて済むと考え、「熔鉱炉并反射炉等」を建設し、本格的な製鉄事業がはじめられようとした(前出「書類」)。

安政元年頃、すでに古武井(シリキシナイのうち)で箱館弁天町の松右衛門が、タタラ吹の製鉄場をはじめていた。それをひきつぐかたちで、箱館奉行のもとで、武田斐三郎の担当する製鉄業がはじめられた。

まず、安政3年夏、反射炉の建造がはじめられたが、着工後、まもなく中止となったらしい、小屋掛けをした程度で計画を変更、経費や用地の関係で反射炉をあとまわしにして熔鉱炉(高炉)の建造をおこなうことになったという。安政4年末までに完成したものとみられるが、火入れは失敗している。この間に規模の小さい仮熔鉱炉も建造され、この炉は3年ほど砂鉄による製鉄をおこなっていたものと思われている。安政3~4年の間の経費は「四百十六両弐分ヨ 反射炉御入用 弐千弐百七十弐両ヨ 熔鉱炉御入用」(前出「公務日記」安政5年3月14日の項)という程度であった。弁天台場、亀田御役所(五稜郭)という大工事の実施と重なる時期に製鉄関係には資金がまわし難かったのであり、製鉄、鋳砲を本格的にすすめる体制はなかったことになる。

文久元年から2年にかけて、熔鉱炉は再建され、小規模な製銑に成功したようだが、一時的だったようで、文久2年には、操業中止、文久3年の暴風雨で大破すると再建されず、箱館奉行の製鉄事業は途絶する。

この事業が成功しなかった事情は次のような点である。

前述したように、箱館奉行は製鉄事業関係に十分な資金をまわせなかった。南部藩が釜石の大橋に高炉を建造するとき、幕府への資金貸与の出願は3万両という額だったとか、水戸藩の反射炉は、1万両の予算をもって建造されている、というような様子をみれば、前述のような程度の投下資金で、製鉄事業が成功して行く可能性はなかったことになる。

建造技術のうえでも極めて困難な事情があった。武田斐三郎は、建造技術を洋書から学びとり、箱館に入港したフランス軍艦から砲術の書をもらい受け、「大砲鋳立方反射炉仕様絵図面」などについて質問する機会などももっていたが(『幕外』13-2)、ほとんど「唯一の書物」に依拠して設計しなければならなかった。その書物では、送風装置についての説明が不十分で、必要な風力を得ることが困難だったという(パンペリー「支那蒙古日本の地質学的調査」-白山友正『松前地古武井溶鉱炉の研究並ニ考証年表』所引)、溶鉱炉に使用した煉瓦も「煉化石未だ其法を得さりしや」(『匏庵遺稿』)とか「麤粗ナル煉火石」(「開日」)と言われる状況で、耐火性が不十分なものでしかなかった。資金難だったので、その煉瓦の外側を覆う「胴張」に木材を使うというような炉をつくらなければならなかったのである。

製鉄に成功している他藩からの技術上の協力も得られなかった。南部藩では、大島高任の設計で、釜石の周辺に何か所も鉱石を原料とする高炉を建造、操業に成功していたので、箱館奉行も、南部藩に製鉄の「職人」10人ほどをまわしてもらうよう依頼しているが、南部藩は、「職人」というようなものはいないので「百姓」をつかっていて、それも不足なのでとてもまわせない、と断って来たのである(『北海道史』第1)。幕藩制的な割拠体制のもとでは、軍事上、経済上重要な技術の交流は、困難で、すすんだ技術が、或る藩で開発されていても、全国的に有効な力を発揮することにはなって行かないのである。佐賀藩は、安政期にすでに、反射炉に関して「懸十年為明之良法」=10年をかけて開発したすぐれた技術をもっていたが、「長州様御家来」にも詳細な見学をさせなかったし、江川太郎左衛門の反射炉建造について幕府から協力の要請があっても「今暫御猶予申込」と、協力を断る態度をとっていたのである(『幕末軍事技術の軌跡 佐賀藩史料「松の落葉」』、なお製鉄事業関係については、主として前出の白山友正論文によった)。

幕府の蝦夷地捕鯨業への関心は、前幕領期から強いものがあった。「エトロフ嶋鯨沢山ニ御座候ニ付、肥前平戸鯨漁之もの両人試のため差遣候」(「休明光記附録」巻之5『新撰北海道史』史料1)と平戸藩に依頼して鯨組のものを派遣してもらい、エトロフ方面の鯨漁について専門的な調査を行っている(寛政12-1800年)。調査報告によれば、小さくて油も少ない「座頭鯨」は多いが、油の多い「宜敷魚」=「勢美鯨」は少ない、網、船など大規模な道具、多人数の漁夫で「遠隔」の「荒海」での操業となるので条件は不利である、鯨組1組の創設経費は2万0780両ほどかかる(船27艘、羽差、水主など696人など)、という様子であった(服部一馬「幕末期蝦夷地における捕鯨業の企図について」『横濱大学論叢』第5巻第2号)。

箱館澗内の鯨猟 「蝦夷風物之図」より

「御入用之儀ニ計拘リ候筋にも有レ之間敷候」=経費がかかるという点だけを問題にすべきではない、という考え方もあったが(老中安藤対馬守から箱館奉行あての「御書取」-前出「休明光記附録」巻之8)、箱館奉行は、やはり「御入用金三千両程も相懸…御入費相極メ御余金等も出来仕候上、緩々試候方にも可レ有二御座一哉」=経費がかかるので(3千両は、当面の小規模な出金でもの意か)、余裕ができたら、そのうちに試みるのがよい、という程度に考え、捕鯨業への取組みは中止してしまうのであった(同前)。少しのち、文化4(1807)年、幕府は、またエトロフの鯨漁について検討を試み、平戸へも問合わせていたが、同じような結果に終ったようである(前出服部論文)。

安政2(1855)年からの後幕領期に、幕府は、また改めて捕鯨業に強い関心をしめすことになる。箱館開港に重要な関係をもったアメリカ捕鯨船の活動が顕著になって来ており、北太平洋の捕鯨業の経済的有利性が目立って来たからである。箱館奉行は、エトロフ、クナシリ、北ソウヤ、カラフト方面は、「西洋人等も地球第一之鯨場と相唱居候」すぐれた捕鯨場で、鯡や鮭漁などの通常の漁業と比べられないほど「利益も広大」であるから、この地域は、農業もできないところだが重視しなければならないとしていた(前出「書類」)。

箱館が開港されると入港してくる外国船は、主にアメリカの捕鯨船であった。「薪水」、「欠乏品」を求めて入港、何か月も滞在するものもあった(表序-11参照)。捕鯨に関する様々な情報も伝えられていたのである。

捕鯨業への関心は、捕鯨船の外洋航海上の性能、操船技術についても強いものがあった。安政4年6月19日付老中より下田奉行への達書では、次のように述べていた。「鯨漁之儀は船々運用習練ニも相成、亜国ニ而は軽便簡易之仕法も有レ之哉ニ付、右仕法は勿論、鯨漁船漁具取揃、何程之価ニ而可二持渡一哉、亜米利加官吏江委細承糺し先ツ御試ニ一艘御取寄之積取調可レ被二相伺一事」(『幕外』16-135)=鯨漁に関係してアメリカでは簡便に操船技術を習練する方法があるようだから、捕鯨船や漁具を購入するつもりで価格について調査せよ、というのである。

同年12月27日、箱館奉行へも指示があり、蝦夷地の鯨漁は早急に開始したいので、箱館在留のアメリカ人に問合わせて「便利之鯨漁船弐艘并附属品とも直段等承合早々誂遣候様可レ被二取計一事」=捕鯨船2艘、附属品とともに価格を調べて早急に注文するようにせよ、とのことであった(前出「公務日記」安政4年12月27日の項)。

「村垣淡路守公務日記」には、捕鯨船の価格調べの様子を示す次のような記録がみられる。

表序-11 箱館の外国船入出港状況(安政4~5年)

年月日 | 入出港 | 船名など |

安政4年4月5日 | 入港 | アメリカ鯨漁船 欠乏品乞受のため |

同日 | 入港 | アメリカ鯨漁船 官吏ライス連越のため |

4月9日 | 出港届 | アメリカ漁船アンテリヨー |

4月10日 | 入港 | アメリカ商船2艘 |

4月11日 | 出港届 | セネラル・スコット船 |

5月12日 | 出港 | アメリカ商船エスペランツア、ポロンハム両船 |

5月28日 | 入港 | アメリカ商船ベスタラットソン 乗組12人 ロシアへ向かうという |

5月30日 | 入港 | 同上船 |

7月18日 | 出港届 | アメリカ商船ビルリング 乗組15人 アムール川より当地へ薪水食料を求めて |

7月20日 | 入港 | アメリカ商船メスセンヂイル 乗組23人 欠乏品乞受のため |

7月27日 | 出港 | アメリカ商船2艘 |

8月1日 | 入港 | アメリカ軍艦ポーツメン 乗組200人 船長160フィート |

8月23日 | 出港 | 同上艦 |

9月5日 | 入港 | アメリカ漁船レビット(乗組35人)、エテイライソ(乗組 37人) 欠乏品乞受のため |

12月22日 | 出港 | 同上2艘 |

安政5年1月20日 | 入港 | アメリカ鯨漁船ジョスフェーン 乗組50人 2か月 前サンフランシスコ出立 |

1月28日 | 入港 | アメリカ漁船ゴーフルノルツープ |

2月3日 | 出港 | ジョスフェーン |

2月6日 | 入港 | アメリカ漁船エソパイル 乗組33人 薪水乞受のため |

2月10日 | 出港 | アメリカ船 |

2月12日 | 入港 | アメリカ鯨漁船メネウィ 乗組36人、フランス鯨漁船エスパドン 乗組32人 いずれも薪水乞受のため |

2月16日 | 出港 | エンパイル |

2月17日 | 入港 | アメリカ鯨漁船ミルトン 乗組33人 |

2月19日 | 入港 | アメリカ鯨漁船ボウシッツ 乗組37人、同コープル 乗組 37人、同コーウィントン 乗組34人 |

2月22日 | 入港 | アメリカ鯨漁船イツべラ 乗組35人 |

同日 | 出港届 | エスパドン、メネウィ |

2月23日 | 入港 | アメリカ鯨漁船ウエウレット 乗組30人、同キュティリー ブ 乗組37人 |

2月25日 | 出港届 | ミルトン |

2月26日 | 出港届 | ボウシック |

2月28日 | 入港 | アメリカ鯨漁船エテイライン 乗組32人 |

2月29日 | 入港 | アメリカ鯨漁船デンネル 乗組35人 香港より来る |

3月1日 | 出港 | アメリカ船2艘 |

3月4日 | 出港届 | 2月19日、26日、29日入港のアメリカ船各1艘 |

3月6日 | 入港 | アメリカ鯨漁船セフクヰルト 乗組51人 |

3月7日 | 入港 | アメリカ鯨漁船レヒット |

3月9日 | 入港 | アメリカ鯨漁船アリフフレサ |

3月10日 | 出港 | アリフフレサ |

3月27日 | 入港 | アメリカ商船1艘(スクーネル) |

4月1日 | 出港 | アメリカ商船 |

6月27日 | 入港 | アメリカ軍艦ミシシツピ(蒸汽フレガット) 乗組308人 |

8月26日 | 出港 | アメリカ軍艦 |

「村垣淡路守公務日記」より

出港届としたのは「出帆届出」など届出のあったかたちで記載のもの

出港届としたのは「出帆届出」など届出のあったかたちで記載のもの

安政五年一月二十三日

一、亜米利加国江可二誂遣一鯨漁船代品之儀相伺候書付、二艘ニ而凡六万四千七百六十両余之見込。

同年二月一日

一、鯨漁船二艘御注文之段、愛助遣ス、ライス江申達、新調ニ而ハ二ヶ年掛ル由、昨冬碇泊之レヒット船ハ新く売代十一万トルラル之由申聞候。(愛助は箱館奉行支配調役村上愛助、ライスは、箱館駐在アメリカ貿易参事官)

同年二月二日

一、此度渡来之鯨漁船も十二月再度之節売払候由、左之代料之趣、ライス書面ニ而出ス、シヨスフエーン 鯨油とも十二万五千ドルラル 油除キ十一万トルラル之由。

一、鯨漁船御買上ニ付代金等之儀、不審之廉承リニ遣ス

同年三月二十七日

一、亜米利加船江誂可レ遣鯨漁船代品之儀相伺候書付 覚 書面之船価、先達而和蘭江御誂相成候蒸気船・スクー子ル等之代ニ見合、不相当ニも相見、銀銭量目替之相場を以申立候義ニも可レ有レ之候間、銅・蝋其外万国普通相場有レ之候品を以、仮ニ代価相糺、銅も程能差加、其余代り品ニ而差遣候積り、得と及二引合一申聞候様可レ被レ致候事

以上のような史料がみられる程度なので詳しい経過も、結局、アメリカ式捕鯨船の導入が実現したのかも不明である。あまりに高額なので、日本通貨の価値の切下げ政策がくりかえされているなかで、アメリカ人が、日本通貨を過当に低く見積もっているためではないか、として通貨でなく、銅その他の商品で計算してみたらどうなるか交渉しなおしてみよ、という指示も出ていて、捕鯨船輸入への熱意がみうけられるのであるが、実現の度合は低かったようである。

捕鯨船とあわせて、漁法についての関心も強くしめされていた。「鯨漁の任」についていた代島剛平(箱館奉行取調役下役)が、松浦武四郎と同行してクンヌイに着いたとき、その地の老爺タサレンカに、熱心に問合わせたように、アイヌの鯨漁法にも注意が向けられるほどであった。タサレンカの話は次の如くであった。5、60年前には、長さ1丈ほどの弓、長さ3~4尺の矢をつくり、きせるの吸口を割ってつくったやじりに毒を仕掛けて、大勢で鯨を射る漁をやっていた、朝のうちに毒矢をあてることができれば、夕方には落命して、翌朝には、必ず、此の辺りの浜に流れ着いていた、というのであった(安政5年1月『戊午東西蝦夷山川取調日誌』上)。アイヌの鯨漁法をどの程度参考にしようとしていたのか不明であるが、「鯨漁の任」のものの関心のうちには、ふくまれていたことになる。

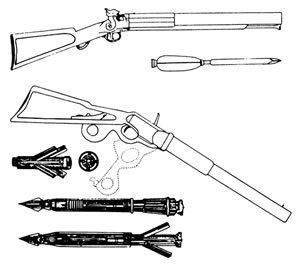

やはり、より重要なのは、アメリカ式の「鯨火矢」への関心であった。ボンブランス、ホムランスというように記されるBomb-Lance(直訳的には爆弾槍か)のことであるが、1846年、アメリカで発明され、52(嘉永5)年までに改良がすすめられ、安政年代(1854~59年)には、さかんに使用されていた。太めの銃身を持つ発射銃を用いて鯨に打ち込む、命中すると鯨体内で爆発、鯨を殺傷する、鯨が弱ってきたらボンブランスについている綱でひきよせ、投槍でとどめをさして、本船へひいて行く、という漁法であった。手投げの銛では、2~6メートルという位に近づかなければならなかったが、火薬で発射するボンブランスでは、15~30メートル、時には60メートルもはなれたところから発射しても効力があるものと、されていた(板橋守邦『北の捕鯨記』)。

「村垣淡路守公務日記」には、この「鯨火矢」=ボンブランスについて次のようないくつかの記事がある。

安政四年七月四日

一、ライス江斐三郎、庫三郎遣し鯨火矢之事質問致ス

同年九月十一日

一、異船江品々問合として宥之助遣ス、斐三郎も遣し、鯨矢等之儀為承候事

同年十一月二十三日

一、碇泊船よりホムランス二本、筒、小道具とも貨銭代リニ出ス

一、ホムランスは壱本船長より相贈候旨、ライス申聞候事

一、鯨漁道具雛形林十郎仕立候、万次郎へ為レ見候様申談候事

同年十二月四日

一、捕鯨道具林十郎引受三十両三分ヨ 一角鉄弐十本、抛槍十弐本、截〓 スパーデ 五本 火矢拾本 ホムランス十三両三分 一本壱両一分弐朱 合三十両三分永七十三文四分

同年十二月二十二日

一、碇泊船諸勘定相済、賃銭代筒一挺、ホンランス廿五本、更紗受取、残銀来夏迄借用之義、ライス横文字証書出ス

安政五年三月三日

一、此頃形を取り鯨火〓銃雛形出来、林十郎出ス、右筒早々出来候様申付ル

同年四月十二日

一、ホート打様ニ付、四時より大森浜江相越ス、二十発余、斐三郎弟子共打方并火棕銃・ホムランス等打様し有レ之

同年十一月七日

一、鯨漁筒弐挺附属之品とも、御城江差出、外国局江差置候事

同年十一月十二日

○野州へ内状…鯨魚筒上覧ニ出候事

ボンブランス 板橋守邦『北の捕鯨記』より

ボンブランスを装備した捕鯨船が、はじめて箱館に入港したの は、安政4年入港のレビット号だったという(板橋前掲書)が、それが前掲表序-11の、安政4年9月のことであったとすれば、それ以前の7月、すでに、武田斐三郎らはライスのところへ「鯨火矢」のことを尋ねに行っていたことになる。間もなく、「欠乏品」の代銭にあてて、ボンブランス、発射銃を入手しており、丁度、鯨漁の指導のために箱館に来ていた中浜万次郎にも、これを見せ、相談することにしていた(ただし万次郎は、ボンブランスについては全く知識がなかった筈という-板橋前掲書)。諸術調所では、模型をつくったり、また、実物をもつくり出そうとしていた。試射も何度か実施していた。村垣は、江戸へもどるとき、ボンブランスを持っていったようで、江戸城へ持ちこんで将軍にみてもらうことまでしていた。

アメリカ式の捕鯨を実際に経験して来た中浜万次郎に「蝦夷地鯨漁船教授」(前出「公務日記」)として活動してもらう計画もあった。安政4年11月17日、万次郎は、箱館に着、箱館奉行は、江戸へ向け出帆しようとしていた箱館丸に万次郎を乗組ませようと連絡をとっている。捕鯨の実地の調査も行なうことになる箱館丸に、万次郎を乗組ませ、操船、捕鯨の指導にあたらせようというのが奉行の計画だったらしいが、箱館丸の乗組員が万次郎を拒否して来た。若干の交渉があったが、万次郎の乗組は実現しなかった。箱館丸は、箱館の造船技術で自力開発した新造船で、はじめて本格的な外洋航海へ出発しようとするとき、外部からリーダーが乗り込んでくることへ強い不満が表現されたのかと思われている。また万次郎は、アメリカ式捕鯨の最新技術については知識がなかったと思われている。彼が捕鯨船をおりたのは1849(嘉永2)年だったので、1850年に発明された(板橋前掲書の別の箇所では1846年発明としているが)ボンブランスを使用した捕鯨技術に触れる機会はなく、彼の捕鯨についての建言書類にもボンブランスに全く触れられていないという。彼が箱館に着いた時、そこでは、ボンブランスがすでに知られていて、模型や実物が彼の前にも登場して来たらしい、彼には説明もできなかったはずで、武田斐三郎らは、やはり、同じ頃、入港していた、アメリカの捕鯨船の方へおもむいて、そちらで知識を得ようとする状況になっていたのであった。万次郎は、蝦夷地捕鯨業について全く為すことなく、箱館に10日余り滞在して帰っていったのである(前出「公務日記」、板橋前掲書)。

房州の鯨組、醍醐家の新兵衛らに蝦夷地の捕鯨を調査させる計画も実行された。安政5年3月12日江戸品川出航、23日箱館着の箱館丸に、醍醐組の新兵衛らは乗って来たらしい(前出「公務日記」に、午3月11日の書類のメモとして「房州勝山村漁師新兵衛外弐人、鯨漁御取開之為、箱館丸ニ而相廻し候旨」との記録がある)。箱館丸には、「鯨漁船上乗 柴田利三郎」が乗り組んで、「鯨漁師」も乗っていたので醍醐組の漁師の同行と思われるが、ネモロからは箱館奉行村垣淡路守も乗り込み、クナシリ、エトロフ、ソウヤ、北蝦夷地をまわって、鯨漁、その他の調査をおこなった。北蝦夷地では、クシュンコタンで、現地の出役山本源一郎や支配人と、「鯨漁手始」について相談していた(前出「公務日記」安政5年6月27日の項)。醍醐組による蝦夷地捕鯨業が開始される手筈であったことが知られるが、実現していない。

醍醐組は、幕府の計画の途絶のあと、「諸入費ハ都而私持切ニ仕、御手当等ノ儀ハ少モ不レ奉レ願」=自力の負担での蝦夷地の鯨漁を出願、雑魚漁などをあわせ稼ぐことで、新規の鯨漁を成功させようというつもりであった。この出願は許可され、醍醐組は万延元(1860)年に北蝦夷地での鮭漁などに着手、しかし、不漁で欠損が大きく、鯨漁に着手するにいたらなかった(前出服部論文)。

本州の太平洋岸での鯨漁は、沿岸に近づいてくる鯨を、小船を操り、手投げの銛や網を使って捕るかたちであり、外洋での捕鯨技術ではなかったところ、アメリカの捕鯨船が外洋で活発な活動をはじめ(南北太平洋に800艘ものアメリカ捕鯨船が活動していたという-『幕外』17-52)、沿岸に近づく鯨が、どんどん減少して来ており、各地の鯨組とも、経営不振に悩む時期になっていた、という。それだけに蝦夷地周辺の鯨資源に関心を強めるのであったが、北辺、遠隔地での新規事業を成功させて行く資金力に欠けており、蝦夷地捕鯨業で成功をおさめることはできなかったのであった。

幕府の捕鯨業に関わる計画も、進展しなかった。アメリカ式の技術への関心はつよく、ボンブランスなどをよく研究したようであり、慶応年代になっても箱館奉行はプロシアの捕鯨船に「伝習人」を乗組ませる交渉をすすめ、慶応3(1867)年3月18日には「談判…悉ク相整う」とされ、19日には「亜国鯨猟船之通約定書」を取り交わしており、20日には、プロシアの捕鯨船を訪問して「船具并鯨捕獲之操練」を見学、という具合に、新しい捕鯨技術への関心が継続している様子が知られる(「杉浦兵庫守日次記」杉浦俊介氏蔵)。

しかし、幕府は本格的な捕鯨船の導入までは、手が廻らなかったようだったので、欧米流の捕鯨業が本格化して行くことにはならなかった。捕鯨船の操船技術も、造船、整備の技術も殆どない状況で、また、鯨油関係の加工技術なども未発達のままでは、捕鯨業の展開に無理があった。(中浜万次郎が、越後の地主の出資で西洋式帆船による捕鯨を試みたが-文久3年、小笠原近海で手投げの銛猟によって2頭だけ捕ったという-1度の出漁のみで挫折)また、アメリカ、ペンシルバニア州での石油発見(1859年)以後は、鯨油の経済的位置が大きく変化し、価格が下落傾向をつづけ、国際的に、この時期の捕鯨業は退潮期に入って来たという(成田和雄『ジョン万次郎-アメリカを発見した日本人-』)。日本で新たに捕鯨業が展開するには、この時期のものとは、また一段階、異なるレベルでの技術や、市場関係が発展して行く必要があった。