「蝦夷実地検考録」は詳細な調査記録で、それまであまり記録されることのなかった銭亀沢の村むらについても詳しく記録されている。またほぼ同時期、松浦武四郎も蝦夷地を探検調査し、「蝦夷日誌」(『函館市史』資料編第一巻に抄録)を書いている。「蝦夷実地検考録」を主とし「蝦夷日誌」を従として銭亀沢の村むらの様子を綴って見る。その前に「蝦夷実地検考録」により当時の戸口を表にすると表1・1・2となる。

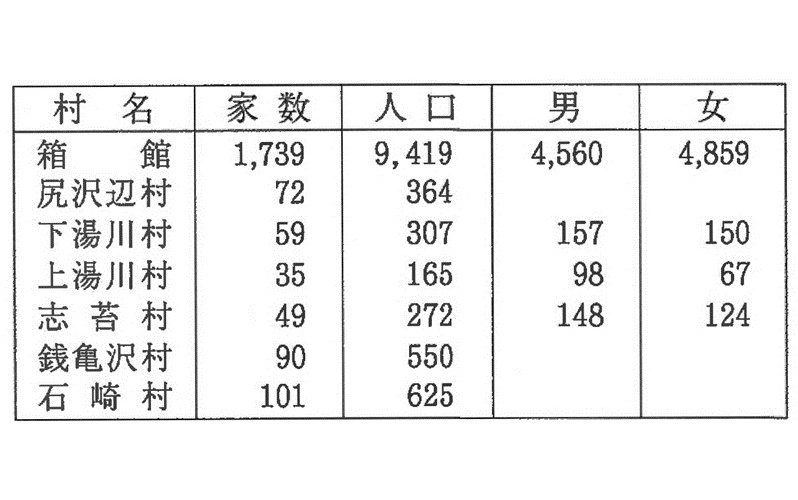

表1・1・2 安政3年銭亀沢周辺戸口

「蝦夷実地検考録」(『函館市史』史料編第一巻により作成

☆志苔村

志苔村は、湯川村との境の瀬戸川より八町で村中央に至り、それより五〇間で摺鉢石(土地の人訛て摺を尻という)という銭亀沢との境に至り、海岸線はわずか九町余である。また村のほぼ中央には幅六間の志苔川が流れている。この辺りが俗に大澗といわれ、その前浜が船掛澗となっている。

志苔館に関しては所在位置からその伝えられる所が詳しく書き記されている。

海岸から一町ばかりの小高い丘にあり、幅はおよそ一〇〇間ほどで、大澗の館という。小林太郎左衛門良景の居趾と言い伝えられ、良景は本国上野の渡党で、良景の祖父次郎重弘がこの地に渡って住んだという。良景は、長禄元(一四五七)年五月十四日に「西蝦夷の攻を受て防戦、力を竭せり」と伝えられ、ついで永正八(一五一一)年(「新羅之記録」では永正九年)四月十六日には、志濃利の館、与倉前の館が蝦夷に攻め破られ、中野三郎兵衛、河野加賀守の息弥次郎右衛門季通、小林太郎左衛門良景の息良定、同次郎左衛門政景の息小次郎季景らは自害したという。小林の家は後世松前志摩守の子兵庫が其名跡を嗣ぎ三左衛門と改め、松前家の重臣となるとある。「蝦夷日誌」には「此村の上に小林氏の古城跡と云もの有なり。いささかの舘あと也」とのみ記されている。

村内には誉田別尊(ほんだわけのみこと)を祀る八幡宮があり、社は安永五年(一七七六)丙申七月再営され、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)の稲荷社を合祀している。

産物は、鰯七〇石目。長折昆布六八束、重さ九〇〇目、価六〇文。駄昆布五〇三駄、一駄にて重さ一貫七〇〇目、価一駄七四文とあり、昆布は量目から値段まで記されている。

「蝦夷日誌」によると「此辺り昆布漁を第一とするなり…昆布取ころはにぎやかなり」で、瀬戸川付近は昆布小屋が多いとある。

☆銭亀沢村

両隣の村との関係については、「摺鉢石より沢口まで三四町六間余也、山道は迫浜(せはま)より石崎迄一里二町也」とあるのみだが、「摺鉢石より黒岩迄磯石羅列し、海岸の黒岩崎は険崖にて乱石磽埆艱歩の処なれば、迫浜より山路を行くを便とす」となっているので、志苔村との境摺鉢石から村中と思われる沢口までの距離と、黒岩付近は難所なので少し手前の迫浜から山道で石崎村へ向かうの道程が示されたわけである。なお「蝦夷日誌」では銭亀沢から迫浜、迫浜から黒岩間は、一町、二町五〇間となっている。

村の名についても、「一説に昔土中より瓶を掘出したるに、其中に銭多く有し故、地名となれり」と記し、「是説おもしろし」との言葉が付されている。

集落地として古川尻があげられ、「民戸多く、鰯漁の所也」とある。その北方は広野が数里あり、迫浜より艮(北東)に山路が二条あるが、総て丘原の上は平衍渺芒としている。

汐泊川については詳しく調査され、沢や支流についても詳しい。川口は幅一五間、さかのぼれば数十間に広がる所が多い。数町さかのぼれば両岐に分れ、寅卯(ほぼ東)の一条は岩清水沢をいって野縁端(のべりば)(現函館市鉄山町付近)という所に至る。亥子(ほぼ北)の一条は連理木の東を経て左には長沢、半之丞沢、巣戸橋沢、滝の沢、釜の沢、目名沢(何れも畑を開く)があり、橅(ぶな)本より東に折れていくと左に雑魚居川、辛川があり、ついに野縁端に出る。すなわち岩清水沢の川で、両流が出会って水源の糸川までわずかにに四町余、その間には右に鹿火野(がびの)川、奴流伊(ぬるい)川(寛流にて水温なる故にぬるい川と云)が落ちて来る。すべての川の両端は平地で、畑が開けている。海岸より二里ほど離れて、大きな村落がいくつも開ける。

土地の名所として連理木が紹介されている。西の丘原を降り汐泊川に近い所にある。栃の木の連理である。「この連理木両株各二囲、高さ共に一丈二尺、其枝を連る処左右の跨間一丈、高五尺余、枝幹欝然、偃蹇(えんけん)数丈希世の珍木也」とある。「蝦夷日誌」には「其名に愛て縁結び等を願いける人もあるやらん、傍らに柵結て是に願成就の幟等多く建たり」とある。

村内には神社が四か所あり、譽田別尊を崇祀する八幡宮は、八幡川のかたわらで、迫浜の丘にある。倉稲魂命を祀る石倉稲荷社は石倉山にあり、巨岩が畳重なった上に小祠、拝殿がある。村中から一四町余で、近郊無双の勝景と記されている。恒祭は三月十日。川濯明神社は祭神は木華開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)で、古川尻に在り、恒祭七月十七日。大山祗命(おおやまつみのみこと)の社は目名に在り、社地、方一〇〇間以上と記している。

寺は摺鉢石の近くに称念庵がある。

産物については、「蝦夷日誌」に「昆布、鱈、鯡、数の子、海参、蚫、ホッケ、油コ、布海苔、紫海苔、カスベ、其外雑魚多し、馬有畑物よろし、昆布惣高凡一ヶ年揚高二千石目の見積也」と記されている。

☆石崎村

銭亀沢村との境は、宮の沢の沢口で、ここから小安村との境までは二三町、南は海、北は原丘およそ一五町という地形である。

ついで、寛永十(一六三三年)癸酉の巡見使分部左京、大河内平十郎、松田左衛門がここまで来て帰ったことが記されている。しかし「蝦夷日誌」では「黒岩岬 奥に行く第一番目の嶮路なり、故に此地より馬足通ぜざるよしを申て返し給う」と、銭亀沢の黒岩の難所で彼らは引き返したとあるので、実際の巡見は黒岩までだったのかもしれない。

村内には川が多く、宮川、寺川、白石川、目名川、谷地川があり、谷地川が小安村との境となる。

亀尾は、すでに畑地があり、存在の人の宅があり、と開拓着手の様子が記されている。

村内の神社は二か所記されている。誉田別尊を崇祀奉る八幡宮は宮川の橋の近くにあり、恒祭七月一五日で、社地八〇坪。脇沢山神は大山祗命を祀り、祠前に掲られた鰐口は径三分五厘あり、款識には「奉寄進夷島脇沢山神御宝前永享十一年三月日施主平氏盛阿弥敬白」と刻まれているとある。この脇沢山神、所在地は記されていないが、宮川の奥(つまり八幡宮の奧)に宮河原というところがあり、「山に拠り民家あり」とあるので、この宮河原あたりに脇沢山神があったのではないだろうか。

寺としては経石庵があり、箱館実行寺の「永仁四年六老僧の日持上人是地へ渡り、庵を結で棲み居ること四年、後漢土へゆきたり」との伝説を紹介すると共に境内の経石塚碑の碑文から、日持の足跡を追跡し、日持は漢土に渡ることなく、石崎に住したとの結論に至っている。境内は東西二〇間、庵は安永年中回禄(火災)の後に仮構されたものという。

産業は鯡、鰯、烏賊、昆布也とあり、鯡差網三五〇放、鰯は筒船六艘にて漁し、一艘三〇〇石目を得、昆布船は一三〇艘、一艘の価金七、八両というとある。

「蝦夷日誌」によれば「石崎村より惣て昆布漁よろし。故に長崎より前年皆敷金を致し置て翌年の取高を皆買上るなり、…昆布は皆長崎屋へ納めて則御用物(長崎俵物)に相成候よし。他の売買を禁じて、其禁甚し」で、銭亀沢村、志苔村、下湯川村、尻沢辺村(現函館市住吉町付近)も同様であるとある。

つまり銭亀沢地区の村は、漁業が主産業で、中でも昆布がその中心であったわけである。

しかし、幕末にはすでに畑作もおこなわれており、一〇坪に付、銭三文の畑役も徴収されていた(『函館市史』史料編第一巻「箱館御収納簾分帳」)。付近の村を含めて各村の畑地を示すと表1・1・3の通りである。

表1・1・3 嘉永6年銭亀沢周辺の畑地

『函館市史』史料編第一巻「箱館御収納簾分帳」により作成