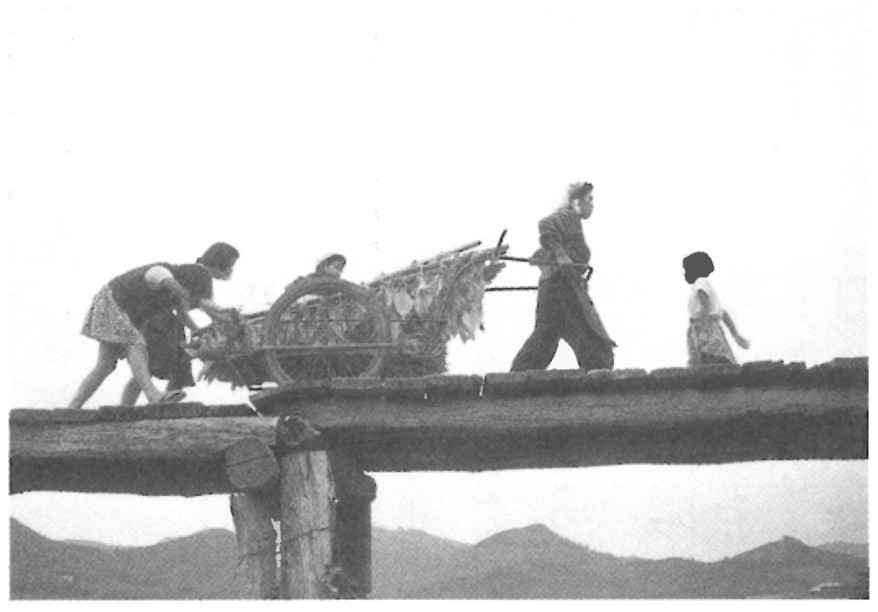

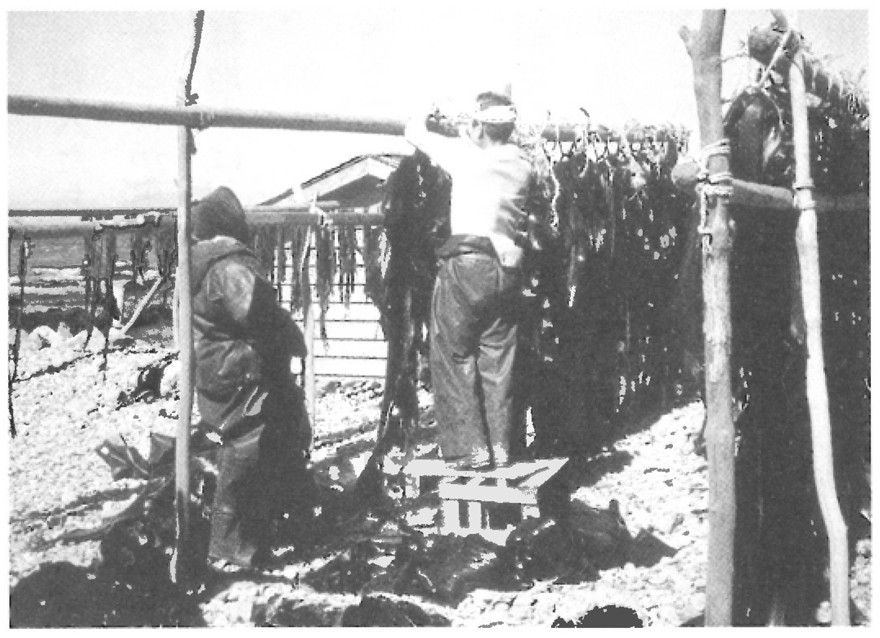

昭和36年 中目雅博氏撮影

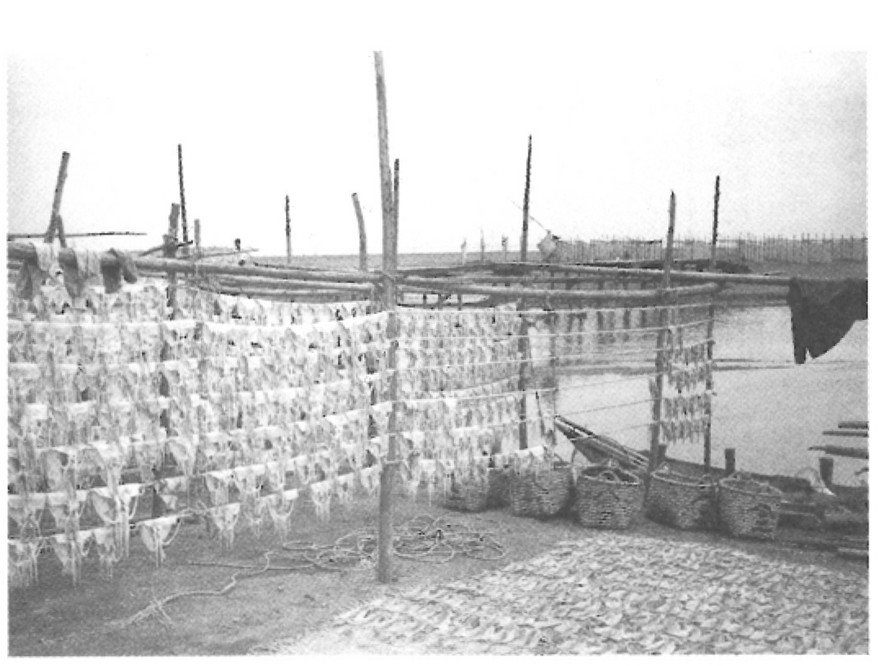

昭和36年 中目雅博氏撮影

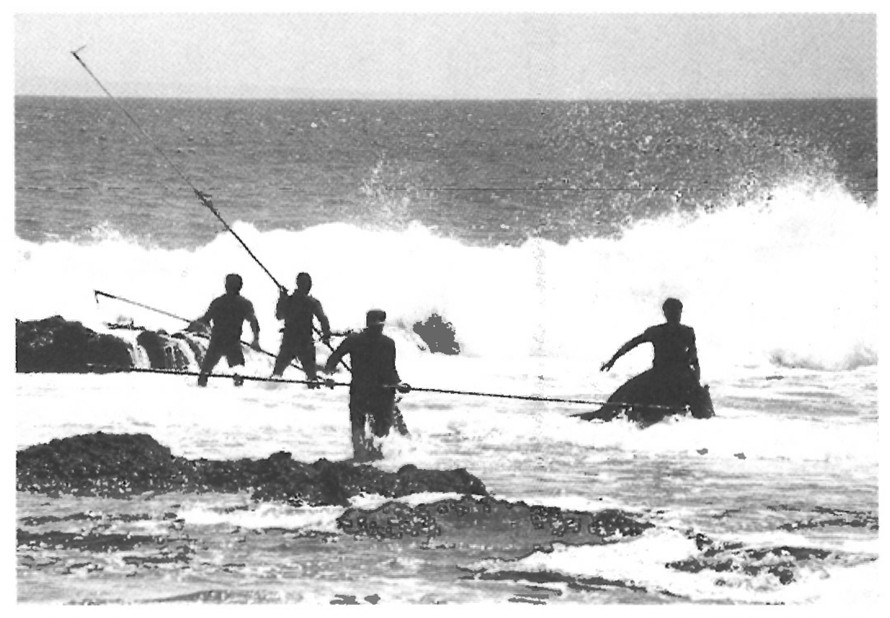

平成4年 中目雅博氏撮影

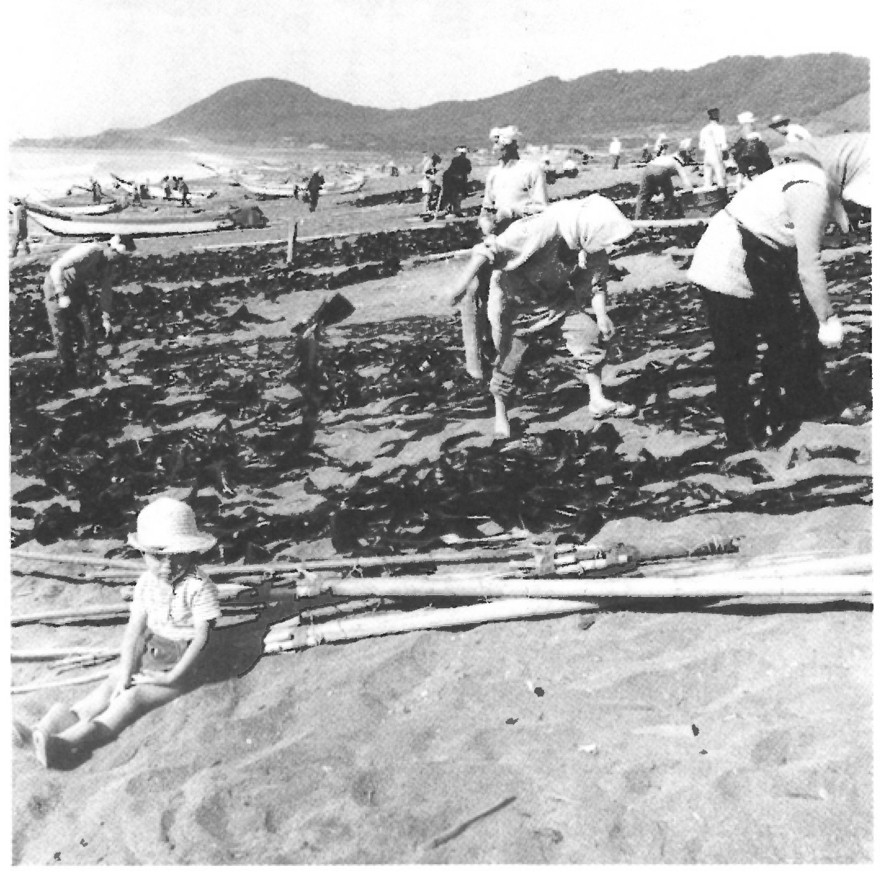

図

図

図

郷土の概要を記した公文書で現存する最も古いものは、大正7年(1918)渡島教育会が編纂した『函館支庁管内町村誌』後編『第17章尻岸内村』である。この第3節沿革には次のように郷土の沿革を記述している。

本村の開創は遠く享保五年(1720)六月、西村善次郎なる者陸奥の国南部地方より移住したるを以て嚆矢(こうし)(事の始め)とす。次いで元文三年(1738)野呂平四郎等来住す。宝暦年間(1751~63)に来住して漁場を開く者総て五戸。享和元年(1801)九月、漁場を劃定せらる。文化年間(1804~17)に至って七五戸の来住者見る。爾来、来住者漸次増加し天保年間(1830~43)より慶応三年(1867)に及び、戸数優に一八二戸を算出し、その後戸数の増加を来しつつ今日に至れり。開村以来住民の殆ど全部は漁業を以て専業とす。農業経営の端緒は宝暦年間の来住者馬鈴薯(五升芋か?)羅萄(らとう)(大根)等を耕作せしに始まるといえども爾来遅々として進まず、明治一二年に至り漸く二四町七反歩の耕作を見るに至れり。 ……抜粋……

沿革の内容は、来住者達によって語り継がれてきたことや、古い書付け等をもとに、明治以降文書に纏められたものであり、内容については確かなものと考えてよいであろう。これによれば、わが郷土の和人の定住は1720年、西村善次郎に始まり、以降、凡そ150年間に180戸余りの人々が、南部あるいは奥羽地方などから移住してきたことになっているが、これらの人々は唐突にやって来たのではない。尻岸内八幡神社の創立は社記によれば元和2年(1616)となっており、恵山権現堂の創建は寛文6年(1666)以前とされている事などからみても、相当以前から季節的にやってきて、先住者のアイヌの人々と交わりつつ、漁業を営んで来たと推察される。寛文9年(1669)のシャクシャインの乱当時の見聞といわれる『津軽一統志』(後述)には、次のように記述されている。『…ひうら船澗有、尻岸ない小船澗有・ヤクモタイン持分、ゑきしない小船澗有・狄乙名アイツライ持分・家三軒、こふい空家二~三軒、ねたない小川有り・狄乙名アイツライ…』これは、日浦尻岸内はアイヌのヤクモタインが統治している、ゑきしない(女那川)はアイヌの首長アイツライが統治、古武井・根田内は同じく首長アイツライが統治しており、古武井に空家が2~3軒(漁期になると和人がやつて来る家屋)あるという事で、この文書(もんじょ)からも、季節になると、和人居住地から、あるいは津軽海峡を渡り、和人たちがやって来てアイヌの統治していた浜で漁業を営んでいたことが裏付けられる。

ところで、渡島半島と南部や津軽地方は、海を挾んで至近距離にあるとはいえ、当時の和船の能力、加えて津軽海峡の自然条件、なかんずく潮流を考えるならば、相当の危険を冒しての渡航であったことは間違いない。

潮流は古来『荒れ』と呼ばれ、船乗りや漁師たちが最も恐れる海の自然現象であった。潮流は潮の干満作用で何処にでもあるのだが、岬間を通る時には必ず激浪となる。この潮流の激しさで有名なのが、最も速い流れの時で時速16キロメートルといわれる鳴門海峡であるが、ここはある一時を過ごせば極めて平穏な海上となる。ところが津軽海峡は、干満作用に加え黒潮・親潮という異種の2海流がそれぞれ西・東から流れ、且つこれを阻んで岬も本道側、白神・汐首・恵山、これに相対(あいたい)するように本州側に、龍飛・大間、尻屋と岬が存在している。したがって、ここを流れる潮流は、これらの条件が相乗し極めて危険な様相を呈するわけである。この海峡の『荒れ』については、縄文人の時代から知られ観察され、そして、乗り切ってきたわけであるが、和人が知るようになったのは江戸中期以降であろう。『蝦夷行記(作者不詳)享保(1716)以前の著書』には「三流の潮筋」と記され、安永年刊の地図にも示されており、『東遊雑記(古河古松軒著)天明時代(1780年代)』『北地危言(大原左金吾著)寛政時代(1789~1800)』には「三流の流れ」とある。この流れは、それぞれ異なった性質を持っていたので「龍飛・中ノ汐・白神」と名付けられた。「龍飛」は、日本海を北上してきた対馬海流(黒潮)の一端が龍飛岬の西陸棚を伝わって東に向かい佐井・大間岬の方へ達する流れで、「白神」は、海峡へ入らず北上した黒潮の一端が白神岬の西陸棚でUターンし、左折し海峡に入り北陸棚伝いに汐首岬の方へ東流する流れである。この2つの流れはともに西から東への流れである。これに対して「中ノ汐」は、基本的には2流と同様西から東へ流れる潮流であるが海峡東口で太平洋側の千島海流(親潮)の影響を受けた「龍飛」の一端がUターンしたり、親潮の流れが進入したりする流れである。なお、汐首岬付近は、その地名が示すように、この黒潮と親潮がぶつかり合う海域であり、海流や海洋気象も複雑な様相を呈しており、松前奉行は1808年、汐首岬に烽火台を置いている。これらを含めて、津軽海峡、特に東口の海洋についての詳細は、第1編自然、第3章海洋の第4・5節を参照のこと。

古来、津軽海峡を航海した人々はこの流れの性質を読み、命懸けで船を操作したのであろう。文化5年(1808)幕吏夏目某に随従して佐井湊から箱館へ渡航した文筆家の児島紀成は著書『蝦夷日記』に「船いたくゆる(大変揺れる)俄かに人々みな心ちあしうなりぬ(心地悪うなる)船ただよいて(漂う)をるほど、人の顔、土のようになりて、ふしまろび(臥し転び)おとれるけしき、いふべいもあらず(酷い船酔いで景色どころではない)……中略……箱館につく、人々よみがえりたる心になりて陸にあがる」と航海の感想を述べているが、この時の船は幕府の御用船(天徳丸)350石船であり、航海も5時間程度であった。

比較的大型の幕府の御用船でさえこのような状態である。ましてや当時の漁師たちの漁船といえば磯船程度の大きさである。海を熟知し船の操作に長(た)けていたとはいえ、常に死と背中合わせの渡航であったことは想像に難くない。それでも、なお、彼等を蝦夷地に駆り立てたのはいったい何であったのだろう。

それは『長崎俵物三品』と呼ばれていた煎海鼠(いりこ)(なまこの乾物)・乾鮑(あわび)・鱶鰭(ふかひれ)(鮫のひれ)と、『諸色』といわれた昆布・鯣(するめ)・天草(てんぐさ)等が高値で取り引きされているということにあった。これらはその名が示す通り長崎を経て中国へ送られ、王侯貴族の食膳を賑わす高価な食材であり、わが国にとって、いわば外貨獲得のための貴重な輸出物であった。とりわけ松前藩は、これらの生産地に在り、また、米の禄高がないことから藩の財政の確保のために、場所請負人(後述)を通し『長崎俵物三品』や『諸色・昆布』を買い集めていた。また、これらの直接的な商いは当時日本の商業界で卓越した活躍をしていた近江商人であった。

南部地方の漁師達は当然この事を知っていた。

そして、蝦夷地はこれらの資源が無尽蔵にあるところと伝えられていた。とくに、良質の昆布は蝦夷地でなければ成育せず、しかも、簡単な道具で収獲でき、乾燥するだけで製品となり、高い価格で取引きされる産物であった。これらを求めて海を渡ってきた人々、とりわけ南部地方の人々は、もともと、山間部の僅かな田畑より持たない半農半漁の農民であった。初めは漁期のみの出稼ぎであったが、この時代の相次ぐ飢饉(宝暦・天明・天保)による飢えから「このままでは死を待つようなものだ、いっそのこと郷土を捨て海の宝庫蝦夷地へ移り住もう」と一族を引き連れやって来たのであろう。なかんずく下海岸一帯は、当時、下国(東蝦夷地)と呼ばれ、松前藩の領地(前期幕領1799~1817年後期幕領1854年以降を除き)でありながら、その統治が及ばなかった地域・蝦夷地でアイヌの乙名(オトナあるいはオツテナ・首領、首長)が取り仕切っていた、前松前時代は和人の定住は認められないものの、比較的自由に住む事ができた地域と推察される。しかも、沿岸一帯は、宇賀昆布(『庭訓往来(ていきんおうらい)』1334年に蝦夷の名産と記述、詳細は昆布の項参照)として知られるようになった良質昆布の生産地であり、鮑、海鼠、鮭等の漁獲もあり、土着(定住)する和人が増えていったのも当然であろう。