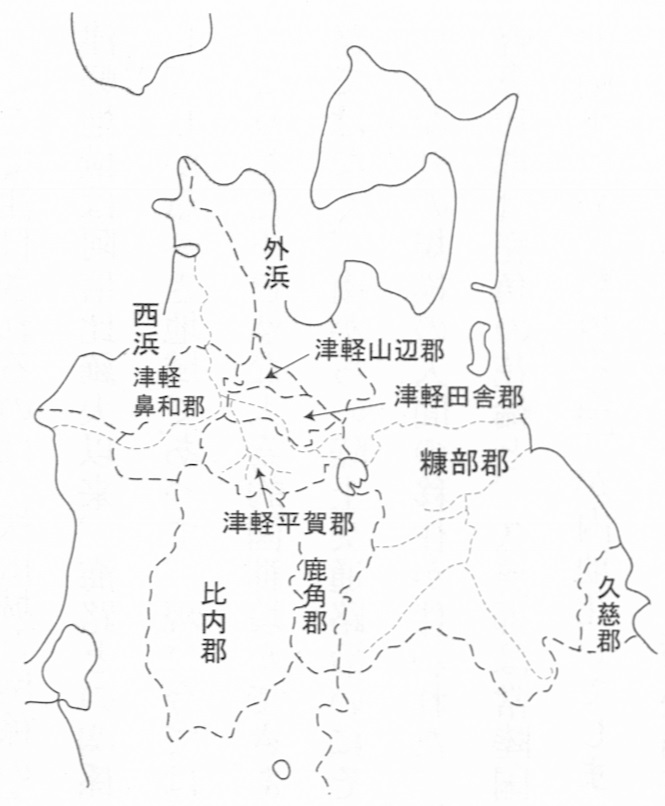

図30 北奥の郡郷制

ここで注目されるのは、秋田城と関係の深い河北郡を除いて、他のすべての新郡が陸奥国に属したことである。津軽地域は阿倍比羅夫以来、海路との関係で出羽と密接な関係にあった。鹿角・比内も地形からみれば出羽に属してしかるべき地域であって、現に今では秋田県に属している。

こうした不自然な人為的国郡境ができあがったのは、延久蝦夷合戦以来の戦争状況から推測されるように、海路ではなく、南からの陸上交通路沿いにその平定が推進されたからである。さらにその平定には、北に向かってのかなりの規模の人間の移住が伴われた。新郡の名前を見てみると、たとえば津軽平鹿郡は出羽国平鹿郡と、津軽鼻和郡は鹿角の花輪と、久慈郡は常陸国久慈郡と共通する。こうした南からの大きな力によって、一気に本州北端までの「蝦夷の地」が内地化してしまったのである。

ではこの郡郷制の施行という重要な出来事はいったい、いつなされたのであろうか。これは大変重要な問題でありながら、それを明記した史料が皆無なので、状況証拠に頼らざるを得ず、かなり難しい。しかしこれまで述べてきたような北奥平定の歴史から考えれば、延久蝦夷合戦から平泉政権の誕生までのあいだのいずれかの時点である可能性が高い。具体的にはⅠ延久蝦夷合戦で北海道にまで遠征して武威をふるった鎮守府将軍真衡の時代か、あるいはⅡ摂関家一族が鎮守府将軍としてこの地に乗り込み、清衡とともに北奥に新体制を築いていった時代か、そのいずれかであろう。もちろん一方で、こうした急激な建郡ではなく、Ⅲ平泉藤原氏の支配下で一二世紀に入ってから徐々に建郡されたという説にもなお成立の可能性はあり、学界での議論はいまだに複雑である。

Ⅰの説は、①先に触れた新設の郡名から、清原氏の本拠である金沢柵に近い平鹿郡からの移住が想定されること。清原氏は常陸平氏と深い人脈を有しており、久慈郡の郡名の一致についても同様に考えられること。②延久蝦夷合戦以来、占領軍政を続けていたが、戦後一〇年目に行政改革プランが国司から提出され、そこには、陸奥国南部の会津・耶麻両郡を陸奥国から分離するとの内容が含まれていること。これは北奥の建郡に関心が向けられ、南方には手が回らない状況、逆にいえば北奥諸郡の収益が南方の両郡からの収益を凌駕すると試算したためであると考えられること。③源義家への著名な「三日廚」の大宴会が可能になったのは、その建郡の成果として豊かな北の富を入手していたと考えられること。④逆に清衡の時代には、保・荘園の再編成に多忙で、建郡の余裕がなかったと考えられること。これらを根拠とする。

それに対してⅡの立場からは、前説④は、まさに建郡・保・荘園をも含めた奥羽全体の再編成の時代が清衡時代であった証拠であって、もし建郡だけが終わっていたのなら、当時の北奥の状況を詳しく伝える、中尊寺建立中に陸奥国で書かれたと推測される『奥州後三年記』に記述があってしかるべきものが、まったくそのことがみえないのは、郡郷制が未施行であると考えられることを主張する。基頼の指揮のもと、平泉藤原氏・越後城氏・常陸佐竹氏のような新興領主層が育成され、その時代に、まったく新しい秩序が奥羽全体に築かれたとする。前説①③のような事例は、真衡時代だけに見られるのではないこと。前説②は、一つの解釈にすぎないとも主張する。また北奥諸郡が陸奥国所管となっていることも、郡郷編成が摂関家出身の陸奥守兼鎮守府将軍の下で平泉藤原氏によって実施されたからであり、奥羽を縦貫する陸上ルート「奥大道」を重視し整備した結果であろうとする。

一方またⅢの立場からは、①古代において津軽やその北の渡島の蝦夷は秋田城の管轄下にあり、津軽・渡島は出羽国の延長上にあったこと。その津軽が郡設置とともに陸奥国に編入されたのは、郡の設置が陸奥国側から行われたことを意味すること。②水田の開発がもっとも盛んだった時代が奥州藤原氏の時代と考えられること。用水の神である宇那禰社という神社が津軽・糠部で祀られていたことを示す史料があり、宇那禰社の後身と考えられる江戸時代のウンナン様の分布が平泉周辺に集中していること。これは宇那禰社の存在に示される水田開発は平泉周辺でおこり、その後、北奥地域に波及したと考えられること。北奥における郡設置は、このような水田開発を伴いつつ進められたと考えられること。これらのことが主張されている。

ただ前節で触れたように、「防御性集落」が延久蝦夷合戦以後も消滅することなく、津軽地方では一二世紀初めまで営まれていたことが、浪岡町の高屋敷館遺跡の発掘調査などによって明らかにされているので、こうした事実から判断すれば、延久の蝦夷征討戦が完全に成功して、津軽・糠部などの北奥全域が国府の統治下に組み込まれ、ほどなく「郡」の設置も行われた、というような政治的激変を、延久蝦夷合戦直後に想定するのは難しいように思われる。Ⅱの立場にたつのが歴史の展開過程としては一番わかりやすいと思われるが、まだ確説ではない。

さていずれの説に立つにしろ、北奥地域が新体制に移行した以上、生活の変化は著しかったに違いない。その痕跡は考古学の成果によくあらわれている。たとえば、平泉藤原氏の時代になると、擦文土器や内耳鍋が姿を消し、美濃・常滑・瀬戸・猿投(さなげ)といった東海地方の釉を施した陶器や、能登半島の珠洲(すず)で生産された須恵器系の珠洲焼、さらには大陸の景徳鎮・龍泉窯産の舶来の青磁・白磁もこの地に大量に入ってくる。一方でそれに伴って五所川原市の持子沢・前田野目窯で生産された須恵器が衰退している。

ここで注目されるのは、太平洋ルートと考えられる美濃・常滑焼で、その分布は津軽・糠部には及ぶが、出羽には及んでいない。また平泉からは京都文化の流れを引く「かわらけ」が大量に出土するが、それは時代が降るものの、津軽にまで及んでいく。こうした事実は、まさに平泉藤原氏の時代の建郡の傍証になるとも考えられている。なおⅠとⅡについての建郡時期をめぐる両説の差は、絶対年代にしてわずか三〇年程度であり、考古学の遺物からこの二説の当否を確定するのは難しい。